更新 2018年10月15日

2018年10月5日(金)曇り空の下、中学の同期7人で西武秩父線の武蔵横手駅に9時45分に集合し、日和田山に行ってきました。

駅からほどなく五常の滝1.9㎞の標識に従い、ミゾソバや紅白の水引などの花々が目を楽しませてくれる杉林の間のほぼ平らな道を歩きます。

しばらく行くと仁・義・礼・智・信の5つの道徳に因んだ五常をその名に冠した五常の滝に。(毎月第一火曜日9:00~14:30以外は入山できず、

門には鍵が掛かっていました。)そこを過ぎてしばらくすると道が分かれています。

左側は通行止めがあるのでここも私有地で入れないのかと近寄ってみると、道が狭く荒れているので車やバイクは通行禁止、

人はOKということで左の細い山道を行くことになりました。台風24号の影響か、杉の枝が落ちていて緑のカーペットのよう。

少しすると上り坂になり、登り切ったところで車道を横切って北向地蔵に到着しました。

普通お地蔵さまは南を向いているのだそうですが、天明3年の浅間山の大噴火は、その後も飢饉や疫病をもたらしたので、

村人たちは岩船地蔵尊(栃木市)から分身を譲り受け、岩船地蔵尊と向かい合う様に建てて村の守護神としたとのこと。

今では、男女の逢瀬を取り持つ縁起地蔵としても親しまれているそうです。

切通のように山を切り崩した道や岩が多い道など変化に富んだ道を歩いて物見山、高指山を過ぎて日和田山に向かいました。

途中、台風で根こそぎ倒れた大木が道を塞いでいるところもありました。なだらかな山道のせいか、

今回はみな同じようなペースで歩けたので、後ろで話している声が前の方でも十分聞こえます。

日和田山の手前では展望が開け、下の方に高麗の町が奇麗に見えました。日和田山の頂上では少し年上のグループにも出会いました。

日和田山から少し下った金毘羅神社の前で1時ごろからランチタイム。天気が良ければスカイツリーも見えるとか。

今日は曇っているので新宿副都心のビルが黒く見えるくらいでした。

お昼はいつものようにコーヒー係とデザート係の活躍で素敵なランチになりました。

|

|

|

| 五常の滝への標識 | ミゾソバの花 | |

|

|

|

| 北向地蔵 | 切通の道 |

軽くなったリュックとは反比例に重くなったお腹を抱えて、出発。女坂の下りはあっという間で、

30分後に巾着田と向かい合う高麗郷の古民家へ到着しました。ボランティアガイドの男性が張り切って説明してくれます。

名主さんの家で15年位前までは老婦人が一人で住んでいたので、大分荒れていたのだとか。

日高市で6番目に太いタブノキや、大きくなりすぎて屋根を傷めるので切った5番目に太かった白樫の大きな切株、

表面に矢羽のような模様をつけ水はけを良くした雨戸の戸袋、客殿の破風板の汚れを取っていたらワニの絵が現れた、

客殿の天井は隣の部屋より高くなっている等々、家の外側を廻りながら説明を聞きます。集合写真の撮影をお願いしたら、

それは後で撮るからと庭のここに立って撮りなさい、次は・・・と撮影ポイントを指示される始末。誇りをもってガイドをしていることが分かります。

古民家の後は車道の下、川沿いの道を通って巾着田(きんちゃくだ)に。蛇行した高麗川に囲まれ、

上から見ると巾着のような形に見える巾着田は、昔は高句麗からの渡来人に伝えられた稲作の水田だったとか。

日高市が買い取り草薮を刈ったところ彼岸花の群生が見られ、20~30年前から評判のスポットに。

池袋で真っ赤な彼岸花の群生に巾着田と書かれたポスターを見た記憶があります。お彼岸から10日以上も過ぎていたので、

さすがに彼岸花は終わっていましたが酔芙蓉(すいふよう)の群落が迎えてくれました。

酔芙蓉は、朝のうちは純白、午後には淡い紅色、夕方から夜にかけては紅色になる一日花です。

酒を飲むと顔色がだんだんと赤みを帯びるのに似ていることからこの名がついたといわれています。

お花も酔っぱらうなんて、発想が楽しいですね。

巾着田を出るころからぽつぽつ雨が・・・。タクシーで宮沢湖温泉 喜楽里別邸へ。温泉で汗を流し、ビュッフェ形式の夕食を楽しみ、

バスで飯能駅まで行き、帰路に着きました。

|

|

|

| 道を塞いでいた倒木 | 矢羽模様の戸袋を説明するボランティアガイドさん | |

|

|

|

| ワニが見えるようになった破風板 | 母屋から客殿を望む | |

|

||

| 酔芙蓉 |

![]()

皆さまこんにちは。今年の酷暑をどう乗り切られましたか?私は今年も八ヶ岳山麓の長野県原村に行きました。

爽やかな空気の中でのんびりとできるこの地には縄文遺跡が点在しています。冬はとても寒い土地ですが、

それでも5000年前から人間が住むのに適していたのでしょうね。

一昨年は原村村立八ヶ岳美術館で「土器」を見ました。土器は言わずもがな「道具」ですが、この過剰な装飾は何のため、

焼きあげるのにどれだけの失敗を重ねたか、想像するだけでも大変です。勿論普通の人が作るのであって、

焼き物作家が専門で焼くのではないですよね。私も野焼きをやりましたが、焚火の薪が崩れれば割れる、火が強ければ破裂する。

大体ぺたぺたと貼ったり削ったり尖らせたり、装飾すればするほど割れるのが当然です。子供が入れる位の大甕もある。

これらを見ると技術も創意も現代の陶芸作家に軍配はあがらないなあと思います。

|

なんていうことを思いながら、昨年は茅野市尖石縄文考古館で「縄文のビーナス」と「仮面の女神」に会いに行きました。

この子たち(おばさまたち)は今月2日まで開催されていた東京国立博物館特別展「縄文―1万年の美の鼓動」で大人気でしたが、

ここ茅野ではまばらな来館者でしたので、手に取る様に間近で拝見、嘗め回してきました。

説明してくださる方が一つ一つ、この子たちの特徴などを説明してくださいました。その独創性と工夫にはまた脱帽です。

|

|

さて、今年は諏訪郡富士見町 井戸尻遺跡・井戸尻考古館に行きました。みんな東京に出払って静かです。

遺跡跡には稲穂の黄色と蕎麦の花の白が綺麗です。ここは「始祖女神像」が有名でしょうか。23㎝のスラっとした土偶は、

墓穴からでてきたそうです。体には繊細かつ精密な模様がきざまれています。この子も大事な役目をもっているのでしょう。

|

しかし本当に私のハートを鷲掴みした子は奥の方にポツンと立っていました。「巳を戴く神子」、この子が私を待っていた。

そんな気にさせるこの子に一目ぼれ!こんなくっきり眉毛の愛らしい像には出会ったことがありません。

土偶的なものは、どこか崇拝の対象だったり五穀豊穣子孫繁栄の象徴だったりしますが、

この子は本当にのほほんとしているのです。身長10cmくらいでしょうか、両手はオープン、どなたでも大歓迎ポーズで、

おめめは少しはにかみ、お口はふぁー。写真の様に麦わらをかぶっているようですが、

それはな、な、なんと巳(み)、蛇が蜷局を巻いているのです。蛇も同様にお口を開いて。しかも穴が数か所あいていて、

そこに鳥の羽をさしたりするらしく、遊び心満載です。後ろ姿からまた前に戻って、貴女は何をしているの、と尋ねます。

良く見るとまた違ったお顔に見えるのですが、こんな子が土からひょいと掘り起こされたらどうしましょ!ふぎょぎょです。

発見の時の声が聞こえるかのようです。

|

|

焼き物は楽しいです。形になって残るから楽しいです。私の場合の焼き物は残したくない作品ばかりですが、それでもやめられないのは、

こんな神秘さが刺激になるからなのでしょうか。

![]()

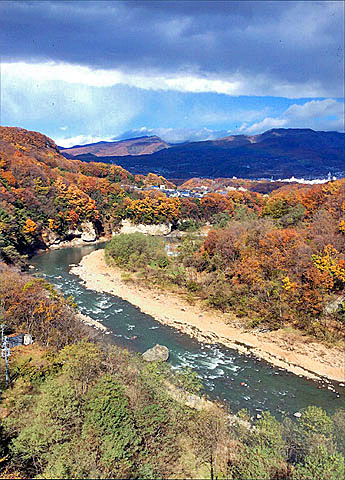

小諸なる古城のほとり・・・島崎藤村の「千曲川旅情の歌」で有名になった小諸市は長野県の東部に位置し、

人口約4万1千人が住む高原の城下町です。小諸城址の懐古園には藤村記念館、高浜虚子の句碑、若山牧水の歌碑、

小山敬三美術館等文人が残した足跡がもろもろ有ります。千曲川の眺望はすばらしく、春の桜、秋の紅葉の名所としても有名で、

全国的にも珍しい城下町より低い穴城となっています。

懐古園から千曲川を渡り30分程車を走らせると我が小諸山荘に到着。

ここは、バブル全盛の頃に山を崩して分譲、開発された山林地帯です。長野にはこのような分譲地、別荘地が点在しています。

それでは、我が家の庭の季節の移り変わりをご紹介しましょう。

春・・4月になると凍てついた地面も緩み、シャベルが使えるようになります。庭中覆っていた枯葉を掻き集める事から作業が始まります。

レーキで枯葉を除くと、チューリップ・水仙・ムスカリなどのみずみずしく黄緑色のかわいらしい芽を見つけたり

又若草色の葉を出し始めた木々が日を追って濃くなっていく様子は、春の躍動を感じると共に長く厳しい冬を越えてきた自分自身と

重ね合わせて感動してしまいます。5月から6月にかけ薔薇をはじめ花々が次々に咲き出し、

水やり、施肥、花がら集めに余念がありません。草取りはおろそかにできない一仕事で、雨上がりの翌日などは

一晩でこんなに伸びてしまったの!と思うくらいです。庭のデッキの椅子に座り珈琲を飲みながら色とりどりの花やつぼみ・木の葉を眺め、

樹木の上で囀っているキビタキ・オオルリの声を聞いていると、自然の中では私も生かされている一人にすぎないと気付かされるのです。

近くに野生鹿の通り道があるらしく、2頭の鹿が突然現れた時にはビックリ。思わず「アッー」と声を上げてしまいました。

安曇野の方の山歩きをしていた時集団で移動している鹿に出合った事が有ります。

危険を察知したのかリーダー格の鹿が「ピー」と天を衝くような声で仲間に知らせると一斉に走り出して行きやがて姿が見えなくなりました。

最近は農園や畑の野菜、高山植物等を食い荒らす被害が深刻のようですが、可愛い顔立ちとその罪は結び付きません。

鹿肉を使ったジビエ料理も考え工夫されてメニューに取り入れたレストランも紹介されるようになりました。

赤ワインに漬け込んでおいた肉をフライパンで焼きながら、塩・こしょうで味付けをし、

ポン酢に大根おろしを混ぜ合わせたタレをかけると牛肉よりさっぱりした食感の焼き肉が出来ます。

我が家の冷凍庫には鹿のロース肉が入っていますが、それは狩猟免許を持っている近所の方からいただいたもので、

決して見かけた鹿を捕まえたのではありませんから悪しからず。

夏は昆虫や蝶たちの活躍する季節。7月に入るとオオムラサキが飛び始め、黒糖をお湯で溶かしコナラの幹に

塗っておくと集まってきます。なかなかたくましい蝶で蜂がそばに寄ってくると羽根を広げて追い払います。

小さな青蛙が花びらの中に入り込み獲物が来るのをじっと待っているのは実にいじらしい姿です。

花の蜜を求めて虫が飛んでくるとそっと外に出て捕まえるタイミングを狙って待つのです。

この時と思った瞬間に長い舌を出してペロリと口に押し入れ徐々に飲み込んでいきました。

家の下を流れている水路にはカワニナがいてそれを餌にして育つ蛍が毎年6月下旬から7月上旬にかけて数匹飛びかっていますが、

蛍も少子化時代の波に乗り年々数が減っているようです。水路から上に目を向けると庭が見渡せます。

キク科の宿根草であるへりオプシス属サマーナイト、ゴマノハグサ科多年草のメカルドニアは

這い性で横に広がっていき黄色の小花をどんどん咲かせて見事です。

赤・黄・ピンクとそれぞれに色を主張して朝に開くハイビスカスは、まるで「私が一番よ。」と言っているかのよう。

コナラ、ヤマザクラ、モミジ、白樺等の樹木は枝を伸ばして涼しい木陰を作ってくれます。

秋・・猛暑の続いた夏も過ぎ、朝晩はひんやりした空気に包まれ、コオロギの鳴き声を聞けばまもなく冬の到来。

菊、萩、女郎花など落ち着いた雰囲気の花卉類がポツンポツンと所々に植えられていて色取りを添えています。

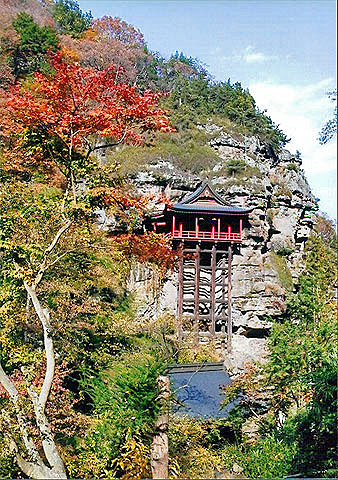

金木犀の香りが漂ってきた秋晴れの日に釈尊寺(布引観音)にお参りに行きました。

断崖絶壁の観音堂に安置されている布引観音は、牛に化身して信心の浅い老婆を善光寺に導き改悛させたという伝説があります。

吹いてくる風は心地よく、モミジの赤さが印象に残りました。向かいの山の中腹にカモシカの歩く姿を発見。

さわやかな一日でした。

11月半ばを過ぎると霜が降りるようになり、耐寒性のない鉢もののシンビジューム・ギンギアナム・10鉢程ある万両の苗を家の中に入れます。

外では、薔薇の剪定、施肥、鉢の土の入れ替えが主な作業になります。気温が下がり始める午後3時頃には仕事を終え、

冷えた体を温めようと家に入れば薪ストーブが付いており、ゆらゆらと燃える炎を見ていると強張った体がほぐれてくるのを感じます。

しかし、夏に作っておいた薪はどんどん費やされ(薪割りは私の仕事ではありませんが)

また煙突掃除も小まめにしていないと部屋の中特に床がススだらけになってしまい、スリッパの裏は真っ黒になる始末。悩みの種です。

庭は茶色一色の枯野で寂しい限りです。夜は街灯が所々に点いているだけで、人家も疎らな山中では辺りが真っ暗です。

そこでコードリールを使い、ブルー・ピンク・ホワイト・グリーン系の彩りでイルミネーションを点灯させることにしました。

「明かりを見るとほっとする。」と評判になりました。

よく晴れた冬の日、青い空の下に雪に覆われた北アルプスの山々が現れるとしばしこの絶景に見とれてしまいます。

西穂・前穂・奥穂・北穂の穂高岳四峰から槍ヶ岳、鹿島槍ヶ岳、五竜岳、唐松岳、白馬三山までが一斉に見られ本当にきれいです。

この景観は5月の残雪の頃まで続きます。冬の厳しさもこの絶景があるから乗り越えられるのでしょうか。

実際私が小諸に行って、飢え乾いた旅人のように山を望んだ朝から、あの白雪の残っ

た遠い山々―浅間、牙歯のような山続き、陰影の多い谷々、古い崩壊の跡、それから淡

い煙のような山巓の雲の群れ、すべてそれらのものが朝の光を帯びて私の眼に映った

時から、私はもう以前の自分ではないような気がしました。何となく私の内部には別

のものが始まったような気がしました。(「千曲川のスケッチ」奥書より)

百年以上前に書かれた山の表現は今も変わらず、同じ山容で人々の生活を見守っています。

長野方面へお出かけの際は小諸にもお寄りください。おいしいお蕎麦と湯量豊富な温泉が待っています。ご案内しますよ。

島崎藤村・・明治5年~昭和18年(71歳)

明治32年から38年まで小諸義塾の英語・国語の教師として赴任していた

高浜虚子・・明治7年~昭和34年(85歳)

昭和19年から3年1ヶ月の間小諸に疎開していた。

「紅梅や 旅人我に なつかしき」

若山牧水・・明治18年~昭和3年(43歳)

明治43年に小諸市内の医院の二階に療養を兼ねて2ヶ月滞在し、歌を残し

た

「かたはらに 秋草の花 かたるらく ほろびしものは なつかしきかな」

小山敬三・・明治30年~昭和62年(90歳)

小諸出身の洋画家。1975年に文化勲章受章

奧穂高岳・・標高3190メートル。富士山、北岳に次ぐ日本で第3位。

|

|

|

| オミナエシ | 紅葉の千曲川 | |

|

|

|

| バラと青蛙 | フロックスとカラスアゲハ | |

|

|

|

| アジサイとヤナギラン | バラとオルラヤ | |

|

|

|

| バラ(クイーンオブ・スウェーデン) | バラ(バレリーナ) | |

|

|

|

| 懐古園の夜桜祭り | 冬の浅間連峰 | |

|

|

|

| 布引観音 | オオムラサキとアシナガ蜂 | |

![]()

今年は例年になく暑い日が続きます。

夏の風物詩といえば、花火大会が思い浮かびます。

今年は7月の下旬に長野の野尻湖に行ってきました。

大正時代から続く伝統の花火大会で、今年で95回目とのことでした。

湖の船着き場に設けられた見物席の先頭に席を取ることができました。

湖の反対側にそびえる黒姫山に日が暮れて、花火が始まりました。

スターマインが次々と打ちあがり、様々な花火が広大な湖の上空の夜空に広がります。

やはり大自然の中で空いっぱいに打ちあがる花火は、都会とは趣が違い、良いものだと思います。

そのうち、湖面で半円形の花火が開きました。10秒後ぐらいしたら、もっと近いところの湖面で半円形の花火が開きました。

ドキドキしていたら次の瞬間、まさに自分の目の前、(10メートルぐらいか?)で大音響とともに花火がさく裂、

座っていた船着き場が揺れ、周りは観客の大きな悲鳴が上がりました。これが、売り物の水中スターマインという花火だそうです。

なんでも、モーターボートに乗った花火師が、次々と花火を湖面に落としていくそうです。

これほど迫力のある花火はお目にかかったことは初めてです。

いま、全国各地で花火大会が行われています。日本の夏の風物詩、それぞれの場所で特徴のあるお祭りになっているようです。

各地の花火大会を見に行くのもいいかもしれません。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

![]()

お元気ですか。

5月~6月に35日間、6500㎞のオートバイ日本一周に行ってきました。スズキの250㏄単気筒。

四国、九州、北海道も回って感じたのは、日本列島は思っていたのよりはるかに広いという事です。

他のライダー達と話してみても、やはり3

,4ヶ月は必要なようです。今回は高速道路を利用しての移動がかなり多かったです。

それでも観たいものはしっかりと観、予想外の出来事や出逢いに収穫は多かった。

旅の中頃、熊本からフェリーで島原に渡り、翌日雲仙岳を越えて小浜市で昼食にチャンポン麺を食べていた食堂に、

いきなり撮影スタッフが20人程入ってきました。「鶴瓶の家族に乾杯」の収録で、私が鶴瓶さんと話してたのが短いけれど放映されるそうです。

明日の7月2日(月)19:30〜の長崎雲仙編です。

お暇がありましたらご覧になって下さい (^-^)

|

|

|

|

|

|

|

![]()

2018年5月18日(金)中学同期の仲間で、大菩薩嶺(2057m)と大菩薩峠に行ってきました。

以前、ハイキング同好会で行ったことがありますが、天気が悪く視界は霧で真っ白、寒かった記憶があります。

JR塩山駅に9時集合。今回企画者が予約してくれたタクシーで標高1720mの福ちゃん荘まで上ったので、本当に楽でした。

山の名前の由来は、甲斐源氏の祖、新羅三郎義光が奥州に遠征時、道を失った時に木こりに化けた軍神の導きで

ここを越えることができたので、軍神の加護に感謝し、八幡大菩薩の名を高らかに称えたことから、

来ているとのこと。大菩薩峠は中里介山の小説や映画化した作品でも有名ですよね。

天気予報は、曇り時々晴れ位でしたが、青空も見えてきて絶好の山登りの日になってきました。

福ちゃん荘からの登り始めは、9時50分、唐松尾根を上ります。カラマツなどの新緑が美しく、

所々に咲いているミツバツツジ?が彩を添えてくれます。ちょっと急な岩ゴロゴロの道を登っていくと雷岩には11時過ぎに着きました。

大菩薩嶺と大菩薩峠への分岐点です。雷岩のところで待っている人に荷物を見てもらい、

身軽になって10分位で大菩薩嶺へ(ピストンというのだとか)。見晴らしがよくないとはいうものの、

やはり2057mまで来たという達成感はあります。ちょうど大菩薩嶺で休憩をとっていた早大のサークルの若人に

写真を撮ってもらいました。大きな荷物で、リーダー格の男性のザックは35㎏、その他の人たちも2 5㎏位担いでいくとのこと。

雷岩まで戻ってくると11時半頃になっていたので、岩の上でランチタイム。

12時半、大菩薩峠に向かいます。はじめは砕けた岩や砂利で滑りやすく気が抜けませんでしたが、

賽の河原を抜けるころからなだらかな道で歩きやすく大菩薩峠には13時15分ごろ到着。あいにく曇ってきたので、

見晴らしはよくなかったですが、峠に立っている介山荘からは歩きやすい山道で、木立に囲まれたレトロな雰囲気の勝縁荘、

富士見荘を左手に見ながら福ちゃん荘まで下っていきました。帰りのタクシーがきてくれるロッジ長兵衛まではほんの一息。

運転手さんに教えてもらった宏池荘(日帰り温泉)でざっと汗を流し、宏池荘の送迎バスで塩山駅まで送ってもらい、

16時25分発の特急かいじで八王子へ。八王子駅近くの居酒屋で反省会?をし、楽しい一日が終わりました。

|

|

|

|

|

|

|

![]()