更新 2021年3月8日

初めての海外スキーは11年前の2010年1月に夫婦で行ったスイススキーでした。ツェルマットに泊まって5日間、ミューレンに泊まって4日間滑りました。

冬のマッターホルンやアイガーを眺めて感激のスキーでした。スイスは夏にハイキングのガイドをしていたので初めての冬でも迷うことなく

山の眺めを楽しみながらスキーを楽しむことができました。

|

|

|

| 冬のマッターホルン | 冬のアイガーとメンヒ |

ツェルマットでの一番のお勧めはゴルナーグラートのゲレンデです。ツェルマットの駅から高度を上げて行き、車窓からマッターホルンが見えるようになるとワクワクしてきます。スキーを担いで電車を降りてゴルナーグラート駅前の広場でイタリア国境の4千メートル峰に囲まれてスキーをつけ、

マッターホルンの向かって滑走する爽快感は格別です。

|

|

|

| ゴルナーグラート駅 | 駅前の広場でスキーをつけて出発 |

もう一つツェルマットでの楽しみはイタリアへの滑走です。チェルビニアへは高度差1850m距離12kmの滑走、ヴァルトゥルナンシュへは

高度差2380m距離15kmのダイナミックな滑走ができます。チェルピニアにも楽しいゲレンデが有りますが、難点はイタリア側は風が強い事。

強風でちょくちょくリフトやゴンドラが止まってしまいます。これが止まるとツェルマットに戻れなくなるのでいつもヒヤヒヤです。

|

|

|

| チェルビニアへのロングコース | チェルビーノ(マッターホルン)を右手に見て滑る |

ミューレンでは「女王陛下の007」で有名なシルトホルンからアイガー、メンヒ、ユングフラウの三山を眺めての急斜面の滑降が圧巻です。

お勧めはメンリッヘンの広いゲレンデです。グリンデルワルトの町を眼下に、目の前に迫る冬のアイガー北壁を眺めて滑ります。

|

|

|

| グリンデルワルトの町を眼下に | シルトホルンを滑る。右がアイガーとメンヒ |

帰国後すぐに契約している旅行社へスイススキーツアーの企画を提出して、翌2011年2012年とツアーを催行しましたが、そう長くは続きませんでした。

一方でオーストリアのチロルやカナダのバンフへも夫婦でスキーツアーの調査に行きましたがスイスのようなツアーは企画できませんでした。

その後2016年から不整脈でスイスのガイドを2年間休み、2018年に復帰しました。

2019年には久しぶりにスキーツアーも催行され、何と2020年には2本のスキーツアーが催行予定でした。

2020年1月30日に6人のお客さんと成田を出発する時には中国武漢のウイルスが日本に入ってきたニュースは聞いていましたが、

まだ他人事でした。2020年のスイスは雪不足でクローズしているバーンもありコースプランニングに苦労しました。

それでもゴルナーグラートからの滑走もチェルビニアへの滑走も十分に楽しみました。

|

|

|

| ゴルナーグラート駅前 | マッターホルンを左手に滑る |

ツェルマットの次はグリンデルワルトへ向かいました。2020年から宿泊地をミューレンからグリンデルワルトに変更して車での移動になったのです。

山越えは車も鉄道のトンネルを使用します。自動車輸送用の貨物車両に車ごと乗車しての山越えです。

|

|

|

| 貨物車両に車ごと乗車して山越え | グリンデルワルトから雨に煙るアイガー・ミッテルレギ |

生憎移動日は大雨になりました。この時期のスイスで大雨に合うとは想像もしていませんでした。

お気に入りのメンリッヘンのゲレンデは全てクローズになっていて、アイガー北壁下のハイキングコースを滑る事にしました。

|

|

|

| アイガー北壁下のコースのスタート | アイガー北壁を見上げて滑る |

雨後のスキー場は厳しい状況でしたが、怪我人を出さずに何とかスキーを終え帰国の途につきました。スイスでは

コロナのニュースは聞きませんでしたが、帰りのチューリッヒの空港で中国への渡航歴を聞かれコロナを思い出す事になりました。

帰国すると日本ではダイヤモンドプリンセス号が連日のニュースになっておりついにコロナは自国の大問題になっていました。

しかし、この後スイスをはじめとするヨーロッパの国々がコロナ感染の中心地になり世界に広がるとは想像もしませんでした。

スイスの感染情報も日本に入ってくるようになり3月のスイススキーは止めにしました。これで2月のスイススキーが最後のスイスツアーになってしまいました。

当分海外へ出ることもできないのでスイスのハイキングガイドの仕事も辞める事にしたのです。

2008年にサラリーマンを辞めて以来10年間スイスのハイキングが職場でしたが古希を迎えてコロナで終わることになりました。

さらばスイス。コロナで終わった事は残念ですが体力的にもちょうどよい節目だったような気がします。

![]()

昨秋(2019年)に中欧を回ってきました。オランダ・ベルギーの次はここと、一年前から決めていた待望の中欧です。

ブダペスト、ウィーン、ザルツブルグ、チェスキー・クロムロフ、プラハと5都市、16日間の旅。

〇ブダペスト

旧共産圏なのでなんか暗いイメージだったのですが、ドイツと変わらない雰囲気で一安心。

フォアグラが安くて美味いというので頼んだら山盛りで出てきてびっくり。確かにに美味いが、あんまりどっさりくるとありがたみがなくなる。

トカイワインも有名というのでトライしてみました。貴腐ワインなので甘口だけかと思っていたらドライもあるとのこと。

こっちも試してみたら、フォアグラにはドライの方が合うみたい。そんなに飲めない私が言うのもなんですが。

丘の上にある王宮へ行くため麓のケーブルカーの駅に着いたところ、電気が消えていて動いている気配がありません。

定休日なのかとガイドブックをめくっていると「今日は運休みたいですね」と日本語が聞こえてきた。

振り返ると30歳前後の日本人の青年で、数学を学ぶためにポーランドに留学中なのだが、

休暇でイタリアへ行く途中ブダペストに寄ったとのこと。かみさんと当方の会話からこちらも日本人と分かり、声をかけたらしい。

三人で互いの状況などを話ながら歩いて坂を登り、王宮、マーチャーシュー教会などを見学。

真面目そうでさわやかな若者と出会い、幸先のよい旅の始まりとなった。

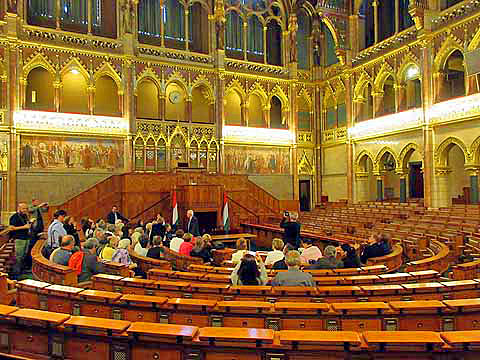

国会議事堂の見学ツアーに参加してみました(有料なおかつ時間指定)。ドナウ川のほとりに建つ立派な建物で、

一部制限はあるものの内部も見応えがありました。昔使ったらしい議員各人の葉巻を置く台まで残っているのには笑った。

コース最終版の地下ホールには様々な展示品があり、その中に一辺が2mくらいの大きな立体的な星があった。

説明文によると、この星は共産主義のシンボル・レッドスターだという。

この建物にはたくさんの尖塔がありその先端には国の聖人や英雄の像が飾られていたのだが、戦後そのひとつがこの星に替えられた。

旧ソ連の命令なので嫌も応もなく従わざるを得ず、ベルリンの壁が崩壊後にやっと取り外すことができたとのこと。

また、このホール自体も壁崩壊までは国内外の諜報活動のための本部として使用されていたとの記述もあった。

お互い敗戦国というのは惨めなものですな(日本が勝ったらよかったとも思わないが)。まだ日本の方がましかもしれないけど。

|

|

|

| 山盛りのフォアグラ | ブダペストの国会議事堂内部 |

〇ウィーン

今回の旅行はどこへ行ってもハプスブルク家の話が出てきて食傷ぎみになっていたのですが、シェーンブルン宮殿の庭はきれい。

街はパリやブリュッセルに比べるといまひとつ華やかさに欠けるが、“第三の男”のチターの調べにはぴったり。

と言っても実際に聞こえてきたわけではないですが。

美術史美術館のブリューゲルはよかった。

人がパラパラとしかいないので、気に入った絵はほとんど独占状態で見ることができ、

ほかの絵を見た後もう一度戻って見るという贅沢も可能。「雪中の狩人」がお気に入りでじっくり堪能。

「バベルの塔」もよかったが、昨年行ったオランダでも見たような気がして、帰ってからネットで調べたら大小二枚の絵があり、

こちらの方が大判とのこと。いずれにしろ、上野で長い行列を作り、「立ち止まらないでください」と言われながら

チラッと見るのも貴重品の趣があってよいが、こっちの方がやっぱりよい。

以前ヘルシンキに住んでいた息子が旅行でウィーンに行き、「気合で並んで食べた」というホテルザッハーのザッハートルテは

今回の旅行の課題のひとつでした。しかし、ホテルの前にはいつも人が並んでいて、空いている時間がない。

オペラ座のすぐ向かいなので、バックヤードツアーが終わったあと、夕方5時ごろに行ってみました。

いくらなんでも夕飯前にケーキを食う馬鹿はいまいと(言っている本人ももちろん馬鹿)思ったが、これがいるんだ馬鹿が。

3~4組待っていよいよ席へ。コーヒーとのセットが一人2,400円位で、東京でも都心のホテルで食べれば

これぐらいの値段になるはず(めったに行かないけど)。ケーキは美味しいけど、日本でもこれぐらいのケーキはあるよな。

ウエーターがすれているというか、田舎もん相手が慣れているというか、チップを向こうから要求するのには呆れた。

今時、どこで何を食べてもチップは値段に含まれているのが普通なのに。

ウィーンは見どころ満載なので滞在は1週間。ヨーロッパのトラムや地下鉄は、検札が回ってきて切符をチェックすると聞いていたが、

ついぞ巡り合わせたことがなかった。しかし、1週間いたら地下鉄とトラムと2回ほど検札にあった。

服装は特別なユニフォームがあるわけではなく普通の恰好をしていて、二人で乗り込んできて車両が動きだした途端

バッチか身分証明書かを見せる。言葉はわからないが、車内の雰囲気が突然変わって、みなポケットやバッグを探り出し、

何かを見せ始めたので検札が始まったことが分かった。

意外なことに、大半の乗客はちゃんと定期や切符を買っていたが、中にはあわてて切符を車内に設置した機械に刻印しに行くやつもいる。

こいつは、検札がなければあの切符をさらのまま持ち越して次に備えたんだろうな。

一人御用になった兄ちゃんがいて、いろいろ言い訳を言っている様子だが、言い訳が通用するはずもなく有無を言わさず罰金徴収。

カードで払わされているようだったが詳しいことはわからない。ガイドフックによると日本円で1万円以上。

私ら正直な日本人は、堂々とシニア割引の1dayパスを見せる(胸張るところでもないか)。

|

|

|

| 雪中の狩人 | ホテルザッハー |

〇ザルツブルグ

この町は小ぶりだけどきれいで、歩き回るのにちょうどよい大きさ。

モーツァルトの生家やホーエンザルツブルグ城塞を見た翌日は1dayツアーのバスで近郊へ。

サウンド・オブ・ミュージックの舞台ということで映画のロケ地をめぐるツアーと、ヒットラーの山荘・イーグルズネストに行くツアーの

二択に迷ったが、結局「ドレミの歌」より「鷲巣山荘」を選択。

観光バスは山の中腹までで(もちろんマイカーも)、そのあとはその区間専用のバスに乗り換え山頂近くへ。上高地と同じ方式。

バスを降り200m位トンネルを歩いてどん詰まりまで行き、そこからエレベーターで一気に上がる。

山荘にはエバ・ブラウンやその他の訪問者の写真が展示してあり、ムッソリーニから贈られた大理石の暖炉もあった。

ただ、あくまでも山荘なのでびっくりするほど立派というわけでもない。

1940年頃に造られたものだということは、大泉高校の前身府立二十中ができたのと同じころか。なんか妙な郷愁を感じる。

危ない危ない。念のために言っときますが、私はヒットラーの信奉者でもナチズムの共感者でもありません。

山頂からの眺めは素晴らしい。この選択は正解。この辺もアルプスの東端に属するのかしら?

腹心の誰かがヒットラーに気に入られようと戦争中に造ったが、当人は高所恐怖症のため多くは足を運ばなかったとのこと。

日本でも最近大流行の“忖度”は、昔異国でもあった様子。この際忖度の本家としては、

安倍首相の呼び名を総理から総統へ替えたほうがよいかも。

|

|

|

| イーグルズネスト | ムッソリーニが贈った大理石の暖炉 |

〇チェスキー・クロムロフ

こんな町の名前聞いたことがなかったのだが、参考にした団体旅行のパンフレットには必ず入っている、

今人気の町ということで行くことにしました。ザルツブルグからプラハへ抜ける行程のちょうど中間地点にあるチェコの小村。

中世の街並みが残る静かな寒村というのがキャッチフレーズで確かに風情のある景色がここかしこに残っているのだが、

世界中から人が訪れて、今や夏の軽井沢状態。かの大陸の人もどっさりいて、1グループ40人程度で、

それが5グループ一緒(つまりバス5台分)に、1から5の番号を書いた標識を持ったガイドに連れられて、

声高にしゃべり大笑いしながら行進する。日本人からみると傍若無人に映るが、本人たちはそんな気はないのかな?

きれいな景色をバックに我が物顔で写真に納まり、写真の撮り手と映り手が何人も何回も入れ替わって延々と続く。くわばらくわばら。

“かの国の人はバイタリティーがあるな”と感心しながら避けて通る次第。

城を見学したあと散策していると、村はずれで結構大きな地ビールの醸造所に出くわした。

併設のレストランがあるので、夜に夕飯を兼ねて行ってみたところこれが大当たり。美味くて安くて、おまけに雰囲気も良い。

きれいな街並みもよいけど、うまいビールと料理にはかなわない。

翌朝、プラハへの移動はバスのためバス停へ行くと、めずらしく日本人の男性に声をかけられた。

まもなくバスが来たので、詳しい話をする間もなくバスに乗り込んだところ、彼は乗車口で乗り込めずに何やらトラブルの雰囲気。

「どうしましたか?」と声をかけると、「バス代はチェココルナ(コロナではない)でしか受け付けてくれない。

しょうがないから、一度村へ帰ってユーロをコルナに替えて次のバスに乗るしかない」と困った様子。

我々はネットで支払い済みで、コルナも多少手持ちがあったので、それを渡してなんとか彼も乗車することができた。

座席指定で席が離れていたため車中は話ができなかったが、プラハに着いてから立ち話をしたところ、

「定年後、海外旅行にはまったが、かみさんは付き合ってくれない」「一人旅行なので学生が泊まるような、

1部屋5~6人で一泊2,000~3,000円の宿を泊まりあるいている」「今年はこれで海外旅行3回目」とのこと。

日本人のおじさんにもたくましい人はいるもんだ。

|

||

| チェスキー・クロムロフの村 |

〇プラハ

チェコに対して持っていたイメージは、ドボルザーク、カフカ、機関銃ぐらいが朧気で、それもそれほど強いものではなかった。

しかし、同時になんとなく他の旧共産圏諸国に比べて、好ましい感じがあった。原因、理由は自分でもわからない。

その好感度を決定的にしたのが、「70歳以上乗車無料」。地下鉄の乗車券売り場で「シニアの1dayパスを1枚」と言ったところ、

歳を聞かれた。「70歳」と答えると、「70歳以上は無料だから券は不要、検札が来たらパスポートを見せるだけでよい」という。

慌ててパスポートを見せようとすると、「それも不要」だという。

確かに、検札は自己責任のシステムだから、ここで嘘を言っても現場で検札を受けたら嘘がばれるから意味がない。

いずれにしろ、地下鉄、トラム、バス(バスは乗らなかったが)が無料はありがたい。

東京都のシルバーパスも2万円もとらず無料にしてくれるとよいのに。しかし、高齢者が1/4を超える国では無理だろうな。

プラハで絶対に行きたかったのがバーツラフ広場。プラハの春、ビロード革命と、苦難の度に登場した事件を象徴する場所で、

どんなところか見てみたかったし、その場の雰囲気も感じてみたかった。行ってみると、これが広場というより大通り。

通りの幅は、銀座の中央通りの真ん中に4車線ぐらいの中央分離帯(ベンチがあったり芝生だったり)を挟んで拡幅した感じで、

長さは銀座一丁目から新橋ぐらいまでの感じ。ビロード革命でハベルやチャフラフスカが手を振ったバルコニーのある建物は、

現在マークス&スペンサーが入っているとのこと。時代と言えば時代でしょうな。みんな楽しそうに歩いている。

緊張感も熱気もないけど、それが平和ということなんだろうな。「ここはやっぱり来てよかった」と究極の自己満足。

チェコはマリオネットが盛んらしいので、国立マリオネット劇場に行ってみました。演目はドン・ジョバンニで、

休憩をはさみ2時間近くの公演。と言ってもその方面はとんと疎く、配られたパンレットで初めてあらすじを知る。

詳しいことはわからないがそれなりに面白かった。これで「オペラ ドン・ジョバンニを見たことがある」と他人にいえるかも。

マリオネットの部分はネグるか、ムニャムニャにするかはその場の雰囲気で。

|

||

| バーツラフ広場のマークス&スペンサー |

さて、次の旅行はどこへ、と考え始めたはいいが先立つものが。爺さんらしくこれからは近くの温泉かと思っていたら、

豊島園が身売りで閉鎖との知らせ。歩いていける近くの温泉“豊島園 庭の湯”はどうなるのか。

![]()

2019年9月29日、中学時代の同期6人と1泊2日で那須高原に行ってきました。東京駅7時44分発やまびこ205号で那須塩原駅に。

駅前から迎えのバスで、今日、宿泊するハーヴェストクラブへ。道中、赤い彼岸花が目を引きます。

横浜より涼しいのに彼岸花は同じ頃に咲くのだなと、不思議に思えました。

新幹線乗車中では青空が見えてきたのに、なんだか空模様がおかしくなり、ハーヴェストクラブに着くころには

雨がぽつぽつ降りだして、フロントに荷物を預け、10時半に頼んでおいたタクシーに乗る頃はザーザー降りに。

歩くときに雨具が必要かなと思っていたのですが、何とか平成の森、駒止めの滝の入り口に着くころは雨が上がってきました。

駒止めの滝はうっすら紅葉が始まり、上の方と滝つぼが青く見えました。

11時にフィールドセンターに向けて出発、広葉樹のきれいな緑に覆われた道は、歩きやすいハイキングコースです。

ゆっくり歩いて11時40分にフィールドセンターに着きランチの用意をする頃には、何と青空が見え、日差しが眩しいほど。

美味しく食べているとセンターの中からこちらを眺めている人が…。

今回、地元ということで一緒に平成の森のガイドツアーに参加するHさんでした。

12時50分、ガイド(丸子さん)の案内で 3時間半の「学びの森・ロイヤルルート」那須平成の森ガイド付きウォークが始まりました。

昭和天皇が結婚される際に那須に別邸(那須御用邸)を建てられ那須御用邸用地として管理されていた一部を、

平成20年一般開放し平成21年5月に開園したのが平成の森です。

平成の森の一部は誰でも入ることができますが、自然そのままの形で残すために有料のガイド付きウォークでないと

入れない部分があります。

今回は私たちのために考えていただいたコースということで、途中川を渡るところがあるので、防水した靴という指示が出たようです。

センターから下って歩き、マイクロバスで戻ってくるというのが今日のコース、70歳のグループということで、

楽なコースを考えてくれたのでしょうか。

ミズナラの木が多い木漏れ日の道を少し行った所で、今日のコースの説明がありました。

ガイド付きウォークでないと入れない部分は自然を守るためにか道標がなく、地図も配布していません。

入り口も鍵がかかっており、閉鎖的空間になっています。

まずは木の幹に触ってみようということで、木に手を当ててみると、夏椿(ヒメシャラ)は冷たく、ミズナラは温かく感じます。

木の栄養を運ぶ師部や細胞分裂を行う形成層は樹皮の下にありそれより内側の木部は水を吸い上げたり木を支える役目は

するものの大部分は死んだ細胞で、太い枝が折れた場合など表面部分は生きた細胞で修復されますが断面の中央部分は

そのままか場合によっては菌などが侵入し分解され空洞部分(うろ)ができ、うろは小動物や鳥の巣に利用されることがあるそうです。

歩いているとポトッと音がします。どんぐりが落ちた音とのこと。私のリュックにも大きな音がしてどんぐりが落ちてきました。

頭の上だったら痛そう…。

歩いている時に目に入る花の名前を聞いたり、クマの爪痕が残る幹を見たり…、と丸子さんの手が小さな生き物を捕まえました。

小さなカエルです。太い木にまとわりついている細い幹はツタウルシで触るとかぶれますよとのこと。

ツタウルシでない蔓性の木もあるようですが、見分けがつかない私たちはうかつに触らない方がよさそうです。

幹にびっしりとキノコがついていましたが、木を分解しているのだとか。

キノコもマツタケのように菌糸が根の細胞壁の内側に侵入せず根と共生する菌根菌と木を分解する腐生菌があるとのことです。

木の上を黒いロープが張られています。ヤマネのランウェイとのこと。

木の上にかけられた巣箱はヤマネも利用しているとのことで、「今は寝ているので静かにしてくださいね。」

丸子さんはカメラを何か所かに設置して、ヤマネの生態を研究しているそうです。

少しだけ、録画したものを見せてもらい、ヤマネのかわいい寝姿を見ることができました。

途中、一般道路を渡ります。出る時も入る時も鍵をしっかりかけています。

途中、倒木もありますが、処分したりせずに自然に任せているとのこと。

昭和天皇が散策の途中で休み、ここからの眺めがお好きだったという清森亭にも立ち寄りました。

おかしいのは、従者の人が座る周囲に置かれた木のベンチに金属のカバーがしており鍵がかかっているのです。

中は2部屋に区切られており、奥は天皇ご一家だけしか入れなかったとのことですが、

私たちも天皇ご一家になった気分で景色を楽しみました。

木の上の方に木の枝が絡んだような塊になっているものがありますが、ヤドリギなどの寄生植物ではなく

天狗巣病でなってしまったのです。感染してほかの木にもうつるのではないかなとも思うのですが、

消毒はせず、ヤマネなどの小動物や鳥が自分の巣に利用できるようにしているとのこと。

平坦な部分に若い木が多いのは、御用邸になる前は馬の育成地として木を伐採していたからとのことで、

「那須駒の産地として有名だったそうですよ。」傾斜地で牧場にはできなかった場所には太い古木が残っていました。

坂を下っていくと渓流が…。この川を渡るために丸子さんが橋を架けてくれ、川の中に入って私たちを支えてくれます。

それで、長靴を履いていたのだと納得。清らかな渓流は奥入瀬を思い起こさせます。

無事に全員が川を渡り、流れに沿って少し歩いた後、丸太の階段の急坂が見えてきました。

これがのんびりウォークの最後の試練? 木漏れ日の下、色々な説明を聞きながらの3時間半は、あっという間に過ぎてしまいました。

夕食後、一部屋に集合しておしゃべりタイム。

日本蜜蜂を飼っているHさんの話を聞きましたが、蜂蜜として売られているのは殆どが西洋蜜蜂の集めてきた蜜で、

日本蜜蜂は飼うのが難しく、また、銘々が気に入った花に飛んで行って集めた蜜なので巣ごとに味が違うということで、

持ってきてくれた蜂蜜の味比べをしましたが、本当に味が違うのです。

中学時代の思い出等しゃべっている内にあっと気が付いたら12時を回っていました。

|

|

|

| 駒止めの滝 | 平成の森を歩く | |

|

|

|

| 木肌の温度の違いを知る | 木にキノコがびっしり | |

|

|

|

| 清森亭からの風景 | 天狗巣病にかかってできた塊 | |

|

|

|

| 川に橋を架ける | 橋を渡る |

翌日は温泉に入ろうと6時に目覚ましをかけ、起きたら、朝日が眩しいほど良い天気です。

8時半にタクシーに乗り、9時にはロープウェイ乗り場に着きました。9時20分のロープウェイで9合目にある山頂駅に。

9時半過ぎに登山開始です。茶臼岳(1915m)は今も蒸気と火山ガスを噴出している活火山とのことですが、

百名山の一座でも手軽に登れる山として結構年配の方も多かったです。

登山道は、昨日の土と落ち葉のふわふわした道とは違い、砂利と石ころの多い道です。

20分くらい上ると、瓦礫の多い道になり、少し勾配も急になってきましたが、長くは続かず10時12分には鳥居をくぐり10時14分、

頂上の小さなお社の前で記念写真。頂上が狭いので、写真を撮ったら峰の茶屋跡を目指して下り始めました。

11時に峰の茶屋跡を眼下に望み、那須連山をはじめ、福島の山々まで眺められる硫黄鉱山跡でランチタイム。

11時40分出発、無間地獄という大涌谷のミニ版を見て、紅葉の始まった姥ヶ平を眺め、

茶臼岳をぐるりと回るように牛ヶ首まで戻ってきました。

上りの岩ゴロゴロの登山道、紅葉の始まった周囲の緩やかな稜線の山や姥ヶ平など多彩な姿を見せてくれる山でした。

山頂駅近辺には写生をしている人たちや、ペット犬を抱きかかえながら歩いている女性もいました。

山麓駅にペット用のケージが用意され、ペットのロープウェイ料金が書かれていたので、

ペットを連れて気楽に登ってくる人もいるようです。

あと2週間もすると紅葉目当てでロープウェイも混雑することでしょう。

12時半過ぎに山頂駅に到着、1時のロープウェイで山麓駅に降り、1時半タクシーでハーヴェストクラブに。

お風呂に入り汗を流して、高速バスで帰るというN君と別れ、15時55分ホテルの送迎バスで那須塩原駅に。

17時2分発やまびこ216号自由席で、6人が向かい合わせで、おしゃべりしながらあっと言う間に帰京。

今回も天気にも恵まれ、楽しい1泊2日の山歩きでした。

|

|

|

| 茶臼岳を登る | 噴煙が上がっている | |

|

||

| 紅葉が始まっていた |

![]()