更新 2016年12月17日

早いもので、久しぶりに20期の皆さんとお会いして早2か月。めっきり寒くなりました。私はまだ仕事をしていますが、

思い切って今年から週3日に減らし、残りの2日は学生時代やっていたバロック音楽のアンサンブルに参加しています。

30年ぶりのバイオリンはまだ元に戻りませんが、新しいことを始めるのは新鮮な気分です。

しかし、仕事も日数を減らしたからと言って内容を減らすのは不本意なので、少々焦っている毎日です。

今回も、ここ10年ほど、夫と続けている年2回の海外旅行の報告をします。

場所は、9月の終わりに9日間行ったバルト海沿岸の国、ラトビアとリトアニアです。

いつもヨーロッパはアムステルダム経由で行きます。Air Balticに乗り継いでラトビアへ。

出てくる料理(ヤギ肉のステーキ?)がいわゆる機内食では無く、家庭料理の様な素朴な味でとても美味しかったです。

日本から出発する国際線の機内食にはウンザリしますよね。

ラトビアの首都リガはその昔ハンザ同盟で栄えた商業都市らしく、活気のある町でした。

この時期のリガは日本の11月下旬の気温で、まさに晩秋です。宿は駅前。部屋から旧市街が一望できるのが素敵でした。

ラトビアでまずやるべきことは、もう一つの国リトアニアへの国際バスのチケットを買うことです。

これまで種々の国で移動は列車と決めてきましたが、無い場合は仕方なくバス移動になります。

バルト3国は旧ソ連の国で、ソ連時代は列車があったそうですが今はバスしかありません。取り敢えず、バスのチケットは買えました。

私は教会建築のマニアでして、中でもロマネスク様式が好きです。リガにはロマネスク建築はありませんが、

10軒近い教会に立ち寄りました。リガの旧市街は修復されたものも含めて殆どが18世紀以前の建物で統一されています。

極一部ソ連時代を感じさせる建物や彫刻が有りました。

ところで、リガには教会建築以外にユーゲントスティール建築というものがあります。お聞きになったことありますか?私は初耳でした。

アールヌーボー建築と言えばお分かりでしょう。前者はアールヌーボーをドイツ語で言ったものだそうです。

19世紀後半から20世紀前半に流行った様式で、壁面に大きな人の顔や悪魔、動物の姿が浮き彫りになっています。

リガの限られた地域に集まって存在し、観る人の心をわくわくさせます。一見の価値ありです。

リガから電車を使って30分ほどでバルト海を見ることが出来ます。何キロも続く直線状の遠浅海岸に白波が立つ光景は圧巻です。

でも、風が寒くて凍えそうでした。駅のそばに昔飛行船の製造工場だったという巨大な建物が3つあり、今は食料市場になっています。

見渡す限りの鮮魚売り場や肉売り場、乳製品、ナッツなど区域ごとに分かれて売られています。私はチーズを2種類とクルミを買いました。

何れも量り売りで安いです。パックされていないチーズを日本まで無事に持って帰れるのか心配でしたが、

帰国後2週間ほどかけて美味しく食べました。

リガにはLima(ライマ)という名のチョコレート会社があり、スーパーからデパートまであらゆるところで安価に買うことが出来ます。

本当に美味しいチョコです。私はLimaの本店でいろいろ買って帰りました。

リトアニアへの移動の朝、天候は雨。思っていたより快適なバスでした。

窓からの景色を楽しみにしていたのですが単調な荒れ野が続き退屈な5時間の旅でした。午後3時に首都ビリニュスに到着。

ビリニュスはリガと違い、内陸の都市なのでさらに寒く、1日の最低温度は5℃ほど。この町は教会建築の宝庫で、

本当に沢山の教会が建っています。狭い旧市街に20軒近い大きな教会が建っていました。

町の人々は敬虔な信者で、祈りのために教会を訪れます。そのため、どの教会も入場料を取りません。

戦争で教会の多くは荒れており、外観は最低限修復されていますが、内部までは手が回らず、

取りあえずお祈りが出来る程度に修復されているものが多かったです。本当に戦争は嫌ですね。

リトアニアの郷土料理は、どれもほんの少しのお肉にジャガイモを多く混ぜることでお肉として満足させるというものです。

例えば「ジャガイモのソーセージ」は腸の袋の中にジャガイモとほんの少しのベーコンを詰めたソーセージ、

チェッペリーナは飛行船チェッペリン号を模ったラグビーボール型のジャガイモの練り物の中に少しの挽肉を詰めて茹でたものです。

美味しいかどうかは人によります。

国立劇場のチケット売り場で「クラシックのコンサートはあるか?」と聞いたら、「英語は分からない」とそっけなく言われましたが、

「今晩こんなのやるよ」と室内楽のバイオリン協奏曲のパンフレットを見せてくれました。2枚チケットを買って行ってみると大入り満員でした。

独奏者はサントリーホールにも来たことのある若いけれど有名な人でした。演奏は飛び切り上手でした。

今回の旅、2国とも首都しか訪れていませんが、どちらも良いところでした。リガは活気が感じられるところが良かったし、

ビリニュスは写真では伝えきれませんが、観光客など相手にしていなくて、しっとりとした街の風情が良かったです。

|

|

|

| リガのホテルの窓から見た旧市街 | ソ連時代の巨大な建物 | |

|

|

|

| ソ連時代を感じさせる彫刻 | ユーゲントスティール建築 | |

|

|

|

| ユーゲントスティール建築 | リガのバルト海海岸 | |

|

|

|

| 巨大なドームの食料品市場 | ビリニュスの教会 | |

|

|

|

| ビリニュスの教会 | ビリニュスの教会 | |

|

|

|

| ビリニュスの大聖堂 | ビリニュスでお昼ご飯を食べて | |

|

||

| ビリニュスの教会 |

![]()

何故、イタリア?

引退したらヨーロッパ、ゴルフと温泉の組合せ国内1週間の旅、などと取らぬ狸の皮算用、現役時代から妻と楽しみにしていた。

実際この4月から引退生活を始めてみると、バスケだ、勉強だ、家族との時間だ、などと結構忙しい。

秋には何としても実現するぞと意気込み、研究を開始すると、この間、親しくしていただいていた友人ご夫妻3組が、

いずれも節目の旅行にイタリア、特に北イタリアを旅し、その楽しかった様子を、手紙、はがき、メールなどで知らせてくれていた。

今回が、夫婦そろっての海外旅行が3回目となる妻も私も、業務でもイタリアは訪れたことがなく、是非ということになった。

初めてお世話になる旅行社JTBを訪ねたところ、同社のベストセラー「ボンジョルノイタリア」という20年以上も続いている

パックを紹介いただいた。「初めての方にお勧め」というパッケージで、正直、旗の後について歩くということに抵抗もあったが、

謙虚に素直にイタリアを選ぶことにした。妻と私の間で、スローガンは、「おいしいワインを!」ということで。

日程と訪問先(2016年11月7日~14日)

概略は以下のようになる。

7日 成田発JAL413便でヘルシンキへ、フィンランドエアでミラノへ

8日 【ミラノ】レオナルド・ダ・ビンチ「最後の晩餐」、スカラ座博物館、ドウオーモ、

ビットリオ・エマヌエル2世広場、ガレリア

|

|

|

| サンタ・マリア・デッレ・グラッチエ修道院 | ビットリオ・エマニュエル2世広場 |

9日 【ベネチア】ゴンドラ運河めぐり、サンマルコ広場、サンマルコ寺院、ドゥカーレ宮(ため息の橋)

|

|

|

| ザ ウェスティン エウローパ エ レジーナ | サンマルコ寺院からアドリア海を望む |

10日【フィレンツェ】ウフイツツイ美術館、ドウオーモ、ベッキオ橋

|

|

|

| ベッキオ橋 | ドオオーモ(花の聖母寺) |

【ピサ】斜塔、

|

| ピサの斜塔 |

11日【フィレンツエ】ミケランジェロの広場からベッキオ宮殿と橋を望む

|

| ミケランジェロ広場から朝のフィレンツェ |

【ローマ】コロッセオ、スペイン広場、バチカン市国、サンピエトロ寺院、トレビの泉

|

|

|

| サンピエトロ寺院 | トレビの泉 |

12日【ローマ】サンタマリア・マジョーレ大聖堂、真実の口、ジャニコロの丘、ナヴォーナ広場、

パンテオン、フォロロマーノ

|

|

|

| 真実の石 | ナボーナ広場 |

13日、14日 ローマ発AY機、ヘルシンキ発JAL414便、10時成田

大聖堂(DUOMO)には敬意と感動

ドウオーモとは町を代表する教会のことであると学んでいたものの、今回訪れた、ミラノ、フィレンツェ、ベネツィア、ローマは世界を代表するような

(ある基準の大きさで言うと、1位サンピエトロ寺院、3位ミラノ、4位フィレンツェ、と説明するガイドが居た)大聖堂であったため、その大きさ、

建築の精緻さ、そして絵画やステンドグラスの美しさ、宗教の荘厳さに、驚き、感動した。歴史が、ローマが立ち上がる紀元前753年4月21日に

さかのぼり、その後、シーザー、キリスト誕生、古代ローマ帝国、中世、ルネッサンスと、教会が果たしてきた役割とその大きさに感服した。

|

| ローマ:サンピエトロ寺院 |

盛期ルネッサンスの3大巨匠、何しろ尊敬

レオナルド・ダ・ヴィンチ(1452-1519)、ミケランジェロ(1475-1564)、ラファエロ・サンティ(1483-1520)の3名は、絵画、建築、彫刻はもとより、

さまざまな領域で、天才的な実績を上げた。最後の晩餐、キリストの洗礼(ダヴィンチ)、最後の審判、ダビデ像(ミケランジェロ)、

バチカン宮殿ラファエロの間(ラファエロ)などを、見ることができた。3人の作品、業績は今回訪問したいたるところに展示されており、

この時代にいかに偉大な作品をたくさん残したかを、改めて感じた。ベネチアのドッカーレ宮にはダビンチが作成した機関銃まで残されており、

「万能人」という言葉は、正にこの人たちのためにある。天才だ。

|

|

|

| 最後の晩餐 | シニョーリア広場ベッキオ宮前のダビデ像 |

ベネチアの町に魅せられて

ベネチアは、水の中に作られた町で、2日目の朝散策をしたら、サンマルコ広場が水浸しになった光景に接することができた。

貿易港として栄え、商人の町という説明であった。紀元452年に、ゲルマン人がこの地に来て街づくりをはじめ、ベネチア共和国となり、

その後は欧州の歴史、ローマの歴史、イタリアの歴史の中に存在感をもって生き延びてきた。初代総督からのこの国を統治する仕組みが

ドッカーレ宮の中に残されていた。また、水上を使った交通システムも含め、この街づくりの構想に大きな敬意を抱かさざるを得なかった。

老朽化した建物や、問題もあるが、美しい形で残したい街の一つだ。

|

|

|

| ベネチアの街は潮位の変化で水浸しになる | サンマルコ広場 |

コロセウム、フォロロマーノにローマ帝国の栄華を思う

5.5万人収容の闘技場、25万人収容の馬の競技場、共にその広さ、観客収容数、そしてそこで行われた競技に、規模の大きさと共に、

当時の支配者の残酷さも感じた。シーザーが紀元前44年に暗殺をされたその場所やお墓を見るにつけ、人がしてきたことや時代時代の

闘争の激しさに思いを馳せた。一方で、コロセウムの建物としての規模、フォロロマーノの都市としての機能とシステム、構築物は、

大変なものを当時から作っていたのだなと改めて敬意を感じる。

|

|

|

| 凱旋門とコロセウム | フォロロマーノ |

昼はビールかワイン、夜はビールとワイン

素敵なホテルと、レストランに恵まれた。JTBのノウハウの蓄積と、強い購買力に感謝。イタリア旅行になくてはならないのは、

おいしいチーズとおいしいワイン。そしてオリーブオイルで健康に味付けされたイタリア料理。お陰様で、ほぼ毎日満足のいく料理に出会えた。

「昼は、ビールかワインを一杯、夜はビールとワインで!」が妻との合言葉だったが、ほぼその通りにできた。

最終日は、ローマのホテルの近くにあるイタリアレストランで、二人で夕食となった。トスカーナのカベルネとメルローのワインをボトルで注文。

魚介のサラダと、フィレステーキ、パスタを楽しんだ。ウェーターが間違えてワイン無しのチェックを持ってきたが、それを指摘ししっかり全額払って

さらにチップをはずんだら、心底喜んで、追加のグラッパをごちそうしてくれた。隣の席に来た、フィリピン系アメリカ人と親しくなり、

会話を交わした。カリフォルニアに住んでいて以前は、ニュージャージーにいたと。最後は、例によって、Jason Kiddで締めて、握手をして別れた。

現在のイタリアとイタリアの社会について

沢山の友人から、「スリと置き引きに注意を」と助言をいただいていた。それでもお尻の後ろのポケットに財布を入れていた私を、妻が注意をし、

しぶしぶお金、カードを小分けして、ポシェットとポケットに分散防衛した。その後束の間のピサの斜塔訪問の時に、

ジプシーと思われる小柄な女性4人組のスリに我々のグループが襲われた。ガイドからも注意されていて、まさかが現実のものとなった。

幸い被害はなかったが、ビックリ仰天、冷や汗をかいた。難民と思われる黒人の集団が、傘、時計、自撮り棒、の押し売り。これは、

そう悪気はないようだったがそこここに現れた。

歴史を守る、遺跡を保存するということだが、石畳の道路、駐車場と化した道路の端の一車線。「未来を犠牲にして、過去を守る」ようにも見え、

この国に必要なことは、物事の優先順位付けと、計画的なスクラップアンドビルドかな、とも考えた。

物価は、ワインは日本の半分、ビールは2割高、レスランの食費は2割安、ガソリンは3割高と見た。GDP世界第7位、一人当たりGDPでは

日本のやや下。観光、ファッションなど中心によくやっているが、貧富の差、難民問題、生活の不自由さなど抱える問題も多いと感じた。

話してみると、人懐っこく、サービス精神旺盛で、デザインと芸術に卓越したセンスを持ち、最高の観光地と、愛される人柄であること、改めて納得した。

青空とJTBと24人の同行者の皆さんに感謝して

今回は、我々を入れて25人、7組の我々世代の夫婦、5組の新婚ご夫婦と添乗員26名の旅であった。

昼食、夕食がJTB手配のものが多く、2組を除き皆さんと同じテーブルで会話を楽しめた。良い方達で、今回の旅行が楽しく過ごせた大きな要因だった。

何よりも、1週間、夕刻の一瞬を除いて、毎日が快晴に近い晴天、青空の下であったことは、何よりも大きなことであった。そして、

妻が心から喜んでくれたこと、この国の神様達に感謝したい。

![]()

中世の面影を色濃く残す街が多い中欧ヨーロッパを旅行しましたので、様子をご紹介いたします。

2016年7月13日、昼頃羽田を立ち、ドイツのフランクフルトへ向かいました。ここで飛行機を乗り換え、チェコのプラハへ。

プラハ着は午後8時ごろでしたが、あいにくの小雨模様でした。

2日目

やはり小雨模様のなか、世界遺産のプラハ城へ。雨だと傘を持つため、カメラが片手操作になり、やりにくいものです。

プラハ城は、ヴルタヴ川西岸の丘にあり、ボヘミア王家の王宮と宗教施設が複合した世界でも最大規模の城です。

聖ヴィート大聖堂は、高さ82メートルの2つの塔を持つゴシック様式の教会。926年に建設が始まり、完成は1929年だったとのこと。

中には、ミュシャのステンドグラスも見られます。

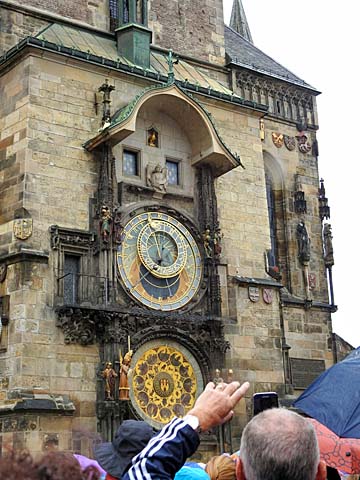

カレル橋は、プラハ城から旧市街広場へ向かうヴルタヴ川にかかる14世紀の橋です。旧市街広場には時計塔を持つ旧市庁舎があり、

この塔からの旧市街の眺めが中世の面影をしのばせます。

夕方からは現地ガイドさんの勧めもあり、予定外のコンサートに出かけました。取ってくれたのが何とVIP席で、一列目。

7人の弦楽器の演奏でしたが、目の前のベースやチェロの音色、指使いまでわかり、感激でした。

|

|

|

| 聖ヴィート大聖堂 | ミュシャのステンドグラス | |

|

|

|

| 王宮 | カレル橋 | |

|

|

|

| 時計塔を持つ旧市庁舎 | 旧市庁舎からの旧市街の眺め |

3日目

天気は回復しましたが、晴天ではありません。プラハからバスで180km南へ行った、南ボヘミアの世界遺産、

チェスキー・クロムロフへ行きました。ここには、13世紀に築城された、チェスキー・クロムロフ城が丘の上にあります。

城内を見学しましたが、一部屋ごとに黒い錠前がついた石造りの部屋で、電気もない時代、照明や暖房には不便したと思います。

城下のヴルタヴ川のほとりには、中世の小さな街並みが広がっていて赤いレンガの屋根が印象的でした。

その後、国境を越えて、オーストリアのザルツブルグへ向かいました。オーストリアの高速道路もアウトバーンと呼ぶことを知りました。

|

|

|

| チェスキー・クロムロフ城 | チェスキー・クロムロフ城から街を眺める | |

|

||

| 街からチェスキー・クロムロフ城を眺める |

4日目

午前中はザルツブルグ市内観光でした。大司教が愛人のために作ったミラベル宮殿に行きました。

建物よりは、きれいな庭園のほうが有名です。サウンド・オブ・ミュージックで、マリアが子供たちとドレミの歌を歌った階段は、

観光客の撮影スポットです。モーツアルトはザルツブルグに生まれており、生家が残っていて、博物館になっています。

モーツアルトの当時の生活ぶり、眺めたであろうウィーンの街を味わえるのは不思議です。

午後は70もの湖がある湖水地方である、ザルツカンマーグート地方に行きました。このあたりは山が迫り、

湖との風景がとてもきれいな場所です。特に、世界で一番美しい湖畔の街といわれるのが、世界遺産でもあるハルシュタットです。

迫りくる崖の下の家々が湖面に映る姿が見事で、旅行に行く前から見所として期待をしていた場所だったのですが、

あいにく天気が悪く、美しい空や山の緑、湖に反射する街の風景までは見ることはできず、残念でした。

|

|

|

| ミラベル宮殿の庭園 | ホーエン・ザルツブルグ城 | |

|

|

|

| モーツアルトの生家 | ハルシュタットの風景 | |

|

|

|

| ハルシュタットの教会 | 湖上遊覧 |

5日目

午前中はザルツカンマーグートからバスでウィーンへ移動しました。

ウィーンでは、名物料理のウィンナーシュニッツェル(ウィーン風カツレツ)を味わいました。

午後からは、ハプスブルク家の夏の離宮である、シェーンブルン宮殿へ。1749年ごろ、女帝マリア・テレジアが完成した建築物で、

彼女はここをとても好んだそうです。装飾を施した大広間、王家の居室など、約1400もの部屋と、広大な庭園があります。

庭園の先ははるかかなたの小高い丘で、非常に奥行きがあります。

現地ガイドさんの話では、今は、一部の部屋は、ウィーン市民のアパートとして貸し出しているそうです。

夜は市立公園のサロンでクラシックコンサートを楽しみました。ヨハンシュトラウスの曲など、日ごろ聞きなれている曲が多く、

生の音色の美しい響きを楽しむことができました。

|

|

|

| ウィンナーシュニッツェル | シェーンブルン宮殿 | |

|

|

|

| シェーンブルン宮殿の広大な庭園 | 市立公園のヨハン・シュトラウスの像 | |

|

||

| シュトラウスコンサートの様子 |

6日目

やっと夏らしい晴天に恵まれました。この日は、一日自由時間でした。朝はベルベデーレ宮殿まで散歩。

朝食後、まず、ホーフブルク(王宮)へ行きました。ここでは、ハプスブルク家最後の皇帝である、

フランツ・ヨーゼフ1世と絶世の美女、皇妃エリザベートの暮らしに触れることができました。

次は、ウィーンの象徴である、シュテファン寺院に行きました。見上げると首が痛くなるような高い塔があり、高さは137mとのことです。

また、ウィーンはスイーツ自慢のカフェが多く、デーメルというカフェでしばし休憩。

午後からは、オペラ座の館内見学ツアーに参加しました。日頃は入れない、オーケストラボックスや、舞台裏も見学しました。

日頃見られない場所の見学も、興味深いものでした。夜は、ウィーン楽友協会ホールで開かれるモーツアルトコンサートを聞きに行きました。

毎年テレビで見ているウィーンフィルのニューイヤーコンサートの会場である、黄金のホールに行くことが旅の楽しみの一つでした。

チケットは事前に日本で80ユーロで購入しました。当日、チケットを受け取ったら、90ユーロの席で、前から5列目で、ラッキー。

演奏は30人のオーケストラで、メンバーはモーツアルトの頃の格好で演奏する楽しいもの。ウィーンでは、音楽を簡単に楽しめる文化があるようです。

黄金のホールはさすが世界有数の音響効果のあるホールということを堪能したコンサートでした。

|

|

|

| ベルベデーレ宮殿 | シュテファン寺院 | |

|

|

|

| ウィーン国立歌劇場 | オペラ座のオーケストラ席から見た客席 | |

|

|

|

| デーメルのザッハー・トルテ | ウィーン楽友協会 | |

|

|

|

| 楽友協会の黄金のホール | モーツアルトコンサートの様子 |

7日目

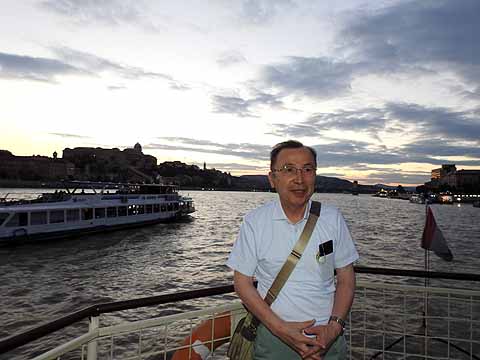

午前中はハンガリーの首都、ブダベストへバスで移動しました。ここはドナウの真珠と呼ばれる美しい街です。

午後は、暑い日差しが照り付ける中、ドナウ川西岸の高台にある、ブダ王宮、マーチャーシュ教会、漁夫の砦といった13世紀ごろの建造物を見ました。

王宮は残念ながら第二次大戦で破壊され、今でも復旧工事がされていました。この日は天気がよく、丘からドナウ川と市街がきれいに見えました。

夕刻からは、ドナウ川クルーズで、ドナウ川から見る美しい夜景を楽しみました。

|

|

|

| 漁夫の砦 | マーチャーシュ教会 | |

|

|

|

| くさり橋を王宮の丘から見た眺め | 王宮の丘からのドナウ川と市街地 | |

|

|

|

| ドナウ川クルーズ | くさり橋の夜景 | |

|

|

|

| 国会議事堂の夜景 | ゲッレールトの丘からの夜景 | |

|

||

| くさり橋の夜景 |

8日目

午前中、市街地を歩いてみました。中央市場、くさり橋などを歩いてみました。くさり橋はドナウ川を渡る有数の橋で、

アーチを持つ石の橋脚、ライオンの像などとても立派な橋です。

チェコ、オーストリア、ハンガリーというハプスブルグ家にゆかりのある地方の世界遺産を見、音楽を味わう旅はここで終え、

午後は東京に向けて旅立ちました。

|

||

| くさり橋 |

![]()