更新 2016年8月6日

(宮古島サイクリング)

沖縄の梅雨が明け、台風1号が中国の方へ行ってしまった頃に、ロードバイクを持って宮古島に行ってきました。

私の母方の祖父母は奄美大島から東京に出てきた明治の人、そんな事情から南の島にはいうに言われぬ郷愁といった様なものが

私にはあって、この様な南の島、平和の島で私の祖父は何を考えていたのだろうと考えると楽しい気分になります。

話す言葉のアクセントも奄美と似通っているところがありますし、また、沖縄の家とお墓は台湾と全く同じですね。

海を挟んだ海洋民族の文化圏と言ったところなのでしょうか。宮古島の周囲はおよそ100km、

東京では今はないほどの蝉の鳴き声を聞きながら、またさとうきび畑をわたる風に吹かれながら一日50kmを走りました。

夏の灼熱の太陽の下の宮古島では、66歳にもなると50km/日ぐらいの走行距離が限度の様です。

青い海と青い空、砂山ビーチの写真を添付いたしました。輪行バックにロードバイクを畳んで旅に出るのは、

安曇野、石垣島、しまなみ海道 についで今回4回目、元気なうちにまだまだ行くぞ、と思っています。

|

(大泉学園でアルバイト)

今年になってから大泉学園に週3回通っています。昨年の3月に会社を退職し1年4か月経ちましたが、

退職後のライフプランに不真面目であった私にはどうにもこうにも毎日の時間が余ってしまい、

何か適当なアルバイトなどはないものか、と思っておりました。そんな時、デイサービスの運転手募集が目に留まり、

申し込みましたら早速採用、その場所は西武線大泉学園なのです。

東大泉を中心にして、新座、西東京市、上石神井、土支田まで、主要な幹線道路から細かな路地まで車を運転し

ご老人の送り迎えをしています。ほとんどの風景に昔の面影はありませんが、白子川の源泉の井頭緑地、庚申塚、四面塔稲荷、など

昔を思い浮かべる名前があります。学園通りには、今はどこも住宅地なのに「住宅前」と言う面白い名前の交差点がありますが、

昔はここから住宅地として土地の造成していったのでしょう。都民自動車教習所と言う懐かしい看板がありました。

教習所があった場所には今はマンションが建っていて看板だけ残っているのですが、

この看板を見たときには高校3年のころアウトローを気取っていた私と仲間数人で、

車の動かし方も分からないのに自動車に乗りに行った事を鮮明な懐かしさで思い出したりしました。

大泉には大きな邸宅が多々あります。半端な大きさではなく送迎の車で門を入り玄関まで横づけするお家にお住いのご老人、

石神井公園のボート池わきの高級マンションにお住いのご老人、等、お金があっても一人で暮らす時間は耐え難いのかな、

などと勝手に考えたり、また粋なおばあちゃんもおりまして「運転手さん、この車は独身の女性ばかりだから気をつけなさいね」

「ハイ(私)」といった会話などもするのです。もう結構ですよと言いたくなるほど車を降りるときに、

何回も頭を下げお礼を言うおばあちゃん、運転手(私)には一瞥もしないご老人(男性が多い)、など、人間様々、年取ると更に様々。

一方、運転手仲間は、私より皆さん年上で今までに、郵便局の配達員をやっていた方、中小企業の元役員さん、ペンキ屋さん、

居酒屋をやっていた方、元スポーツ用品店の経営者、などの経歴の持ち主、この方達と気の合う介護士の女性をまじえて

時々大泉でお酒を飲みます。大泉には日本料理屋さん、お蕎麦屋さん、など大変美味しいお店がありますね。

また大泉北口商店街を歩いていると、夕方になるあたりからと思いますが、音楽が聞こえてきます。

聞こえて来る音楽はJAZZ,ゆったりとした時間が流れています。運転手仲間で酒を飲みながら取り留めのない話が続きます。

いろんな人間模様、もう少しこのアルバイト続けてみようかな、と思っています。

(追記)

以前に読んだ本「司馬遼太郎と藤沢修平(佐高信 著)」の中では司馬遼太郎は‘ぼろくそ’なのですが

そこまで‘ぼろくそ’とは思わないにせよ、今、大切なのは藤沢修平の人へのやさしさと言ったところでしょうか、と思う今日この頃です。

![]()

●個人としてあまり深く考えなくても、行動の方向、目標がほぼ決まるといった所謂「会社(組織)」に属している状態は、

ある意味、楽な面があります。但し、反対意見、新しい提案を行う場合は、周囲の状況、空気なども考えながらの“慎重さ”“計画性”が

余儀なくされるのが普通のことかと思われます。

●以上のような状況から解き放たれる「第二の人生」に関して

自分の私的価値感も含め、現在に至る過程を概略記述してみます。

―――リタイア直後に考えた事―――

・今後は、全て自分で考え、決定し、行動し、その結果に対して全て自分で受け止め、対応することが基本となる。

・会社はリタイアしたが“社会”をリタイアした訳ではない。かなり自由な状況となったが「社会との関わり」「人間交流」は絶対必要条件に近い。

・年月の進行と付随して様々な不都合、不幸、不安なことが進行し身近なものになってくる。時間とも戦いながら何を悟れるか。

―――具体的な動き―――

上記の考えをもとにどう動いたか?

・私の場合、故郷の近くにJターンしたこともあり、知り合いはほとんど無くいろいろな機会を探しての“関わり”“交流づくり”に努めると同時に、

自分の趣味(囲碁)を通じての努力も始めました。

2つの囲碁のサークルに参加し、日々の勉強の効果もあり着実に実力アップにはつながりました。しかしながら、充実感は得られず、

むしろ不安感が増大していく状況となりました。社会と関わり、地域の活性化、改善、それらへの関わり等は、ゼロに近いことに気づいた次第であります。

・何かチャンスは無いかと伺い続けたところ、ある時、Uターン者、Iターン者が集まる機会を市役所がつくってくれました。

これを機会に「柳井を楽しむUJIターン応援の会」と名付けた会の発足に至りました。その後いくつかの紆余曲折はありましたが

現在20数名の会員となり(退会していった人たちも多くいましたが)定例会(1回/月)と、必要に応じ小会を適時開きながら活動しています。

・会の活動内容、方法を紹介しますと、定例会に於いては各自、各活動の状況報告、次の取り組み項目の会への提案や説明、

各種テーマ(ex,ふるさと納税、市の中期計画・・・)に関しての議論(結論については時として市役所への提言)の実施。

各種勉強会(各会員の経験、得意分野を中心に持ち回りで講師役を担当)などであります。

基本的には全て自由で各人がこれをやりたいと思い、定例会で提案し賛同する人がいればグループを作り活動スタートします。

あまり固く考えないでお互いの意見の尊重を基本とし批評、批判は最小限にする。(ほとんどの会員が、外部でいろいろな経験をしてきた人たちですから、

物の見方、考え方も共通点が多く、大きな意見の違いとなることが少ないのが実情です。)

・この会はUJIターン者を中心とし、UJIターン者を応援することが土台にあることから、1回/年必ず開催することがあります。

それは「UJIターン歓迎パーティー」と名打って、会の未加入者を含めての交流会開催であります。コンセプトは「つなぐ・つながる」であります。

本年は海岸の脇で「マテ貝掘り」しながらBBQパーティーを開催しました。50名弱の方々の参加を頂きましたが、

会員は各自で自分の役割を判断し細かい指示をしなくても自主的に動き後片付けを含み整然と終了した時は久々の感動ものでありました。

(会長としては非常に満足でした)写真は準備が出来、皆で“頑張ろう乾杯”をした時の物です。

・個人的には、この会のほかに就労支援事業を推進しているNPO法人の監事としての役割も依頼されスタートしたところです。

「会社(組織)内での生きる」から「社会で生きる」を、少しずつではありますが、体としても実感し、精神的にも充実感を持ってきたこの頃であります。

|

以上

![]()

3年になって理系クラスの6組になった。1年5組の時からの付き合いがある友人が多いのですぐに馴染めそうというのと、

男子だけで女子がいないのが気楽でよいというのが最初の印象だった。幼稚園からずっと高2までクラスにいた女子がいないことに、

「俺たち男だけだぜ」という妙な解放感を感じた。もちろん人並みに女子に関心はあったが。

3年になると、どうしても頭の片隅にあった大学受験が存在感を増してくる。夏休み前に、大学へ進学した一年先輩の話を聞く会があり、

それ以降受験勉強は他人事ではなくなった。とは言え、この受験勉強に関連してほのぼのとした二つの出来事を思い出す。

一つ目は、3~4人で勉強できるスペースを見学に行った時の事。なぜそうなったのか、だれと行ったのかも定かではないが、

有馬君がいたのだけは覚えている。時は夏、場所は飯田橋か四谷かはっきりしないが、その周辺。

国鉄関係のビル(?)の中に図書室のようなものがあり、そこで勉強できるということだったと思う。

見学に行った帰りその近くで昼飯を食べることになり、喫茶店入った。ほかに客もなく、カウンターにいたおじさんも暇そうだった。

そこでどんなきっかけがあってそうなったか覚えていないのだが、僕たちがカウンターの中に入って自分たちのコーヒーを入れたり、

パンを焼いたりすることになった。これが結構楽しかった。そのとき、おじさんが「付け合わせに出すパセリは残って戻ってくることが多い。

そのときは洗って別の客に出す」ということを教えてもらい、その後今日に至るまで外でパセリは食べていない。その図書室には結局行かなかった。

二つ目は、東大文化指導会(文指)の模試に関屋君に誘われて行った時のこと。文指のことも知らなければ、

そもそも東大を受験しようと思っていなかったから(受かるわけがないから)、なんで行ったのかわからないが、

東大というところを見てみたいという単なる好奇心だったような気がする。暑い時で、場所は後で考えると、農学部の教室だったような気がする。

そこで、模試が始まる前に、成績を自宅へ郵送するために封筒に住所、名前と郵便番号を書かされた。

郵便番号はちょっと前に導入されたシステムだが、高校生にはほとんど関係がなく関心もなかった。練馬の自宅の番号がうろ覚えで、

176-01なのか167-01なのかはっきりせず、結局間違った方を書いたのだが、成績は後日届いた。

まあ、思った通りの成績で、届かなくてもよかったのだけれど。とにかく、郵便番号というと東大文指を思い出す。

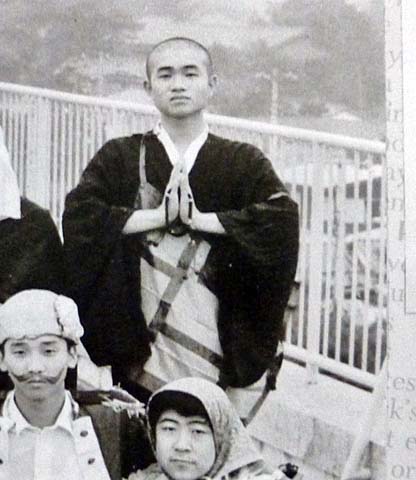

受験勉強に関係はないのだが、3年6組というと常に頭に浮かぶのは卒業アルバムの仮装集合写真。だれの発案か覚えていないが、

この案が出たとき異論はなく、むしろ「それいいね!」といった雰囲気の中で圧倒的支持を得て決まったような気がする。

仮装というと、子どものころの月光仮面やまぼろし探偵が頭に浮かんでもよさそうなものだが、なぜか女装しかないと思った。

3歳年上の従姉に頼んでスカートを貸してもらいはいたところ、妙にスカスカして腰から下が心もとない感じがしたことを覚えている。

その後スカートをはいたことはない。当日は、スカートをはき、開襟シャツの胸のところに2つタオルを丸めて詰めて、

撮影会場である屋上へ向かった。ほかのクラスの人たちが、いろいろな所から覗いて笑ったり、呆れた顔をしているのが今でも目に浮かぶ。

仮装そのものに関しては、みんなそれぞれに楽しんだのだから優劣はないのだけれど、私としては伊賀上君の仮装が一押しである。

このために、頭を丸めて坊主の姿になるなんて、そこまでの思い切りはとても僕にはなかった。

今から5~6年前に仕事で南米へ行くことになり、高校卒業以来40数年ぶりに、パラグアイ在住の伊賀上君とアスンシオンの空港で会うことになった。

「分かるかな?」と心配したのだけれど、アルバムにある「あの顔」を思い浮かべて捜したところすぐに分かり、

10分後には双方が40年の時間を飛び越えて、3年6組当時の話しぶりに戻っていた。たかがアルバム、されどアルバム。青春の残像。

|

|

|

![]()

大泉高校を卒業して、もう48年が過ぎました。

既に退職され、時間的な余裕ができて、それまでは忙しくてできなかったことや、若い頃の自分の夢を実現されている方も多いかと思います。

私も子育てを終え、夫と私の両親を見送り、夫もすでに退職していて、やっと自分のために使える時間を多く持てるようになったところです。

絵を見て歩くのが好きで、よく美術館に出かけています。

そういえば、大泉高校に在籍中も美術部でした。

美術室が部室になっていましたが、その部室で駄弁っていたある時、先輩の一人が自分の好きな画家だと言って、

フェルメールの画集を見せてくれました。その先輩が誰だったか顔はうっすら覚えているのに、名前が思い出せません。

ですが、画集の中の偶然開いたページの絵は、はっきり覚えています。「士官と笑う娘」という題の絵でした。

輝くような女性の笑顔と偶然横を通りがかりこのシーンを窓越しに見たといったような不思議な感覚に、私はすっかり魅入られてしまいました。

それから40数年を経て、この絵の実物をニューヨークのフリック・コレクションで見た時は、感慨深いものがありました。

静かな佇まいと品の良さ、色も思っていたよりずっと落ち着いていてきれいでした。

他にもその頃、私は印象派の絵、特にセザンヌの絵が好きでした。といっても当時、西洋絵画の実物を見る機会は殆ど無くて、

あまり色の良くない印刷物で見るぐらいのものでした。絵についての知識も私はあまり持ち合わせていませんでした。

そんな私に転機が訪れたのは1982年末のことです。

夫が研修生としてイギリスに転勤になり、家族も同行したのです。

居住地は、今では観光地として日本でも知られるようになったチェスターから、車で十数分のタービンという小さな村でした。

子供たちもまだ幼く、のんびりとした田舎の生活で、期間は1年10か月と短かったけれど印象に残る思い出深い滞在でした。

まだインターネットも普及していなくて、得られる情報は限られていました。ですが、新聞雑誌、書籍などを頼りに、観光のついでに、

できる限りのフェルメールやフランス印象派の絵画を見て歩きたいと思っていました。

ロンドンのナショナルギャラリー、ウィーンの美術史美術館、パリのルーブル、とジュ・ド・ポム印象派美術館

(当時はまだオルセー美術館はありませんでした)、そしてアムステルダムのライクスミュージャムなどで、

憧れていた実物を目にすることができました。

見て歩くうちに、自分の好みも分かってきて、同じフェルメールの作品でも、あまり関心を持てないものもありました。

またこの時には、ルーブルにある古典の大作より、光あふれる印象派の絵のほうがずっと面白いと思っていました。

帰国時に立ち寄ったロンドンで、ロイヤルアカデミーの企画展に、フェルメールの「天秤を持つ女」という題の絵が、

ワシントンのナショナルギャラリーから出展されていることが分かりました。

暗い室内で空の天秤を手に、何を計っているのか謎の多い絵ですが、とても気に入っていて、見たい絵の一つでした、

ワシントンの美術館所蔵だったので、あまりに遠く見ることはあきらめていたので、ロンドンで見られたのは、とても幸運だったと思います。

その後日本はますます豊かになり、海外旅行も盛んになって海外の美術館で実物を見ることも夢ではなくなりました。

とは言え、教育費のかかる年代の子供を抱えていた私には、ちょっと絵を見に海外へ、というわけにも行きませんでした

再び実物を見るチャンスが巡ってきたのは、2000年のヨーロッパ・ユニオン誕生後の2003年のことでした。

思いがけず夫がパリ事務所に転勤になったのです。

既に子供達は成人していて、それぞれの生活があるのでついては来ませんでした。

いつも一人で、孤独ではありましたが、寂しいとは思いませんでした。

すでにインターネットが普及していて、日本の家族や友人とも連絡を取り合うことができましたし、

JSTVという日本のテレビ番組も見られ、新聞も朝日新聞衛星版がありました。日本から訪ねてくる人も多く、

食事もオペラ座近くには日本食レストラン街もあります。前回、イギリスに行った時とは隔世の感がありました。

ただ、これはフランス語習得のためには、良い環境ではなかったように思います。

私は凱旋門の傍のフランス語学校に週3回通う傍ら、家事の合間に時間を見つけては地図を片手に

「よしっ、今日はあそこの美術館にいくぞ!」という具合に、沢山あるパリの美術館に出かけました。寂しがっている暇などなかったのです。

パリに引っ越したのは夏でしたが、少し落ち着いたころ、モワンヌ恵美子さんという方が日本人向けに月一回、

ルーブルでコンフェランスをやっていることを聞き、参加させてもらうことにしました。丁度ギリシャの彫刻作品から始まったところでした。

モワンヌさんの話では、ルーブルにある作品は何を描いているかが重要で、それを理解するためには、

ギリシャ神話、キリスト教、西洋史に関する知識が不可欠だということです。

それに引き換え、オルセーの作品は何をではなくどう描くかということが大事なので

知識がなくても分かりやすいということでした。帰国するまでの3年半くらい休まずに通ったおかげで、

ずいぶん色々な知識を得ることができ、ルーブルの作品にも親しみが持てるようになってきました。

住んでいたアパルトマンから歩いて15分ぐらいの所にマルモッタン美術館がありました。

もともとは貴族の狩猟用の館だったそうですが、建物や家具調度も美しく、小さいけれどなかなか充実していて、

私の好きな美術館の一つです。よく出かけました。

前面にはラヌラグ公園が広がっていて、美術館の窓から公園の緑が目に入り、とても気分が休まります。

昨年、新国立美術館でマルモッタン美術館のモネの展覧会をやっていました。

「落日・印象」と題された絵を前に、この絵を再び日本で見られるなんて、と感激しました。

さて、フェルメール!パリにいた3年10か月の間に、フェルメールや印象派の絵を見て歩く美術館巡りの旅を計画しました。

観光のついでに絵を見るではなく、絵を見るのが目的の旅です。

フェルメールに関しては、やはりアムステルダムやハーグ、フランクフルト、ベルリン、ドレスデン、

そして金持ち国のアメリカに良い作品があります。パリ滞在中のクリスマス休暇、夏休みなどを利用して見て歩きました。

中でも、2004年の夏の、パリからドレスデンまで車で3000キロのフェルメール作品鑑賞の旅は、とても印象に残っています。

事前にどこの美術館にどの作品があるか調べて、行程を組んでいたのですが、ちょっとした行き違いがあって、

ドイツのブラウンシュバイクという街を通り過ぎて暫くしてから、「あ、今の街の美術館にフェルメールの作品が一枚あった!

どうする?」ということになったのです。ベルリンで「紳士とワインを飲む女」を見た後でしたし、同じような設定の絵だったので、

今から引き返してみるのも、とは思ったのですが、とにかく見られるチャンスは逃すまいということになり、引き返しました。

でも、結論からすると、とにかく見たという満足感が得られたただけで、絵そのものはベルリンで見た絵のほうが、私は好きでした。

フェルメールなら何でもいいとは思いません。

お気に入りの美術館の一つ、マウリッツハイス美術館で見た「真珠の耳飾りの少女」や「デルフト風景」など、本当に素晴らしいです。

いつも、いい絵には力がある!と思います。強い力で人を引き付けて離さないのです。

数年前に、「真珠の耳飾りの少女」が東京に来ていて、再び見るのを楽しみにしていたのですが、

この絵は有名になり過ぎていたようで、絵の前の人だかりがすごく、立ち止まらないでください状態で、

ゆっくり見ることができず、とても残念でした。

2007年春に帰国してから知ったのですが、小林頼子さんや朽木ゆり子さんなどが、フェルメールに関する本を

2000年頃に相次いで出し、「フェルメール全点踏破」がブームになっているようでした。そのおかげだと思いますが、

見逃していたアイルランドの美術館の「手紙を書く婦人と召使」や、2004年にフェルメール作とみなされた

個人所有の「ヴァージナルの前に座る女」なども、あきらめていたのに、なんと日本の美術館で見ることができました。

おまけに、未だに真贋がはっきりしないもののフェルメールが模写したとされる「聖プラクセディス」も、

昨年から上野の西洋美術館に、新たな持ち主から寄託されて、常設展で見ることができるのです。

色々な幸運に恵まれて、まだ見ていないのはロンドンの王室コレクションの「音楽の稽古」と、

ボストンのイザベラ・スチュアート・がードナー美術館所蔵の「合奏」の2枚だけになりました。

「合奏」は盗難にあったままなので、見ることはかなわないかもしれません。

今の日本では、毎年のようにフェルメールの作品が来ているので、居ながらにして「全点踏破」も夢ではないのかもしれません。

帰国後も私は時々パリに行っていましたが、テロ事件が起きてからは行くのをためらっています。

こういう状態の時には、日本で色々な作品が見られるのはありがたいことです。

この春も「カラバッジョ展」が始まっていますし、これからルノワール展、ポンピドー展、それに最近は日本画も見るので、

若冲展など、よい展覧会が目白押しで、とても楽しみです。

![]()

ビートルズの「When I'm Sixty-Four」を高校の時に聴き、「2001年宇宙の旅」を浪人時代に観て、こんな時代はずっと先、

ひょっとしたら永遠に来ないのでは、くらいに思っていたのに、それは既に過去の物となってしまって、

はや今年は一生のうち最大でも9回しかないゾロ目の6回目の歳となってしまいました。

名のりが遅くなりましたが、3年の時に9組に在籍しておりました、長栄です。高校時代はいたって影の薄い生徒でありまして、

同期会に出席しても、中学・高校と同期であった、あるいは同じ部活(体操部)に属していたりした皆さん

(S屋くん、N川さん、およびT坂くん、A目くん、君たちのことだよ)の記憶にも残っていなかったようなので、

これまでのゾロ目の歳を振り返りながら、改めて自己紹介をさせていただきます。

11才 中野区の小学校。入学した新宿区の小学校は、世帯数の減少に伴い、

もう無くなってしまったけれど、中野の小学校はまだあるようです。

22才 大学生。大学が私のことが好きで、私も大学のことが好きで、この後数年お付き合いが続きます。

大学を卒業してすぐに最初の結婚。

33才 新卒で入った広告代理店。在籍中にバツイチになります。この7年後に、最初の転職。

44才 2度目の広告代理店勤務と、2度目の結婚から4年目(相手は14才年下の初婚で、周りからは犯罪者呼ばわり)。

会社の後輩の披露宴で「結婚って良いものですよ、あまり良いんで、私なんか2度もしてしまいました」という

スピーチが大変ウケました。

55才 2度目の転職後、自営業へ。行く先は、希望か転落か。周りからは「勇気あるね」と言われましたが、

こういうのは蛮勇と言います。遅く生まれた娘はまだ小学生で、時折「可愛いお孫さんですね」と言われておりました。

66才 現在。塾に毛が生えたようなパソコン教室を経営しながら、年金と細々としたアルバイトで、どうやら暮らしております。

幼いころは「パパ大好き!」と言って飛びついてきた娘も、今はスキンシップを取ろうとすると「さわんなよ、

オヤジ!」というほど立派に成長して、1浪の末、今年やっと大学生になる予定です。

さて、これまで転職を数回経験しておりますが、今のパソコン教室は「天職」ではないかと思っています。

何か人に教えることはもともと好きで、それが自分の好きなパソコン関係のことを教えられる仕事であれば、

これを天職と言わずして何をや、と思うし、確かにやっていて非常に楽しく面白い。

最近の傾向として、パソコンやインターネット、スマホなどの知識がないと色々な意味で不便な世の中になりつつあります。

非常に有能な営業マンであった人が、転職しようとした面接先で、ワードやエクセルができないというだけで、

不利な評価をされてしまう。お年寄りが何か買い物をしたくても、ネットでないと買えない、問い合わせをしようと思っても、

連絡先の電話番号は書いてなくて、メールアドレスしかない。「詳しくはWEBで」というTVCMを流されて、

そもそもWEBって何?という人がたくさんいる。

私の教室のキャッチコピーは「たかがパソコン」です。こんな、たかが道具にすぎないもののために、悩み、

不当に扱われている人がいるのは、おかしいというのが私の持論です。そういう人たちを一人でも減らせるように、

やりがいを持って、しかも楽しく、教室を運営しています。

ただ唯一にして最大の問題は、「儲からない」ということです。儲かるようなやり方はきっとあるのだろうけれど、

自分のスタイルではないと思っています。

というわけで、ミュージシャンやお笑い芸人を目指す若者が、それでは食べていけないのでアルバイトをしながら

好きなことも続けていく、という状態にやや近い状況で、日々を送っています。もちろん、妻や娘には、

経済的に厳しい思いをさせてしまっているのは申し訳なく思っていますが、取り敢えず頑張っているのは

ある程度理解してもらい、片目をつぶってもらっています。(と言うか、諦められている、というのが正しいか)

高校時代は友達も少ない自分でしたが、同期会に出席するようになって、名前しか知らなかった人たちと会話ができ、

SNSなどのネットサービスのおかげで、海外組の人たちとも交流ができるようになって、世界が一つ広がったような気がします。

同時に、ゾロ目を迎えることなく、先に逝ってしまった同期生が何人もいるという情報も伝わってきます。私の飲み仲間で、

20代で命を落としてしまった人もいるし、最近では軽井沢のバスの事故では、もちろん知り合いではないですが、

大学の後輩が何人か犠牲になっています。あの御巣鷹山への墜落事故でも、知り合いが一人いました。

自分がまだ元気で、不満や不安がありながらも、とにかく生きているだけでも色々な偶然の賜物なのでは、と感じます。

先に旅立ってしまった仲間たちのためにも、勿論、家族のためにも、まだまだ頑張らねばと自分に言い聞かせて、

自分の尻を叩く毎日です。同期の皆さんと話せる時間は、変に気をはらずに、懐かしくゆったりした気分に浸れる

大切なひとときです。これからもお付き合いのほど、よろしくお願いします。そして当面の目標として、

次のゾロ目までお互い元気に頑張りましょう。

![]()

30代のころより走り始め、トライアスロン、トレイルラン、登山等加わり、未だに走っています。

この4,5年はフランス、シャモニーで夏の一大イベント「ウルトラ・トレイル・モンブラン」というトレイランレースに出ています。

これはモンブラン周囲の1000~2500m位の山を走るレースで、主なコースは3つあります。

世界的にとても人気のあるレースで8カ月も前に申し込み、抽選で当たると出場出来ます。2011年から出て去年3つ目を完走しました。

去年はTDSというコースで119km、制限時間33時間、技術的に一番困難と言われているコースです。

私は2014年も出場して86kmでリタイアして完走していません。

8月27日朝6時、イタリアのクールマイヨールを1500人位の選手が一斉にスタート。モンブランの麓のとても美しい景色の中を走る。

2500mくらいの山を登ったり降りたり。今年もし完走できなくてもこれが最後。こんな美しい所を走ったと思い出にしようと思っていた。

日本人の選手にも時々会い、話をしながら走った。天気も気温も申し分ない。2011年、2012年に完走した他のコースは雨と雪でとても寒い思いをした。

約10km毎に関門兼エイドステーションがあり、水と食事がもらえる。食べ物はフランスパン、チーズ、サラミ、スープ、菓子とどこも同じ。

美味しくはないが、エネルギーのためにフランスパンをスープにつけて無理やり流し込む。

自分でもリュックにパンや菓子類を持参しているので、途中で食べる。ウルトラレースでは足だけでなく胃の丈夫さが重要だ。

夜8時過ぎに暗くなったのでヘッドランプを点けて走る。走ると言っても、登りは歩き、下りは走る。

中間地点66kmで預けておいた荷物から食料を出し、足底にスプレーをして、靴を履き替え再出発。

ちょうど夜中の12時頃、一番の危険ヵ所、ロープを使って垂直に下りる。徹夜のレースは眠くなるので、

2週間前からコーヒー等のカフェイン等を断っている。このときにコーヒーを飲むとよく効く。

この辺から、私の後にぴったりついていた男性と一緒に走る。夜は100m毎にある方向指示のライトを頼りに進む。

しばらくこのライトがない所があり、後ろの男性と相談しながら進んだ。珍しく英語の上手な人だと思ったら後でアメリカ人だと判明。

アメリカ人がこのレースに出ているのは珍しい。朝になったら別れたが、暗い時に道連れがいたのは本当に心強かった。

2014年は夜中に走りながら悪夢を見た。時差ボケで眠れない夜が続いた後のレースだったので、頭がボーっとして、

『今走っているところはショートカットで、完走してもこれは不正である。私の年代(60歳代女子)は二人しかいないので、

完走すれば一位か二位で表彰台に乗れる。不正で表彰台は許しがたきことなり。』と変な妄想にとりつかれた。

86kmのエイドステーションで自分から辞めてしまった。

2015年はレース少し前にフランスに入り、観光を先にして睡眠薬でしっかり睡眠をとり、時差ボケを是正した。

海外のレースは作戦が要る。

翌日もとてもよい天気で、最後の山は昼ごろになったので、登りがとても暑くて疲れた。

各関門を制限時間30分前に通過、最後の関門では日本人が4人も集まったのでゆっくりしすぎてギリギリになってしまった。

最後はシャモニーの町に向かってフラットな林道を走ったり歩いたりしながら進んだ。

突然中心街に入り道の両側にいた人達がすごい声援で迎えてくれたので歩いてはいられない。ゴール前は思いっきり走った。

32時間37分26秒、60歳女子で2位(3人中)、表彰台に乗ることができた。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|