紀行文 その2

更新 2007年2月12日

スイスの食文化 小山恵一郎 2007年2月12日

スイスの食文化は、ドイツ、フランス、イタリア言語圏の影響を色濃く反映したものと思います

私はツアーに参加しましたので、郷土料理に案内してくれました。すべての食事がツアーではなかったのですが、フリーの時には、その土地のレストランのスイス料理を楽しむようにしました

スイスの東側のオーストリア国境に近いハイジの里の昼食は、ソーセージとポテト料理であり、ドイツ文化のものと思います。スイスは国全体が高地であり、農業は、酪農が中心です。チーズは、地方ごとに多彩な種類のチーズが作られ、その料理もさまざまあります。今回のツアーで最も興味深かったのは、スイス中部のグリュイエール村で食べた”ラクレット”です。この村特産のチーズを”ラクレット”というのでしょうね。

スイスの東側のオーストリア国境に近いハイジの里の昼食は、ソーセージとポテト料理であり、ドイツ文化のものと思います。スイスは国全体が高地であり、農業は、酪農が中心です。チーズは、地方ごとに多彩な種類のチーズが作られ、その料理もさまざまあります。今回のツアーで最も興味深かったのは、スイス中部のグリュイエール村で食べた”ラクレット”です。この村特産のチーズを”ラクレット”というのでしょうね。

この料理は、電熱の上火で溶かす独特の機械があり、柔らかめのチーズをゆっくりと溶かし、溶けたチーズをナイフですくって茹でたジャガイモにつけて味わいます。すなわち、チーズそのものの味を味わう素朴な料理です。

スイスのチーズは多様な種類があり、味もさまざまで、必ずしも日本人好みの味とは限らないようです。

チーズ料理といえば、チーズフォンヂュが有名ですが、好みに合うあうチーズでないと、料理を味わうことができませんので、気をつける必要があるようです。

旅も終わりに近づくと、生ものを食べたくなりました。ジュネーブは、フランス文化圏です。ガイドブックを見て、フランス風シーフードを出すというスイスレストラン、”ソルトン”へでかけました。地図を見ながらあたりへ行きましたが、なかなか店が見つかりません。一生懸命探すと、パリの街中を思わせる店構えの店がありました。”Cafe du Centre”。何で、”ソルトン”なのでしょうか。このお店は、ビルの中にあるのですが、道の歩道にテントを出してそこで食事をすることもできます。夏はそのような雰囲気がいいですね。

旅も終わりに近づくと、生ものを食べたくなりました。ジュネーブは、フランス文化圏です。ガイドブックを見て、フランス風シーフードを出すというスイスレストラン、”ソルトン”へでかけました。地図を見ながらあたりへ行きましたが、なかなか店が見つかりません。一生懸命探すと、パリの街中を思わせる店構えの店がありました。”Cafe du Centre”。何で、”ソルトン”なのでしょうか。このお店は、ビルの中にあるのですが、道の歩道にテントを出してそこで食事をすることもできます。夏はそのような雰囲気がいいですね。

生牡蠣と芝エビを食べました。生牡蠣は、イギリスの有名な産地のものを空輸しているそうです。スイスでは、このようなシーフードは、このあたりでないと見つけられないかもしれません。

スイスでは、生野菜を食べることはあまりありませんでした。高地や気候の関係で、葉物の野菜に関する農業はしていないのでしょう。

私はアルコール類はまったくだめですが、スイスには、日本ではなじみがないと思いますが、スイスワインがあります。

味わって見たい方は、スイスで味わったらいかがでしょうか。ちなみに、ション城では、購入することができます。

日本料理は、マッターホルンの麓ツェルマットでマグロの寿司を味わうこともできますし、アイガーの麓のグリンデルワルトのレストランでは、うどんを薦められました。スイス料理に、日本文化の影響もあるのでしょうか?というより、日本人観光客が多いのでしょうね。

その他の料理については、HP”スイス紀行”のなかの、スイス料理をご覧ください

スイス紀行 小山恵一郎 2007年1月1日

2006年の夏休みは、今までとは違って、計画を立てて人より早く夏休みを取りました。

目的は、昔から行ってみたかったスイスアルプスを十分に堪能することです

1.氷河特急

小さなころから鉄道が好きで、今になってもその気持ちは心の奥にあるようです。

小さなころから鉄道が好きで、今になってもその気持ちは心の奥にあるようです。

スイスには、美しいアルプスや牧歌的な村の風景を十分に堪能できる路線がいくつかあります。その最たるものが”氷河特急”です。今回の旅行の目的の一つが氷河特急に乗車することでした。

氷河特急、”GLACIER EXPRESS”は、スイスの優雅な保養地、サンモリッツとマッターホルンの麓の街、ツェルマットを結んでいます。 氷河特急の名前のいわれは、間近にローヌ氷河を見られることです。しかし、これは昔の話となり、今は冬の雪崩による路線閉鎖を避け、通年運行のために長いトンネルが掘られ、鉄道からローヌ氷河を見ることはできなくなりました。

私を乗せた列車は、サンモリッツ(標高1775m)を定刻の11時4分、何のアナウンスもないままするすると

ホームを離れました。すぐに線路脇は緑の牧草地になり、そして山々が近づいてきます。列車は思いもよらぬ15両という長い編成で、アルブラ線へ入ります。ここは山の中を石橋やトンネルのが連続する区間で、ループ条のトンネルを通ったり、とてもダイナミックな動きをし、右や左の窓の景色の移り変わりに目を奪われます。

フィリズールを過ぎると、この鉄道のシンボルマークであるラントヴァッサー橋にかかります。トンネルの暗闇の中、近くにいた販売員のおじさんが、突然大声でわめきだし、私に窓を見るように促しました。私もタイミングを見計らい、スタンバイしていましたので、おじさんがドイツ語?で騒いでいる意味を体で感じました。トンネルを抜け、突然明るくなった場所は、ラントヴァッサー橋の真上でした。風景に浸ることなくカメラのシャッターを切っている最中に、おじさんがまた背中をたたき、後ろを向けと指差します。私は急いでカメラを後方に向け、シャッターを切りました。列車はこの間、

フィリズールを過ぎると、この鉄道のシンボルマークであるラントヴァッサー橋にかかります。トンネルの暗闇の中、近くにいた販売員のおじさんが、突然大声でわめきだし、私に窓を見るように促しました。私もタイミングを見計らい、スタンバイしていましたので、おじさんがドイツ語?で騒いでいる意味を体で感じました。トンネルを抜け、突然明るくなった場所は、ラントヴァッサー橋の真上でした。風景に浸ることなくカメラのシャッターを切っている最中に、おじさんがまた背中をたたき、後ろを向けと指差します。私は急いでカメラを後方に向け、シャッターを切りました。列車はこの間、

スピードを落とすことなく、ラントヴァッサー橋を走りぬきました。列車は2時間ほどで、鉄道の最低地点であるクール(標高600m)に到着しました。

クールで列車は逆向きになります。ここからしばらくは、ライン川の峡谷を川沿いに沿って走ります。北海に注ぐヨーロッパの大河の一つがスイスに端を発することは知りませんでした。川の水の色は白濁したブルーです。これは、この水が氷河に端を発するのかと想像します。あとで、氷河特急のパンフレットを見ると、このあたりは、スイスのグランドキャニオンといわれる地であるようです。パンフレットの写真を見ると、川と反対側は、切り立った灰色の岩がむき出しになっていますが私は残念ながら川側に気をとられ、峡谷の絶壁の記憶はありません。

クールで列車は逆向きになります。ここからしばらくは、ライン川の峡谷を川沿いに沿って走ります。北海に注ぐヨーロッパの大河の一つがスイスに端を発することは知りませんでした。川の水の色は白濁したブルーです。これは、この水が氷河に端を発するのかと想像します。あとで、氷河特急のパンフレットを見ると、このあたりは、スイスのグランドキャニオンといわれる地であるようです。パンフレットの写真を見ると、川と反対側は、切り立った灰色の岩がむき出しになっていますが私は残念ながら川側に気をとられ、峡谷の絶壁の記憶はありません。

さすがのヨーロッパの大河も川幅を次第に細くしてゆきます。列車は牧歌的な村をいくつも通り過ぎながら次第に高度を上げて行きます。遠くの山には、万年雪か氷河の末端を見ることができます。近くの村は、緑色の牧草で覆われています。日本でよく見る、田畑や林はあまり見られません。村の集落には、尖塔を持つ教会が印象的です。しばらく牧歌的な風景に浸っていると、列車はディセンティス(標高1130m)に到着します。

ディセンティスからは、急勾配に対応するため、線路と機関車の間に歯車の助けを借りるアプト式に変わります。ここで機関車をアプト式に付け替えます。再び牧歌的な風景の中を走りますが、遠景に見えていた高い山々が次第に近づき、谷は細くなり、列車は谷の斜面を登り始めます。

ディセンティスからは、急勾配に対応するため、線路と機関車の間に歯車の助けを借りるアプト式に変わります。ここで機関車をアプト式に付け替えます。再び牧歌的な風景の中を走りますが、遠景に見えていた高い山々が次第に近づき、谷は細くなり、列車は谷の斜面を登り始めます。

この鉄道の最高地点である2033mのその名もオーバーアルプ峠へ、何事もなくたどり着きます。この最高地点から、しばらくはオーバーアルプ湖の右岸を走ります。オーバーアルプ湖を越えたあたりは牧場で、牛が草を食んでいます。列車は牛の頭のそばを通り過ぎて行きますが牛は何食わぬ顔をしているようです。このあたりからのアルプスの眺めは、さすがに高地であり、見える氷河の高さが目線とほぼ同じ高さに感じられます。

牧草地の山は、次第に傾斜を急にしてゆきます。列車は、急勾配を下ろうとしているのが、見た目にも体感としてもわかります。やがて、アンデルマットの街を見下ろすようになります。ちょうどスキー場でロープウェイを降りた山から見た景色のようです。鉄道の車窓からこのような景色が見られることは、日本ではちょっと考えられません。ここから列車は、街をめがけて山の斜面を斜滑降を繰り返します。

列車は間もなくアンデルマットに到着しました。私たちはここで下車しました。

列車は間もなくアンデルマットに到着しました。私たちはここで下車しました。

代わりに、たくさんの観光客が、ツェルマットへ向うために乗車しました。

私たちはその後、今では列車からは見られなくなったローヌ氷河を見るためにバスに乗り換えました

氷河特急は、世界一遅い特急といわれますが、周りの景色がめまぐるしく変わる様を見ていると

氷河特急は、世界一遅い特急といわれますが、周りの景色がめまぐるしく変わる様を見ていると

列車に乗っていた5時間はあっという間に過ぎてしまいました。

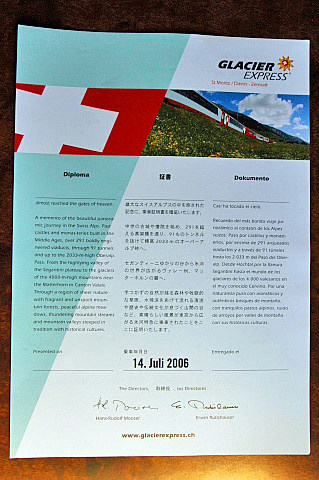

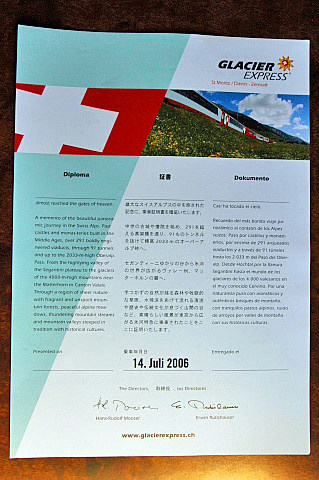

氷河特急に乗ると、写真のような記念乗車証がもらえます。さすが観光客を大事にするお国柄です。

2.スイスアルプス

(1)マッターホルン

マッターホルンを見に行く早朝、日の出とともに起きました。ホテルの外へ出ると、マッターホルンの山頂が朝日で次第に赤くなって来ました。今日一日がすばらしい天気であることを象徴しているようでした。

マッターホルンを見に行く早朝、日の出とともに起きました。ホテルの外へ出ると、マッターホルンの山頂が朝日で次第に赤くなって来ました。今日一日がすばらしい天気であることを象徴しているようでした。

ツェルマットからゴルナーグラードへ向う登山電車の駅は、たくさんの人であふれていました。登山電車は、40分ぐらいかけてゴルナーグラート展望台へ向います。展望台は、3130mの高さがあります。幸いなことにほとんど快晴に恵まれ、360度の展望に恵まれました。マッターホルン、モンテローザ、ブライトホルン、リスカムといった、4000mを越すアルプスの雄姿を目の当たりに堪能することができました。

ツェルマットからゴルナーグラードへ向う登山電車の駅は、たくさんの人であふれていました。登山電車は、40分ぐらいかけてゴルナーグラート展望台へ向います。展望台は、3130mの高さがあります。幸いなことにほとんど快晴に恵まれ、360度の展望に恵まれました。マッターホルン、モンテローザ、ブライトホルン、リスカムといった、4000mを越すアルプスの雄姿を目の当たりに堪能することができました。

登山電車に一駅のり、ローデンボーデンで降ります。降り立ったところから、ハイキングをしました。やがて小さなリッフェル湖に着きました。幸い、マッターホルンにも、まだ雲がかからず、名物の”逆さマッターホルン”を湖面に見ることができました。”逆さマッターホルン”は、晴天だけではなく、風も吹いていないことが見るための気象の条件になりますので、私たちは穏やかな晴天に恵まれたのでしょう。この後は、マッターホルンを眺めながら、高山植物の咲くなだらかな山道を一時間ほどハイキングを楽しみました。

登山電車に一駅のり、ローデンボーデンで降ります。降り立ったところから、ハイキングをしました。やがて小さなリッフェル湖に着きました。幸い、マッターホルンにも、まだ雲がかからず、名物の”逆さマッターホルン”を湖面に見ることができました。”逆さマッターホルン”は、晴天だけではなく、風も吹いていないことが見るための気象の条件になりますので、私たちは穏やかな晴天に恵まれたのでしょう。この後は、マッターホルンを眺めながら、高山植物の咲くなだらかな山道を一時間ほどハイキングを楽しみました。

昼食もそこそこにし、一度ツェルマットに戻り、スネガ展望台を経由して、リフトとロープウェイを乗り継ぎ、ロートホルン展望台へ行きました。さすがに午後になると雲が出ますが、ツェルマット周辺には、マッターホルンなどのアルプスの山々を間近に味わえる展望台がメジロ押しです。ロートホルン展望台から、ロープウェイで下るときに気づいたのですが、パラマウント映画の最初に出てくる山は、マッターホルンではないかとふと思いました。

(2)ベルナーオーバーラント三山

スイスの中心にある高地、ベルナーオーバーラントのアルプスは、アイガー、ユングフラウ、メンヒの三山です。朝、山ろくのグリンデルワルトのホテルを出て、30分かけて4人乗りのゴンドラに乗り、きょうのハイキングの起点である、メンリッヘンに向いました。ゴンドラには、きょうのハイキングの女性ガイド(20代?)と乗り合わせました。話を聞いてみると、結婚してグリンデルワルトに住み、ガイドなどの仕事をしているそうです。

スイスの中心にある高地、ベルナーオーバーラントのアルプスは、アイガー、ユングフラウ、メンヒの三山です。朝、山ろくのグリンデルワルトのホテルを出て、30分かけて4人乗りのゴンドラに乗り、きょうのハイキングの起点である、メンリッヘンに向いました。ゴンドラには、きょうのハイキングの女性ガイド(20代?)と乗り合わせました。話を聞いてみると、結婚してグリンデルワルトに住み、ガイドなどの仕事をしているそうです。

メンリッヘンは標高2239mの草に覆われた小高い山といった感じで、ベルナーオーバーラントの三山を正面に眺めることができます。また、眼下の深い谷に、シュタウプバッハの滝を見下ろすこともできます。

この日も晴天に恵まれました。ハイキングは、三山の麓のクライネシャイデック駅を目指します。2時間ほどの緩やかなくだりの山道を土の軟らかな感触を感じながら歩きました。このハイキングコースは、この時期、高山植物が咲き乱れています。小さくて可憐で綺麗な多様な高山植物にあふれています。名前は知らなくとも、綺麗な高山植物を見ながらハイキングをすることが如何に楽しいかを味わうことができました。ゴンドラに乗り合わせたガイドさんは、高山植物の名前を丁寧に教えてくれました。できるだけメモをとったのですが、日本へ帰り、写真を整理してみると、記憶が薄れており、写真と名前が一致しているのか、いささか不安です。

昼食をとり、クライネシャイデック駅から、トップオブヨーロッパといわれる、ユングフラウヨッホ駅(標高3454m)へ登山電車で向いました。

昼食をとり、クライネシャイデック駅から、トップオブヨーロッパといわれる、ユングフラウヨッホ駅(標高3454m)へ登山電車で向いました。

駅で降りるときに、なんと大事なカメラを電車の床に落としてしまいました。カメラは動作しなくなり、落胆する気持ちのなかで、スフィンクス展望台の観光をしました。幸い、カメラはホテルへ帰ってから復活したのですが、写真撮影が旅行の一つのテーマであったので、重要な撮影ポイントの一つであるスフィンクス展望台が抜けてしまったのは残念なことです

(3)モンブラン

モンブランは標高4807mと、ヨーロッパ第一の標高を誇る山です。モンブランを見るために、スイスから一端フランスのシャモニーに行きました。峠を越えると天気が悪く、雨模様となりました。

モンブランは標高4807mと、ヨーロッパ第一の標高を誇る山です。モンブランを見るために、スイスから一端フランスのシャモニーに行きました。峠を越えると天気が悪く、雨模様となりました。

翌日は、なんとまた、ピーカンの晴天に恵まれました。モンブランを間近に見るために、エギーユ・デュ・ミディ展望台(3842m)へ、急上昇するロープウェイ2台を載りついてゆきます。あっという間に何と富士山山頂より高いところに連れて行かれるのですから、ヨーロッパの観光は

スケールとか効率性が、日本とは異なっているようです。

着いたエギーユ・デュ・ミディ展望台は、恐ろしく高いところにあるという感じです。

ここから見たモンブランは、深い紺碧の空に、手に届くようなところにその名のとおり真っ白な姿をしていました。山容は、ケーキの”モンブラン”というよりは和菓子の”三笠山”のように円いなだらかな山に見えます。その山腹にいくつかの黒いゴマ粒のようなものが見て取れました。カメラのズームを最大の400mmにすると、それは何と登山のパーティでした。展望台の反対側には、延々と続くアルプスの山並みの遠くに、今回の旅行で最初に眺めたマッターホルンがありました。

ここから見たモンブランは、深い紺碧の空に、手に届くようなところにその名のとおり真っ白な姿をしていました。山容は、ケーキの”モンブラン”というよりは和菓子の”三笠山”のように円いなだらかな山に見えます。その山腹にいくつかの黒いゴマ粒のようなものが見て取れました。カメラのズームを最大の400mmにすると、それは何と登山のパーティでした。展望台の反対側には、延々と続くアルプスの山並みの遠くに、今回の旅行で最初に眺めたマッターホルンがありました。

スイスアルプスの山々は、雄大な姿とともに、岸壁の直下から広がる緑の草地とのコントラストが日本では見られない景色であり、とても心を和ませてくれる気がします。また、お花畑のハイキングもとても心地が良いものでした。機会があればまた行きたいと思います

スイス紀行の写真は、別途個人的なHP「スイス紀行」としてまとめましたので、そちらもご覧ください。

大泉20期モンブラン登山隊敗退記 比地原 正明 2006年11月23日

同期の佐藤博氏と恵比寿のビアホールで飲んだのは2005年の5月の事だ。彼とは時々いっしょに山に入っており、8月に前穂高岳から西穂高岳へ縦走しようということになった。そして、そろそろヨーロッパアルプスの最高峰であるモンブラン(4810m)に登る計画を進めようということで別れた。その後、西穂高岳の縦走も成功し、モンブランの計画もだんだん煮詰まってきた。2006年の8月12日に成田を出発し、シャモニに入るという日程で、メンバーは比地原正明、佐藤博、関野正子(旧姓)の大泉高校同期の3名に決まった。大泉20期モンブラン登山隊の結成である。

同期の佐藤博氏と恵比寿のビアホールで飲んだのは2005年の5月の事だ。彼とは時々いっしょに山に入っており、8月に前穂高岳から西穂高岳へ縦走しようということになった。そして、そろそろヨーロッパアルプスの最高峰であるモンブラン(4810m)に登る計画を進めようということで別れた。その後、西穂高岳の縦走も成功し、モンブランの計画もだんだん煮詰まってきた。2006年の8月12日に成田を出発し、シャモニに入るという日程で、メンバーは比地原正明、佐藤博、関野正子(旧姓)の大泉高校同期の3名に決まった。大泉20期モンブラン登山隊の結成である。

1月と4月に八ヶ岳で雪山トレーニング、5月と6月に丹沢でのトレーニング、6月と7月に富士山での高所順化トレーニングと合同のトレーニング山行を6回実施した。7月の富士山では山頂に宿泊し高度への対応を確認した。また、それぞれ個別にトレーニングを重ね、順調に8月12日に成田を飛び立った。

シャモニには夜の11時ごろに到着したが、ヨーロッパ全体が寒気につつまれ、あいにくの雨降りで夏とは思えないほど寒い。13日も朝から雨で、雨の弱まった午後に標高2千メートルほどのプランプラまでロープウエイで上がり、足慣らしにブレバンのコルを目指した。標高2千メートル以上は雨が雪に変わり、降雪の中の登山になった。また、14日はガイドとエギュイーユ・デュ・ミディーの近くで高度順応を兼ねた訓練をする計画だったが強い風雪のため中止になり、一日休養した。

15日は天気も好転し、計画通りガイドとモンブランへ向けて出発した。車とロープウエイと鉄道を乗り継いで標高2372mのニ・デーグル駅に到着した。標高3817mのグーテ小屋まではちょうど富士山の5合目から頂上までの標高である。やはり雪が多く、テート・ルース小屋のかなり下からアイゼンをつけ、岩稜を登った。クーロアールの手前でガイドとロープを組んで登る。難所のクーロアールは雪のおかげで落石の心配も無く通過したが、時折強風が吹き、グーテ小屋までの雪のミックスした急峻な岩稜を登るのにとても手こずった。

15日は天気も好転し、計画通りガイドとモンブランへ向けて出発した。車とロープウエイと鉄道を乗り継いで標高2372mのニ・デーグル駅に到着した。標高3817mのグーテ小屋まではちょうど富士山の5合目から頂上までの標高である。やはり雪が多く、テート・ルース小屋のかなり下からアイゼンをつけ、岩稜を登った。クーロアールの手前でガイドとロープを組んで登る。難所のクーロアールは雪のおかげで落石の心配も無く通過したが、時折強風が吹き、グーテ小屋までの雪のミックスした急峻な岩稜を登るのにとても手こずった。

16日は午前2時に起床して出発する計画だったが、昨夜から降り続いた雪が深く風雪もおさまらないので登頂は断念することにした。明るくなってから下山を始めたが、まだ誰も下っておらずガイドとロープを組んでトップで下る。吹き溜まりでは腰までもぐり、急な所では足元の雪がサーッと千メートル近い斜面を滑り落ちてゆく。やっとたどり着いたクーロアール付近の雪も不安定で、案の定、我々が通過した直後に雪崩が発生した。ともかく優秀なガイドのおかげで無事下山でき、シャモニに戻ることができた。

17日はラックブランへ、18日はモンタンベールへトレッキングを楽しんだ。また、18日は久々の快晴でエギュイーユ・デュ・ミディーから思う存分モンブランを眺めることができた。モンブランの登頂は宿題となってしまったが、またいつか挑戦する日を夢に描いて、大泉20期モンブラン登山隊の3人は元気に帰国した。

詳しくは、HP「風と歩く会」のモンブランとシャモニのトレッキングをご覧ください。

添付写真

上 グーテ小屋からの岩稜の下り

下 エギュイーユ・デュ・ミディーから望むモンブラン

スイスの東側のオーストリア国境に近いハイジの里の昼食は、ソーセージとポテト料理であり、ドイツ文化のものと思います。スイスは国全体が高地であり、農業は、酪農が中心です。チーズは、地方ごとに多彩な種類のチーズが作られ、その料理もさまざまあります。今回のツアーで最も興味深かったのは、スイス中部のグリュイエール村で食べた”ラクレット”です。この村特産のチーズを”ラクレット”というのでしょうね。

スイスの東側のオーストリア国境に近いハイジの里の昼食は、ソーセージとポテト料理であり、ドイツ文化のものと思います。スイスは国全体が高地であり、農業は、酪農が中心です。チーズは、地方ごとに多彩な種類のチーズが作られ、その料理もさまざまあります。今回のツアーで最も興味深かったのは、スイス中部のグリュイエール村で食べた”ラクレット”です。この村特産のチーズを”ラクレット”というのでしょうね。 旅も終わりに近づくと、生ものを食べたくなりました。ジュネーブは、フランス文化圏です。ガイドブックを見て、フランス風シーフードを出すというスイスレストラン、”ソルトン”へでかけました。地図を見ながらあたりへ行きましたが、なかなか店が見つかりません。一生懸命探すと、パリの街中を思わせる店構えの店がありました。”Cafe du Centre”。何で、”ソルトン”なのでしょうか。このお店は、ビルの中にあるのですが、道の歩道にテントを出してそこで食事をすることもできます。夏はそのような雰囲気がいいですね。

旅も終わりに近づくと、生ものを食べたくなりました。ジュネーブは、フランス文化圏です。ガイドブックを見て、フランス風シーフードを出すというスイスレストラン、”ソルトン”へでかけました。地図を見ながらあたりへ行きましたが、なかなか店が見つかりません。一生懸命探すと、パリの街中を思わせる店構えの店がありました。”Cafe du Centre”。何で、”ソルトン”なのでしょうか。このお店は、ビルの中にあるのですが、道の歩道にテントを出してそこで食事をすることもできます。夏はそのような雰囲気がいいですね。 小さなころから鉄道が好きで、今になってもその気持ちは心の奥にあるようです。

小さなころから鉄道が好きで、今になってもその気持ちは心の奥にあるようです。 フィリズールを過ぎると、この鉄道のシンボルマークであるラントヴァッサー橋にかかります。トンネルの暗闇の中、近くにいた販売員のおじさんが、突然大声でわめきだし、私に窓を見るように促しました。私もタイミングを見計らい、スタンバイしていましたので、おじさんがドイツ語?で騒いでいる意味を体で感じました。トンネルを抜け、突然明るくなった場所は、ラントヴァッサー橋の真上でした。風景に浸ることなくカメラのシャッターを切っている最中に、おじさんがまた背中をたたき、後ろを向けと指差します。私は急いでカメラを後方に向け、シャッターを切りました。列車はこの間、

フィリズールを過ぎると、この鉄道のシンボルマークであるラントヴァッサー橋にかかります。トンネルの暗闇の中、近くにいた販売員のおじさんが、突然大声でわめきだし、私に窓を見るように促しました。私もタイミングを見計らい、スタンバイしていましたので、おじさんがドイツ語?で騒いでいる意味を体で感じました。トンネルを抜け、突然明るくなった場所は、ラントヴァッサー橋の真上でした。風景に浸ることなくカメラのシャッターを切っている最中に、おじさんがまた背中をたたき、後ろを向けと指差します。私は急いでカメラを後方に向け、シャッターを切りました。列車はこの間、 クールで列車は逆向きになります。ここからしばらくは、ライン川の峡谷を川沿いに沿って走ります。北海に注ぐヨーロッパの大河の一つがスイスに端を発することは知りませんでした。川の水の色は白濁したブルーです。これは、この水が氷河に端を発するのかと想像します。あとで、氷河特急のパンフレットを見ると、このあたりは、スイスのグランドキャニオンといわれる地であるようです。パンフレットの写真を見ると、川と反対側は、切り立った灰色の岩がむき出しになっていますが私は残念ながら川側に気をとられ、峡谷の絶壁の記憶はありません。

クールで列車は逆向きになります。ここからしばらくは、ライン川の峡谷を川沿いに沿って走ります。北海に注ぐヨーロッパの大河の一つがスイスに端を発することは知りませんでした。川の水の色は白濁したブルーです。これは、この水が氷河に端を発するのかと想像します。あとで、氷河特急のパンフレットを見ると、このあたりは、スイスのグランドキャニオンといわれる地であるようです。パンフレットの写真を見ると、川と反対側は、切り立った灰色の岩がむき出しになっていますが私は残念ながら川側に気をとられ、峡谷の絶壁の記憶はありません。 ディセンティスからは、急勾配に対応するため、線路と機関車の間に歯車の助けを借りるアプト式に変わります。ここで機関車をアプト式に付け替えます。再び牧歌的な風景の中を走りますが、遠景に見えていた高い山々が次第に近づき、谷は細くなり、列車は谷の斜面を登り始めます。

ディセンティスからは、急勾配に対応するため、線路と機関車の間に歯車の助けを借りるアプト式に変わります。ここで機関車をアプト式に付け替えます。再び牧歌的な風景の中を走りますが、遠景に見えていた高い山々が次第に近づき、谷は細くなり、列車は谷の斜面を登り始めます。 列車は間もなくアンデルマットに到着しました。私たちはここで下車しました。

列車は間もなくアンデルマットに到着しました。私たちはここで下車しました。 氷河特急は、世界一遅い特急といわれますが、周りの景色がめまぐるしく変わる様を見ていると

氷河特急は、世界一遅い特急といわれますが、周りの景色がめまぐるしく変わる様を見ていると スイスの中心にある高地、ベルナーオーバーラントのアルプスは、アイガー、ユングフラウ、メンヒの三山です。朝、山ろくのグリンデルワルトのホテルを出て、30分かけて4人乗りのゴンドラに乗り、きょうのハイキングの起点である、メンリッヘンに向いました。ゴンドラには、きょうのハイキングの女性ガイド(20代?)と乗り合わせました。話を聞いてみると、結婚してグリンデルワルトに住み、ガイドなどの仕事をしているそうです。

スイスの中心にある高地、ベルナーオーバーラントのアルプスは、アイガー、ユングフラウ、メンヒの三山です。朝、山ろくのグリンデルワルトのホテルを出て、30分かけて4人乗りのゴンドラに乗り、きょうのハイキングの起点である、メンリッヘンに向いました。ゴンドラには、きょうのハイキングの女性ガイド(20代?)と乗り合わせました。話を聞いてみると、結婚してグリンデルワルトに住み、ガイドなどの仕事をしているそうです。 昼食をとり、クライネシャイデック駅から、トップオブヨーロッパといわれる、ユングフラウヨッホ駅(標高3454m)へ登山電車で向いました。

昼食をとり、クライネシャイデック駅から、トップオブヨーロッパといわれる、ユングフラウヨッホ駅(標高3454m)へ登山電車で向いました。 モンブランは標高4807mと、ヨーロッパ第一の標高を誇る山です。モンブランを見るために、スイスから一端フランスのシャモニーに行きました。峠を越えると天気が悪く、雨模様となりました。

モンブランは標高4807mと、ヨーロッパ第一の標高を誇る山です。モンブランを見るために、スイスから一端フランスのシャモニーに行きました。峠を越えると天気が悪く、雨模様となりました。 ここから見たモンブランは、深い紺碧の空に、手に届くようなところにその名のとおり真っ白な姿をしていました。山容は、ケーキの”モンブラン”というよりは和菓子の”三笠山”のように円いなだらかな山に見えます。その山腹にいくつかの黒いゴマ粒のようなものが見て取れました。カメラのズームを最大の400mmにすると、それは何と登山のパーティでした。展望台の反対側には、延々と続くアルプスの山並みの遠くに、今回の旅行で最初に眺めたマッターホルンがありました。

ここから見たモンブランは、深い紺碧の空に、手に届くようなところにその名のとおり真っ白な姿をしていました。山容は、ケーキの”モンブラン”というよりは和菓子の”三笠山”のように円いなだらかな山に見えます。その山腹にいくつかの黒いゴマ粒のようなものが見て取れました。カメラのズームを最大の400mmにすると、それは何と登山のパーティでした。展望台の反対側には、延々と続くアルプスの山並みの遠くに、今回の旅行で最初に眺めたマッターホルンがありました。 同期の佐藤博氏と恵比寿のビアホールで飲んだのは2005年の5月の事だ。彼とは時々いっしょに山に入っており、8月に前穂高岳から西穂高岳へ縦走しようということになった。そして、そろそろヨーロッパアルプスの最高峰であるモンブラン(4810m)に登る計画を進めようということで別れた。その後、西穂高岳の縦走も成功し、モンブランの計画もだんだん煮詰まってきた。2006年の8月12日に成田を出発し、シャモニに入るという日程で、メンバーは比地原正明、佐藤博、関野正子(旧姓)の大泉高校同期の3名に決まった。大泉20期モンブラン登山隊の結成である。

同期の佐藤博氏と恵比寿のビアホールで飲んだのは2005年の5月の事だ。彼とは時々いっしょに山に入っており、8月に前穂高岳から西穂高岳へ縦走しようということになった。そして、そろそろヨーロッパアルプスの最高峰であるモンブラン(4810m)に登る計画を進めようということで別れた。その後、西穂高岳の縦走も成功し、モンブランの計画もだんだん煮詰まってきた。2006年の8月12日に成田を出発し、シャモニに入るという日程で、メンバーは比地原正明、佐藤博、関野正子(旧姓)の大泉高校同期の3名に決まった。大泉20期モンブラン登山隊の結成である。 15日は天気も好転し、計画通りガイドとモンブランへ向けて出発した。車とロープウエイと鉄道を乗り継いで標高2372mのニ・デーグル駅に到着した。標高3817mのグーテ小屋まではちょうど富士山の5合目から頂上までの標高である。やはり雪が多く、テート・ルース小屋のかなり下からアイゼンをつけ、岩稜を登った。クーロアールの手前でガイドとロープを組んで登る。難所のクーロアールは雪のおかげで落石の心配も無く通過したが、時折強風が吹き、グーテ小屋までの雪のミックスした急峻な岩稜を登るのにとても手こずった。

15日は天気も好転し、計画通りガイドとモンブランへ向けて出発した。車とロープウエイと鉄道を乗り継いで標高2372mのニ・デーグル駅に到着した。標高3817mのグーテ小屋まではちょうど富士山の5合目から頂上までの標高である。やはり雪が多く、テート・ルース小屋のかなり下からアイゼンをつけ、岩稜を登った。クーロアールの手前でガイドとロープを組んで登る。難所のクーロアールは雪のおかげで落石の心配も無く通過したが、時折強風が吹き、グーテ小屋までの雪のミックスした急峻な岩稜を登るのにとても手こずった。