更新 2010年7月18日

10代に読んだ”赤毛のアン”の地を一度は訪ねてみたくて、ゴールデンウィークの長期休日を使って行って来ました。

84歳の母との旅行で健康面で少し不安はありましたが、ツア―作成中に細かく母の介助に目、手が届くように配慮しました。

特に空港内が難問で、若い人ならなんでもない乗り換えはかなりの距離を歩かなければなりません。

成田- トロント― モントリオ―ル- シャーロットタウン(プリンスエドワ―ド島)

トロントで入国審査が有り一度荷物を取って、国内線に預け直さなくてはなりません。

シャ―ロットタウンについたのは日付けが変わる頃でした。

これらを私一人ではとうて無理と思い、車椅子の手配、搭乗口への誘導もすべて航空会社にお願いしました。

おかげで、長蛇の列に並ぶ事無くクル―の検査出入り口からスム―ズに行けて乗り変えが出来ました。

さすが先進国です。バリアフリ―が徹底されています。日本も見習うべきですね。

”赤毛のアン”は皆さんご存知でしょうが、年代によって興味を持ったきっかけが違う事に現地の日本人観光客(20〜30歳)

によって知りました。映画やアニメ、まんがと本から是非にと長年思いを募らせていた私にとって驚きでした。

最近の若い人は本を読まないのですね。少し悲しくなりました。

作者モンゴメリ―について

ル―シ―、モ―ド、モンゴメリー(1874年11月30日)にカナダ東部プリンスエドワ―ド島のクリフトンで生まれた。(NO1)

モンゴメリ―が21ヶ月のとき、母が結核で亡くなると、父はカナダ西部へ移住したため、モンゴメリ―はキャンベデッシュ

に住む母方の祖父母に厳しく育てられた。(NO2)

キャンベデッシュで中等教育を終えたモンゴメリ―は、シャ―ロットタウンのプリンス、オブ、ウェ―ルズ、カレッジへ進学した。1894年に一級教員の資格を取得したのちハリフォックスのダルハウジ―大学で文学を学んだ。

島にあるさまざまな学校で教師を務めたあと、1898年に祖父を亡くし、未亡人となった祖母と暮らすためにキャベンデシュ

に戻った。祖母は郵便局(NO3)をしていたので、その手伝いをしながら短編小説を書いていた。

1908年最初の長編小説(赤毛のアン)を出版し、世界的ベストセラ―となる大成功を収める。

教会牧師と婚約していたが祖母の没後に結婚をし、住まいをオンタリオ州に移した。

モンゴメリ―は11冊の本をリ―スクデ―ルの牧師館<今は博物館(NO4)になっている>で書いた。

一家はオンタリオ州のハルトンヒルズに移住し1935年トロントへ移った。

この地でモンゴメリ―は亡くなったが彼女の遺言どおり、グリ―ンゲイブルズの教会の葬儀の後、キャンベデッシュの墓地(NO5)に葬られた。

|

|

|

| NO1 モンゴメリ―の生家 | NO2 キャンベデッシュの風景 | |

|

|

|

| NO3 祖母の郵便局(今でも使われています。) | NO4 モンゴメリ―ミュ―ジアム | |

|

||

| NO5 モンゴメリ―の墓地 |

母との海外旅行

昨年の香港旅行の反省と問題点を解決した上で今回の旅行を計画しました。

JTBのツア―と言いながら現地の案内のみで、フリ―観光です。

万全にしたつもりでしたが、やはり行ってみないと、町並みなど分からない事だらけでした。

ホテルももっと市内の中央にしておけば良かった、とかいろいろありました。

北米の東海岸までほぼ一日飛行機に乗っていて大丈夫かと、少し心配になりながらも

母は気楽なもので、結構楽しんでいたようです。

来年はオ―ストラリアに行きたい等といっています。

人形を作ったり、ロブスタ―に満足したり、親子と言うより友人と旅をしているようでした。

一眼レフのカメラを持つ母に撮り方の指導を受けてしまいました。

風景の切り取り方は「ウマイ」と尊敬してしまいます。

|

|

|

| アンの家(映画で使用された) | アンとマシュウが家に行くのに乗った馬車 | |

|

|

|

| アンの部屋 | おばけの小路 | |

|

|

|

| 大きなロブスタ―(お腹一杯) | 以前は使用していた駅舎(ケンジントン駅) | |

|

|

|

| 人形作り | アンのミュ-ジカル(シ―ズン中はこれだけを見に来るそうです。) | |

|

|

|

| 町中にて | コンフェデションブリッジ(今まで世界一長い橋でしたが中国に抜かれた) | |

|

|

|

| 60歳と80歳のアン | シ―フ―ドの美味しくて安いお店 | |

![]()

梅雨真っ最中の7月4〜5日、出羽三山に行ってきました。

曇り空ながらも傘を差さなくて良いことを喜びながら,東北新幹線に。

少し晴れ間が出てきたかと空を気にしながら、福島駅で降りてバスで蔵王に。

バスガイドさんのお釜がみられる確率は3割という説明にドキドキしていましたが、お釜に近くなる頃には,青空も見える程に。

駐車場から柵内のコマクサを眺めながら歩いて行くと、碧緑色の水面が見えてきました。

冬の蔵王には来たけれど、夏は初めて。写真ではおなじみの景色ですが、さすが雄大です。

碧緑色のお釜の右側は、安達太良山でも見たような硫黄の吹き出た灰白色の谷。

お釜を目の当たりにみて、満足した私たちを乗せて,バスは湯殿山に。

途中ガイドさんが出羽三山の説明をしてくれます。

現在では羽黒山、月山、湯殿山を出羽三山と呼びますが、羽黒山、月山、鳥海山だった時もあったとのこと。

湯殿山は、即身仏でも有名で、荒行により体内の脂肪分を取り生前に漆を飲んで内蔵が腐らないようにしたのだとか。

右側に見えてきた川を堰き止めて出来た寒河江湖では、正時に噴水が上がるとのこと。

「あのトンネルを抜けたところでみられるのですが、間に合うか・・・」とガイドさん。

でも、工事中で普段でものろのろ運転になりがちなところに、高速道路無料化実験初の日曜日が重なり、大渋滞のど真ん中に。

やっとの事でトンネルを抜けた時は4時をちょっと過ぎたところで、振り返ってみると噴水が上がり始めたところでしたが、歓声を上げるほどの高さではないので、ガイドさんはちょっぴり残念そう。

その後も渋滞は解消せず、湯殿山に着いても拝観終了では,と心配していたら、バス会社から便宜を図ってもらえたとのことで、私たちツアー一行だけの貸し切り状態。

仙人沢参篭所で専用のバスに乗り替え、降りたところからは撮影禁止。

石段を登り少し沢に降りて行くと、湯殿山神社に。

入り口で裸足になり、お祓いを受け、もらった人形(ひとがた)で自分の穢れを移して流します。

「語られぬ湯殿にぬらす袂かな」の芭蕉の句にあるように、ご神体に関して語ってはいけないとのこと。

でも、本当に雨が降っていなくて良かった。こんな所で傘をさしていたら,滑って転びそう。

2日目、昨日並みの渋滞を心配して7時45分出発。

平日とあって、渋滞はなかったものの、山形自動車道にのったあたりから小雨がぽつりぽつり。

おまけに運転席付近から、ピー、ピーと変な音が。

心配になった運転手さんが高速を降り庄内映画村に続く田んぼの真ん中でバスを止め、携帯電話で会社と連絡。

どうやら、ブレーキオイルが足りない模様。

私たちが羽黒山観光をしている間にブレーキオイルを入れるとのことで、当初月山に行く予定を変更してまず羽黒山へ。

真っ直ぐに伸びた杉林の中の石段を下りて行くと、明治時代の廃仏毀釈で仏教関係ではこれだけ残ったというブナ材の五重塔が見えてきました。

小雨の中、ちょっと古ぼけ鄙びたものとの第一印象が、次第に自然の中に溶け込んだ素晴らしい建物にみえてきました。

ここから、山道を本殿まで登って行きたいところでしたが、時間の関係上バスで本殿駐車場まで。

今回は団体正式昇殿参拝と言うことで、本殿の中へ入り、座って頭を下げて待っていると、神主さんが祝詞を捧げます。

朗々とした響きとリズムに、お坊さんの声明と通じるものを感じたのは私だけでしょうか。

ちょっと残念だったのは、その間、団体客が来たのか、外でお賽銭を上げている人たちの声がうるさかったこと。

結局バスはブレーキオイルを入れただけでは不十分とのことで、食事中に替えのバスが来てくれました。

代替バスは、前のバスより新型で、エアコンも強く効きます。

月山八合目までこのバスなら安心して任せられる思いです。

月山一合目、二合目と登っている最中にガイドさんが、「なぜ山では一合目、二合目などと言うのかご存じですか?

実は修験者が山歩きをするのは夜に限られていたので、灯りに菜種油を一合注いで、その灯りが消えたところが一合目。

次にまた一合注いで・・・、だから、下の方では間隔が長く、上の登りがきついところでは間隔が短いのです。」と教えてくれました。

その話の間にもバスは急カーブの連続を登って行きます。

道が細いので、上から降りてきた車とすれ違う時は、すれ違える余裕のあるところまでどちらかがバックしなくてはならないのです。途中で雨が止み、霧が出てきて前方2,30mは霧の中。

バスが八合目の駐車場へ着いた時は、その霧も少しはれ、遠くの景色は眺められないものの近くの花々は見ることが出来るようになりました。

弥陀ヶ原は、湿原地帯。

敷かれた木道から足を踏み外すと、ずぶずぶの底なし沼と脅かされながらも、簡単なお社の中の宮を参拝後、チングルマやニッコウキスゲなどの花を見ながら30分足らずの散策を楽しむことが出来ました。

今回のツアーは、最初のお釜が見られたことに始まり、バスの故障があったものの、ガイドさんと添乗員さんの機転のおかげで、午前中の雨では無理だった月山の弥陀ヶ原散策もでき、梅雨時にしては上出来のツアーでした。

|

|

|

|

||

![]()

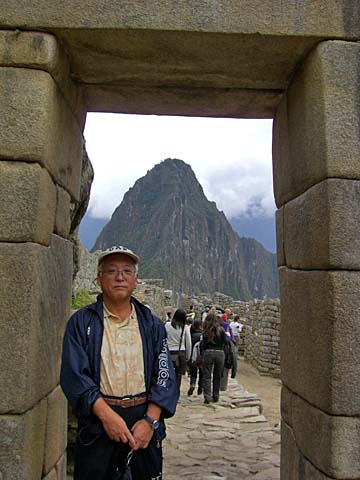

昨年ペルーへ行った折、足を延ばしてマチュピチュを見てきました。首都リマからの行程は以下のとおりで、インカ帝国の都クスコからマチュピチュへは道路が通じておらず鉄道しかルートがありません。そして、その鉄道もマチュピチュがどん詰まりの終点です。

リマ

↓ 飛行機で約1時間

クスコ

↓ 列車で約4時間

マチュピチュ(アグリス・カリエンテス)駅

↓ バスで約30分

遺跡入口

入口から登山道を10分くらい登ると、突然視界が開けてテレビやパンフレットでおなじみの光景が目に飛び込んできました。緯度からすると熱帯に属するので、春先の気候の割には直射日光が強く東京の夏の様な暑さですが、標高2400mということで湿気はそれほど感じません。

「マチュピチュは15世紀中葉から16世紀にかけて高い峰の上に建造されたインカ帝国の集落で、“空中都市”あるいは“空中の楼閣”と呼ばれている。そこに立ち、はるか悠久のインカ帝国に想いをはせ・・・」などとロマンあふれるフレーズで紹介されることが多いですが、山の上を階段状に整備して、そこに石積みの住居と段々畑を作って暮らしていた集落の遺跡と言ったところでしょうか。遺跡見学ということで、「太陽の神殿」「コンドルの神殿」「神聖な広場」などを歩くのですが、何のことはない石が積んであるばかりで、ガイドの説明が無ければ何が何だか分かりません。しかし、弥生時代でもあるまいし、15,16世紀と言えば、「日本じゃその頃金閣寺作ってたんだぞ」と思ったりもしますが、反対に「京都じゃそうでも奥秩父の山の中じゃ、掘立小屋がせいぜいだろう」と言われれば、その通りかもしれません。水のない山の上に集落を作ってどうやって暮らしていたのか不思議でしたが、水はアンデス山脈からの伏流水が、集落の近くでも湧き出ていたということを聞いて納得がいきました。

よく写真で見かける、向こう側にポコッと立っている山はワイナピチュと呼ばれ「若い峰」を意味するそうです。ちなみにマチュピチュは「老いた峰」の意。このワイナピチュは1日400人の制限があり、登るには朝早く行ってリストに名前を書く必要があるとのことです。

遺跡を見て回るには2〜3時間あれば十分ですが、基本的に段々畑の上り下りですので休みながらでも結構疲れます。日本では“ばあちゃんの原宿・国際版”といった人気スポットですが、巣鴨のように駅を降りたらすぐ目の前というわけでもないので、その気があるのであれば、なるべく若いうち(あくまでも相対的な表現ですが)に行くことをお勧めします。そして、上記に書いた悪口雑言にかかわらず、一度行ってみることをお勧めします。現場に立たないと感じることのできないもの(感動)は多々あります。

最後に、皆さんはすでにご存じかもしれませんが、ガイドに教えてもらって「なるほど」と思ったことをひとつ。前述のとおりマチュピチュ(アグリス・カリエンテス)は通じる道路が無く、鉄道ができるまでは不便なところでした(今でも十分不便ですが)。また遺跡のある山の中腹から麓にかけては熱帯の木々に覆われているため、山頂の遺跡は麓からはまったく見えません。これが、マチュピチュが長年誰にも発見されず、手つかずのままで残っていた理由です。そしてついに、1911年ハイラム・ビンガムという学者がこの遺跡を発見するのですが、その当時の探検隊の写真がたくさん残っています。それを見たところ、服装や装備が、映画「インディ・ジョーンズ」の探検隊に似ていました。「そっくりだね」と言ったところ、「これを基にあの映画が作られたと言われています」とガイド嬢。真偽は分かりませんが、小生はこの説に一票投じます。

|

|

|

| マチュピチュ全景 | ガイドさん:イタリアなどと同様で、日本人のガイドさんだけを 頼むことはできない |

|

|

|

|

| アップダウンのある市街地 | 市街地への入口の門 | |

|

|

|

| 段々畑 | 太陽の神殿 | |

|

||

| インカ道から見た遠景 | ||