更新 2013年1月5日

2013年、旅行の幕開けは、初詣ミステリーでした。

1月2日7時半に横浜を出発したバスは、どこに向かうのでしょうか?ツアーのヒントに○○大社とあったので、三島大社に行くと予想した通りバスは東名高速に。右手車窓に少し霞んだ富士山が見えてきました。「○○を車窓観賞は、実は富士山です。今日は見えて良かった!見えない時は、この辺に見えるのですが…と説明しなくてはならないのです」とイケメンの添乗員さん。東名をずっと行くのだと思っていたら、厚木でおりて小田原厚木道路へ。小田原でトイレ休憩した時、隣に停まっていたのは、箱根駅伝応援に行く駒澤大学のバスでした。西湘バイパス、真鶴道路、熱海ビーチラインと海沿いの道を走ります。伊東も通り過ぎて…。「えっ、三島に行くのではないの?じゃ、先に○○桜の河津桜を見に行くのかしら、でもまだ咲いていないのでは・・・」と思っていたら、行きついた先は、伊豆高原の神祇大社。大社を携帯の辞書で調べたら「大きな神社」。確かにちょっと大きいかな、でもでも、何だかうまくはぐらかされた感じです。

「干支の象形文字が刻まれた敷石があり、それを踏むと良いことがあるそうですよ」の添乗員さんの言葉を思い出して、初詣の行列に並んでいる時に脇を見ると・・・、鳥?娘と交代で踏みに行きます。その他にも亀や龍・・・。亀って干支じゃないよねと、問いかける私に縁起が良いから良いのではと娘(後で調べたら、干支に限らず象形文字が60個刻まれた敷石があるとのことです)。 無事お参りを済ませて、境内を散策。本堂左手の小さな社の前に青銅製の狛犬。「これ、『あ』『うん』になっていない」と言う娘の言葉に気付かされて見ると、両方とも口を閉じています。左手の狛犬は右足の下に玉を押さえ、右手の狛犬は子連れなので夫婦の狛犬? 「あまり匂わないわね」の言葉が聞こえたのでそちらを見ると、園芸店で見たことのある鉢植えの花が咲いていました。これが「○○桜」の匂い桜だったのです。この神祇神社、八百万の神様が祀ってあり、先代が神様のお告げを受けて東京・神田からここに遷座した社だとは、帰宅後のネットで調べたこと。舗道の敷石にもデザイン性が見られ、結構楽しい神社でした。

次は、中伊豆ワイナリー。巨峰は、山梨ではなく、ここ中伊豆で生まれたのだと、工場の方が誇らしげに説明してくれました。さすがに工場は休みで、工程見学はなく、すぐに試飲と売店へ案内されました。お酒が飲めなくなった私は、梅シロップとワイン酢で我慢。ワインが大好きと後ろの席で話していた女性達はご機嫌でバスに戻ってきました。

ここまで来たからには、「約1200年の歴史、○○寺を参拝」は、修禅寺で確定と思っていたのに、バスは修善寺を抜けて三島方面へ。伊豆長岡にある伊豆の国パノラマパークでランチバイキング。オプションのロープウエィを頼んでいたのですが、風が強く運休になったので、添乗員さんが「ゆっくり食べて下さいね」と言いながらも1時間後に出発とのこと(ロープウェイ運休で良かった!)お正月とあって、ツアーバスも多く、中は人・人・人・・・。口型に料理が並べられており、どこが最後なのかはっきりせず、なんとなく列に入れてもらいました。中にはきっちりしていないと我慢できない人もいて、大声で文句を言っています。食後のデザートを取りに行ったら、「アイスが固くて取れない!」と大声で文句を言っている人が・・・。見たらさっき文句を言っていた女性。確かに私だって色々文句はありますよ、でも周りの人が嫌な気分になるとは思っていないのかしら、どうせなら主任級の人に静かに直談判すればよいのにと思ったのは私だけでしょうか?

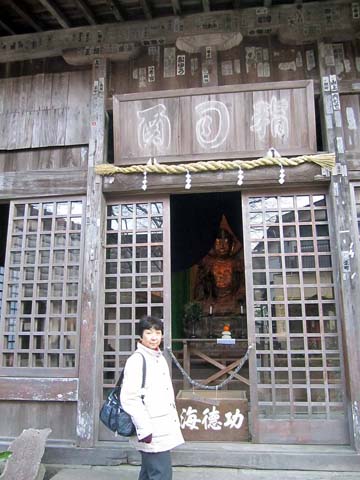

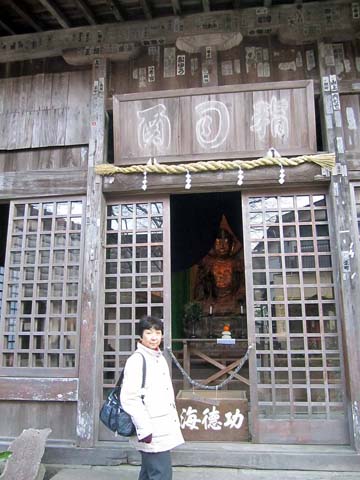

バイキング会場を出たバスは来た道を戻って、修善寺へ。夫もゴルフやテニスをしに来たことはあるけれど、参拝はしたことがないとのことで、まずは修禅寺へ。本堂の屋根飾り、唐獅子が逆立ちしているのを発見。お参りを済ませた後、狩野川を渡って、鹿山の麓にある指月殿へ。『源頼家の冥福を祈って母政子が指月殿、宋版大蔵経、 釈迦三尊繍仏などを修禅寺に寄進したものである。 このとき門前の虎溪橋も架け替えたという。 指月とは経典を意味し、禅家が愛用している不立文字を解く言葉である』。古い木造のお堂の中央に『禅宗式という珍しい形の丈六釈迦如来像が安置されているが、 持物のないはずの釈迦像が右手に蓮の花を持っているのが特徴である』とのこと。470m先に義経像があると言うので、登ってみます。途中で降りてくる人たちに出会ったので、あとどのくらいですか、と尋ねると、「途中で義経像の宛先が消えておしゃぶり婆だけになってしまったのであきらめましたとのこと」。もう少し行ってみようと登ってみましたが、時間が迫ってきたので断念して、フカフカの枯葉を踏みながら下山しました。

帰り道、少し渋滞にあったものの、7時20分頃、横浜着。神祇大社、修禅寺、中伊豆ワイナリー、初めてのところが多く、結構楽しい初詣ミステリーになりました。

|

|

|

|

|

|

|

||

![]()

11月28日、新横浜から東海道新幹線こだまに乗って豊橋へ。新幹線って、こんなにトンネルが多かったなんて改めてびっくり。

豊橋で降りて豊川稲荷へ。お稲荷さんというので、神社と思っていたら、何と豐川閣妙嚴寺という曹洞宗のお寺。

本堂右手奥、両脇に赤、白の上り旗の小道をたどっていくと霊狐塚へ。献納された大小とりどりの狐の像が出迎えてくれます。

香嵐渓 江戸時代、香積寺の住職が紅葉や杉を植えたのが今では中部地方の紅葉の名所に。赤い橋の上には、夏の河童橋(上高地)を彷彿させる人・人・人・・・。

橋を渡りきったところに五色紅葉(一本の木に五色の葉)があるというのですが、緑色の部分が既に色づき始めたのかではっきり分かりません。

先週の11月23日頃が見頃だったとのこと。

香積寺にお参りした後、裏手から254mの飯盛山へ登りました。

紅葉越しに見る青空は清々しく、光を受けた紅葉は一層の輝きを放っています。

紅葉狩りは、やはりお天気の良い時が最高。たくさんの落葉を踏みながら下っていきました。

今夜の宿は名古屋のメルパルク。千種駅が目の前なので栄まで地下鉄に乗りました。

「この辺は東京でいえば銀座かな」の夫の言葉通り、ブランドショップが勢ぞろい。

どこで食べるか迷った挙句、『ひつまぶし』を食べようということで、栄ガスビル地下一階の「しら河」へ。

あまりお腹がすいていなかった私はご飯茶わん2杯くらいとのことで、『ミニひつまぶし』を選び、夫はお吸い物とのセットに。

『ひつまぶし』、聞いたことはありますが、食べるのは初めてです。

『ミニひつまぶし』は、器が瀬戸のお釜で、ご飯の上に細かく切った焦げ目のついた鰻が載せてあります。

最初は、そのままということで、鰻とご飯をお茶碗によそって…。

美味しい!旅行前に調べた時の口コミに『お茶づけにするのがもったいないのでそのまま食べた』という人がいましたが、分かる気がします。

2杯目は、細ネギとワサビや刻み海苔を載せて…。さっぱりした味になって、これもなかなかの味。

最後はお茶漬けというのですが、お釜の中はほとんど空…。でもおだしが美味しくて、お吸い物代わりにご飯がなくてもOKでした。

お腹がいっぱいになったので、ぶらぶら地下鉄2駅分を歩いて帰ることにしました。

栄の交差点付近にある半ドーム型の建物は何?と近寄って見ると小さなスケートリンクで、楽しそうに滑っている人がいます。

テレビ塔の下の公園がセントラルパークという名前だったので、ニューヨークを模しているのかな、とは夫の意見。スケートリンクの周りでは大道芸のイベントも。満月のきれいな晩でした。

2日目はバスで奈良へ。お天気はちょっと怪しげです。

まずは室生寺へ。どんどん山の中へ入っていくので、よくこんなところにお寺を立てたものだと感心しました。

五重塔は思ったよりも小さいけれど、バランスのとれた素敵な塔です。

奥の院までは400段近い石段とか。制限された時間内、急いで登ったので汗をかいてしまいました。

長谷寺は、ゆるい石段の登廊を上って行きます。

本堂は清水の舞台と同じような作りで、薄暗い本堂越しに見る紅葉はより一層鮮やかです。

ご本尊の十一面観音像は大きいので、見上げてお参りしました。

全体に、室生寺より空間の大きさを感じました。

この日の最後は談山神社。

神社が建っている多武峰で中大兄皇子と中臣鎌足が蘇我氏打倒の相談をしたので、後に「談い山(かたらいやま)」「談所ヶ森」と呼んだことによるのだとか・・・。

大化の改新、なんて教科書の中のことでしかなかったのに、歴史が身近に感じられます。

車の無い時代、こんな山奥にどうやってきたのだろう、狩りと称して馬に乗ってきたのかなと想像してしまいます。

今回のツアーは残念ながら、バスガイドさんが乗っていないのですが、バスガイドさんなら、講談調に語ってくれそうです。

678年、藤原鎌足の死後に長男の定恵が父、鎌足の墓を大和のこの地に移し、十三重塔を造立しその後、妙楽寺と称し、後に鎌足の木造を安置する祠堂が建立され、聖霊院と号し、神仏習合であったのが、明治時代の廃仏毀釈で神社になったのだとか。そのせいか、神社というよりはお寺。

神社と道路を隔て反対側から緑の杉と紅葉に囲まれた十三重の塔と本堂を一望。

夕飯は新大阪駅まで行き、「ぼてじゅう」でお好み焼きを食べました。

メニューを見ていたら『ひやしあめ』が飲み物リストの最後に。「これ何?」と聞くと「じゃ、取ってみるか」と一本頼んでくれました。ずんぐりむっくりしたレトロな瓶に薄べっ甲色の液体が・・・。飲んでみると、蜂蜜水に生姜汁を入れたような味で、甘い! 関西の人は子供の頃飲んでいたのでしょうか…。

3日目のハイライト、京都のトロッコ列車が突然の点検で一日中運休になってしまいました!

奈良の室生寺、長谷寺と共にトロッコ列車から紅葉を見るのをとても楽しみにしていたのに、残念!

代わりにトロッコが通る場所をバスで走るのかと思っていたのですが、駐車場確保のために即、嵐山に向かうとのこと。

一昨年、渡月橋を渡って法輪寺には行ったので、今回は天龍寺に行きました。

平日とはいえ、紅葉の名所、散策する人の多いことにびっくり。

方丈から曹源池(そうげんち)を眺め、庭に下りて、北門から竹藪の小道へ。

両側を背の高い竹がさやさやと風になびく道は本当に素敵です。

落柿舎、野々宮神社、二尊院…。京都観光の中でもさらに人気のある場所で、多くの人に交じって人力車や自動車が細い道を通るので、なかなか思うようには歩けません。

最後は下賀茂神社へ。上下、というと上の方が偉い気がしますが、上賀茂神社より、下賀茂神社の格が上だとか。

糺の森の脇を通り駐車場へ。

君が代にうたわれているさざれ石、尾形光琳の紅白梅図屏風のモデルという梅の木(花が咲いていないので実感がない)を眺め、干支の守護社では、夫の亥と私の丑が一緒なのを発見。でも、帰宅後、干支の守護神仏を調べたら、亥は阿弥陀如来、丑は虚空蔵菩薩とのこと。神様と仏様では違うのでしょうか???

なにはともあれ、紅葉と食事、目と口に楽しいツアーでした。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

![]()

一か月前の9月中旬のことですが、北アルプスの奥飛騨温泉郷と上高地を訪ねました。

実は、奥飛騨温泉郷は、春のゴールデンウィークの旅行で訪れた地です。このとき、宿で再来者用のお得なチケットを販売しており、ふと購入して、再び訪れました。

奥飛騨温泉郷で最も醍醐味があるところは、北アルプスを間近かに見ることができる、新穂高ロープウェイだと思います。

2本のロープウェイを乗り継ぎ、標高2156メートルの展望台へ着くことができます。

ここからの北アルプスが見たくて、2度ほど来ているのですが、天気に恵まれず、北アルプスの全貌は見ずじまいでした

今度は、三度目の正直で、焼岳、西穂高、笠が岳など、ダイナミックの山並みを見ることができました。

| ロープウェイ、奥は笠が岳 | 西穂高岳をバックに | |

| 西穂高岳 | ロープウェイの駐車場にて |

その日のうちに上高地に入り、宿泊する山荘に荷物を預けて近辺の散歩をしました。

その前に訪れたのは10年ぐらい前だったのでしょうか、上高地の中はほとんど変わらず、河童橋のあたりは東京の公園と見まごうほどのにぎわいを見せています

翌日は、見事に晴れ渡りました。最もポピュラーな、大正池から、田代湿原を経て、梓川川辺を見ながら河童橋へ到着するコースを歩きました。

河童橋から見た奥穂高の景色は、有名な構図ですが、梓川の済んだ清流、まだ緑濃い木々、木々が途切れる辺りからの白から黒へと変わる岩肌、その上の空の青さと、

コントラストが明快な風景がいいのかなと思います

いつまでも変わらぬ風景を残したいものです。

| 上高地帝国ホテルの前で | 帝国ホテルのレストランで、オムライスとハッシュドビーフのランチ | |

| 五千尺ホテルの喫茶店で休憩 | 早朝の河童橋付近 | |

| 大正池、焼岳をバックに | 大正池、穂高岳をバックに | |

| |

|

|

| 左から西穂高岳、奥穂高岳、明神岳 | 梓川の河原 | |

| 田代が原 | 田代が原にて | |

| |

|

|

| 梓川から奥穂高岳、明神岳を眺める | 河童橋の上から | |

| |

||

| 河童橋近くから、梓川の清流と奥穂高岳を眺める |

![]()

8月31日、12時羽田発で新千歳空港へ。

涼しさを求めて行った北海道は、予想に反して暑く、気温30℃。

添乗員さんも、ガイドさんも今年は特別ですと汗をふきふきのコメント。

バスで登別温泉へ。

早く着いたので、まず温泉へ。乳白色の濁り湯、硫黄のにおいを嗅ぎながら、のんびりお湯につかる。

夕食までには時間があるので、近くの地獄谷へ。

近辺の地図をもらおうとフロントへ行くと、『ちょうど5時から閻魔堂のからくりがあるので見ると良いですよ』とのこと。

からくり時計かと思っていたら、時計ではなく、閻魔様の座像。

目や口がパカッと開くのかな、と待ち受けていると、ガァっという音響とともに、首の下から怖い閻魔さまの顔が出てきて表情が一変。

腕も前の方に突き出てくる。3分位のパフォーマンスが終わるとまた、穏やかな、どちらかというとかわいらしい表情に戻る。

地獄谷入口、急に硫黄のにおいが強くなる。

今でも噴煙が立ち上る火口跡を巡る遊歩道を歩く。

右側は地獄谷で赤茶色と硫黄の黄色の岩肌で草一本生えていないのに、左側の岩は緑が覆い、ススキが揺れている。

のんびり歩いても30分足らずのコース。日没後はライトアップして幻想的な雰囲気だとか。

食後にまた入浴、温泉を楽しみました。

2日目、雨。バスガイドさんが、『カムイ ニシャッテ シリピリカ ワ エンコレ』とアイヌ語で『神様明日お天気にしてください』を昨日お教えしなかったのがいけなかったのでしょうか、と言いながらみんなで『カムイ…』と唱えたのが効いたのか、雨もやみ雲の間から晴れ間も見え始める。

ニセコの道の駅ではトウモロコシ、トマトなどの野菜が安くて新鮮!今日帰るのならば、買っていきたいところ。残念!

積丹半島、正しく紺碧の海。ウニの宝庫だが、勝手に取ると罰せられますよとのこと。

昼食にウニ丼を食べる。とれたての味は格別。

神威岬の遊歩道、去年の台風で崩落があったので、灯台がある突端までは行くことが出来なくなったとのことで、義経を慕ったアイヌの女性が海を渡っていく義経を追いかけてきて岩になったという伝説がある神威岩までは見えない。

積丹ブルーのソフトクリーム、ミント味というが、暑さでのんびり味わっているとどんどん溶けて行く。

朝雲に隠れていた羊蹄山(蝦夷富士)が姿を現すのを見ながら、洞爺湖へ。

泊まったホテルサンパレス、宇宙一大浴場という看板にびっくり。

ゲームコーナー、コーヒー等のカウンターの前を通り過ぎ、入口を通るとまず温泉プールが、その脇を通った奥に浴場入口がある。

お風呂場は渦巻き湯、三段湯、寝湯、ジャンボ風呂等の色々なお風呂に別の一角には子供が遊べるお風呂もあるようで、ゆっくり温泉にというよりはお風呂で遊ぶ感覚。

夕食後は洞爺湖の花火観賞。

有珠岳噴火で減った観光客を呼び寄せようと昭和57年から始まったもので、4月末から10月末まで毎晩8時45分から20分間花火が打ち上げられる。

打上げ船が湖上を移動するため洞爺湖温泉のどこからも見られるが、湖畔に下りた方が全部見られるというので、ホテルの庭に出て湖に近づく。

ドーンと音がすると大輪の花火が。何箇所か舟が移動して打ち上げて行く。

連発は見ごたえがあるが、単独でも大きなものは余韻も長く楽しめ、あっという間の20分でした。

3日目、昭和新山と有珠山へ。

学生時代は、山というよりはお饅頭の塊のような昭和新山のふもとを歩いたような気がするが、今回は有珠山ロープウェイで上から眺める。

今でもうっすらと白い煙が出ていて冷え切っていないのだなとびっくり。

昭和新山は、昭和18年地震により麦畑が隆起してできた火山で、三松さんという郵便局長さんが毎日観察したものをスケッチし、私財を投じて山を買い取り保存したもの。昭和新山の上の方は国の天然記念物になっているが、下の方には税金がかかるので今の持ち主、三松さんのお孫さんは大変ですね、とはガイドさんの話。

次は緑に囲まれた大沼国定公園。モーターボートに乗り湖上遊覧へ。

モーターボートというので、風で帽子が吹き飛ばされるかと心配したが、屋根つきの舟で、ちょっとがっかり。でも、夏だけでなく寒い時期もあるのだと納得。

カーブを切る時は舟が右に左にと傾き速さも体感でき、小舟ならでは蓮が咲いている間近まで接近出来たのは面白かった。

頭が雲の上に隠れていた駒ケ岳も少しの間全容を見せ、馬が翔けている様を見せてくれた。

函館に着き、五稜郭タワーの展望台まで登り、上から五稜郭の星形を確認。土方歳三の像とのツーショット後、中央にある奉行所まで歩いていく。

トラピスチヌス修道院では、朝3時半から始まる修道女の生活を聞き、駐車場わきの売店でソフトクリームを楽しむ。

函館山の夜景、ヘアピンカーブの連続をバスが登っていく。

2合目で見た景色が素晴らしかったので楽しみにしていたら、頂上は霧の中。

小学生団体の『晴れろ!』の掛け声に一瞬ぼやっと明りの点が見えたと思ったらまた真っ白。

夏は日中の暑さで海面温度が上昇、水蒸気となって上にいくので、夜景が見えるのは4割位とか。

秋が一番良いですよとは、頂上で写真を売っているお兄さんの言葉。

湯の川温泉のお湯はサラッとしていて、肌もさらさらになる感じ。

翌朝は函館朝市見学兼買い物ツアー。

朝市というので、能登の朝市のように露店と思っていたら、むしろ築地場外市場のように店舗が並ぶ。

蟹、帆立、ホッケといった海産物中心に、トウモロコシ、メロンなど農産物も売っている。

元町をガイドさんについて散策。坂の上から海を眺める。

ベイエリアの赤レンガ倉庫は横浜よりも数が多く風雨で傷んでいる感じがした。

12時35分函館発の飛行機で帰路へ。あっという間の4日間でした。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||