更新 2012年1月20日

佐倉純子さんより、銀座の「麒麟」でバトンを受け取りました。

年が明けて、書いています。今、いわき市に住んでいて、東京電力より8万円の賠償金をもらえることになりました。多いのか少ないのか良くわかりませんが、賠償金を受けていわきに避難している人、福島第一原発で働いている人々で、閑散としていたいわきの夜は賑わっています。20期の転居先不明リストに8組の斉藤澄雄君がいて、浪江町と書いてあります。もしかして、東電関係の方でしょうか。

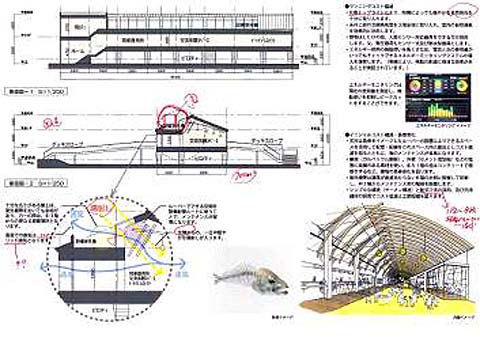

震災から10ヶ月がたちました。津波で壊された道の駅「よつくら港」の解体も終わり、いよいよ再建されます。クロネコヤマトの福祉財団から助成金をいただき、エキスコンペティションの結果、図の建物を選びました。魚の骨をイメージした全貌と高床式構造で津波にも耐えるというものです。道の駅のファンの方、夏にはお立ち寄りください。

大泉を卒業して選んだ道は鉱山学。石油ショック前だったのですが、当時、鉱山会社からの採用が少なく、見切りをつけて、大手といわれるゼネコンに就職しました。東北新幹線や三郷浄水場の工事に携わり、その後、技術本部に配属になり、主に地下関連の技術を開発してきました。国道1号線に原宿交差点というのがあるのをご存知ですか。渋滞のメッカだったのですが、私の開発した工法で立体交差化しました。自慢の技術です。

学生時代に、いくつかの炭鉱を見学する機会がありましたが、なぜか、今、常磐炭鉱で栄えた「いわき」に来ることになりました。不思議な縁です。今のいわきには炭鉱の面影は無いのですが、良く探すと廃墟のような施設が残っています。町おこしに使えないか考えている人もいますが、佐渡や串木野の金山のようには観光として適さないようです。

今、第二の人生として、国立工業高等専門学校で土木を教えています。国道のバイパスの4車線化が進んでいて、学校から30分程度の範囲で橋やトンネルの施工が行なわれているため、活きた教材として活用できます。写真はJR常磐線をわたる橋桁を、陸の上で組み立てているところです。橋桁の先に手延べ桁(左側の緑色の部分)という軽い桁を付けて、橋桁の長さを2倍にして押し出します。このようにしないと、橋桁はとなりの橋脚に渡りきらないうちに落下してしまいます。2月の夜中に押し出します。このような話をまとめて、1月末に、森北出版より「建設施工」を発刊することになりました。是非、買ってください。

私の所属する学科の名前は建設環境工学科。環境というネーミングのため女子の希望者が多いのが特徴です。写真は学生たちと三春ダムでボートに乗っているところです。震災のあとなので、来年度の入学希望者が激増すると思っていたのですが、期待はずれでした。土木の仕事は、人のために役立つ仕事だということが、うまく中学生には伝わらないようです。60歳を超え、次の世代にうまくバトンを引き渡せれれば良いのですが。それでは、リレー投稿のバトンを芦塚薫君に渡します。

|

|

|

| 採用になった道の駅 | 平バイパス拡幅工事(手延べ桁) | |

|

||

| 三春ダムで環境調査? |

![]()

生まれて初めてもらった飯田さん(現・菊池さん)からの電話で、朝から楽しくお喋りしているうちに、何故か分からぬままリレーエッセイのバトンを受け取ってしまいました。不思議です。飯田さんの話術の魅力でしょうか。それに加えて多分、今年の7月の暑い日々、驚くほど変わった母校での中学生相手の英語の授業で苦楽(?!)を共にし、お昼を一緒に食べた3日間の体験が効いたのでしょう。(因みに、companyとは、パンを共にするの意で、食事を一緒にすれば隔てが取れるのは、洋の東西を問わないようです。)

子供の頃からずっと、好きなものは洋物でした。読む本も、聴く音楽も、観る映画も絵画も。

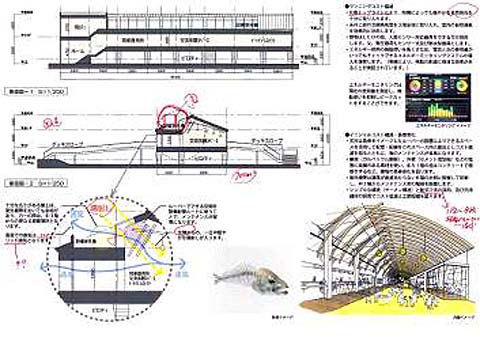

学生時代に新潟の長岡出身の人と親しくなりました。彼女と初めて行った展覧会は、上野の東京国立博物館で催されていた「ドラクロア展」です。やはり洋物嗜好の彼女が親に言われて6歳の6月6日から習っていたお稽古事が仕舞と謡でした。

どちらもそれまで私の周囲では全く聞いたことがなかったものです。彼女に誘われて、何度か能楽堂に行き、華やかな衣装に目を奪われたりしました。

ある日、武蔵野女子大学(現・武蔵野大学)の生涯学習講座で増田正造先生の能の講座を見つけ、通い始めて6年になるでしょうか。

同時に能の舞台も観るようになりました。分かりにくいところが、かえって引きつける力を持っているのかと思います。

若い頃は奇妙に、あるいは何かしら滑稽に聞こえた能舞台の音楽が、妙にカッコ良く聞こえて、和楽器でも習いたいと思うほどです。

その講座で知り合った夫人から、能楽師が主催する会を教えてもらい、大学の先生の講義とは全く違う切り口の講演の楽しさを機会あるごとに宣伝しています。

先日の会では、「三輪」について作品の説明だけではなく、目前で演じてもらい、舞台上とは異なる迫力に驚くばかりです。

衣装も拝見できましたが、銀系が黒く色変わりして、古色がつきなかなか趣きがありました。能は600年の伝統のある芸能です。

昔なら、天皇や将軍などから戴けた衣装も、経済的な後援者のいなくなった時代に維持していくのはなかなか大変なことだと心配にもなりました。因みに、この会は、「能のある、空間」。主催者は、観世流梅若会能楽師 シテ方・山中迓晶(がしょう)氏です。

不定期ですが、三鷹や池袋で会を開いていますので、興味のある方は、どうぞ覗いてみてください。

インターネットで、名前で検索すると案内を見ることができます。面白さは保証します。

|

|

|

| 土蜘蛛 | 菊慈童 |

![]()

中学で子供を卒業し大泉という場で色々な人と触れ合い大人時代への基を得られた事が最大の果実でした。間違った記憶かもしれませんが、先生で思い出すのは“文ちゃん”、“乙姫さん”、“エンタ”、“ガミさん”のようなあだ名ですね。授業で覚えているのは唯一花崎先生が言っていた“何が彼女をそうさせたのか”。これは物理のみならず後のビジネスでも通用するものでした。 高校時代のもう一つの思い出は、父親が会社を倒産させ一時的に休学して京都に転居し文ちゃんに心配をかけた事です。 無事に卒業はできたものの現役で受けた千葉大医学部は実力不足で落第し浪人生活。

この頃に見たTVドラマ(ルート66)で米国に強く惹かれ、米国に行くには大泉時代は苦手だった英語が必要と単純に思い、受験したのがICU(国際基督教大学)。ICUを選んだ別の理由は、ICU見学時に雪が積もったキャンパスに人は見えず日本とは思えない佇まいに魅せられ、また授業料が安かった事でした。

ICUの入学試験は試験用紙の内容を理解して解答をするもので、記憶は苦手だった私には幸運でした。 教養学部理学科を選択し、無事合格。4年間のICU生活で記憶しているのは ①学園紛争、②1年の英会話授業で名物女性教授が生徒に手鏡を持たせ発音矯正に厳しかった事、③理学科で専攻したのが化学でしたが同時にどういう訳か経済も選択した事です。 理学・化学では日本人教授と米国人教授に習ったものの、得たものは今思い返すと理学的考え方と多少の英語力だけだったと思います。

そしてICU生活の終盤に就職という扉に当たった時にその頃淡いお付き合いを始めていた女性の父親が商社マンと聞き図々しくも家に行き、どのようにしたら米国勤務ができる商社に入社できるのかと聞きましたら、“ICUクラスだと米国に行ける事はまずなく東南アジアかな”と言われ愕然とした事を覚えています。 でも今更しかたないと思いながら就職部(学生数が少ないので就職案内も少なかった)で紹介を受けたのは米国に全く関係ない会社ばかりで袋小路に入った気持ちでしたが、暫くして就職部から“日本不動産銀行が設立した海外不動産事業もする不動産子会社からICUの卒業生の紹介を頼まれたが興味はあるか”と言われ、銀行・不動産とは全く無縁でしたが”海外“という一言で訪問。 難しい試験などなく合格・入社し外国部所属。部長・課長一人・女性職員二人・私ともう一人が外国部陣容。 既にサンパウロ、シドニー、ホノルルに支店を構え事業を行っていて入社後暫くはテレックスの前でした。長文をテレックスのテープに打ち込む時に良く間違ってやり直したものでした。その若造が前記のICUで同級だった女性と結婚したのがこの頃でした(今でも無事に過ごしています)。 数年してハワイ駐在となり、現地法人で経理業務、日本からのワイキキのマンション購入客の世話等をする傍ら、不動産ブローカー試験を数回受けて日本人としては珍しくもハワイ州のブローカーの資格を取得。この資格はその後の転職にも役に立ちました。 ハワイ時代(2回計7年)には、お世話した日本人の方から戦争・その後の起業時代の経験から”運鈍根“(人には運が来るが辛い時は鈍で根を持って生き抜く事でこそ運をつかめる)という言葉を教えられ、その後に転職をせざるを得なくなった時に活きました。

帰国後は海外不動産事業管理・子会社清算にも係わりました。 そして一つの大きな運は出張で米国本土行きの便に乗ると殆どが外人の中で一人の日本人が隣に座った事でした。離陸後しばらくした時“ひょっとして加納君?”と彼が聞いたのです。驚いた事にICUの先輩だったのです。その後お互いの話をしていましたら米国の投資銀行勤務の彼から、“ICU卒業の日系米国人が別の投資銀行(ドレクセル・バーナム&ランベール)東京支店長で米国不動産を扱える日本人を探しているので良い機会だから日本に戻ったら紹介する”と言われたのです。帰国後にその日系米国人と面談、即雇用となり、日本の会社を38歳にて退社しました。その後に不動産銀行・不動産子会社共に倒産したのですから運命は不思議ですね。ドレクセルで僅か1年過ごした頃、支店長の日系米国人が退社したり仲の良かった同僚が辞めたりして参ったなと思っていた時に、今度はハワイ時代のお客の娘さんのご主人のフランス人がフランス・インド・スエズ銀行東京支店の副店長でクロスボーダーで不動産を扱える人を探していると言われ面談。米国投資銀行のような荒々しさはない様子を感じただけで沈む船から移籍しました(ドレクセルは暫くして倒産)。インド・スエズでは生保(当時は海外不動産投資ブーム)のパリの事務所ビル買収や会社売買も取り扱いました。そんな中、今度はインドスエズがクレディ・アグリコルに買収されアグリコルの戦略でアジアの不動産事業から撤退する事になり外資最長の11年勤務で円満退社し、初めての浪人生活。複数の人材斡旋会社を訪問しながらの浪人生活が半年位すぎた頃BNPパリバが海外不動産業務経験者を探していると人材紹介会社より連絡があり面接しやっと入社。それなりの結果を出していましたが54歳の時に投資銀行卒業の潮時と思い在籍4年で退社。自宅に一人有限会社を設立しましたが今はこの会社を解散し、ハワイ時代のお客への助言などをしながら“運鈍根”に感謝をしつつ過ごしています。(どうも私の性格には米国より欧州が合うようです。)

![]()

大泉を卒業してからの43年間を振り返ってみると、三つのことが軸となっていることに気がついた。合唱と英語と液晶だ。

合唱 : 大学入学まもなく、構内を歩いていると、グリークラブという男声合唱団への入団を勧誘された。大泉時代以来の彼女が合唱をやっていたので、話のネタになるかと思い、入団することにした。

合唱への熱い気持ちを持っている人達の意欲にいつの間にか同調し、週のうち五日は合唱の練習をする生活に浸った。歌の中には、喜び、怒り、哀しみ、楽しみの感情が凝縮されていて、外で見ているよりもずっと濃厚な感情の世界だ。合唱が織り成す和音の響きが、その感情を豊かに膨らます。新しい世界を知り、それを楽しむことが出来た。 舞台上で感極まり、団員が観客と共に涙するという、得がたい経験をすることもできた。

合唱で得たものはそれだけではない。大学四年の春休み、ニューヨークで開かれた世界大学合唱祭に、我がグリークラブが日本代表に選ばれ、参加。全世界から招待された16カ国の学生合唱団と共に、ニューヨークの中心にあるリンカーンセンターで、合同演奏会を開催した。

ニューヨークに集まる前には、団体ごとにアメリカ国内を演奏旅行した。われわれは、ハワイ、ロサンジェルス、セントルイス、ワシントンDC、ボストンなどを回って、演奏会を開いた。ボストンでは、ハーバード大学のホールでハーバード大学合唱団との合同演奏会を開いたが、その際に宿泊したのが、ハーバード大学の寮。夕方、寮のロビーでくつろいでいると、学生が日本語で話しかけてきた。日常会話は十分出来るレベル。聞くと、日本語を習い始めて未だ1年と少しとの事。短期間で習得したとは思えない語学力があることに、少々びっくり。アメリカ人とアメリカという国の実力の高さを、実感した。

英語 : アメリカ演奏旅行は、英語が持つコミュニケーションの力を知る良い機会であった。ハーバード大学の寮での学生との会話は、いずれアメリカで生活してみたいと思う動機となった。

社会人となり、5年目にそのチャンスが来た。社内の留学制度に応募し、認められたのだ。米国ミシガン州にあるミシガン大学の大学院電子工学修士課程に一年半留学することとなった。29歳のときだった。

留学生活は、演奏旅行とは違ったカルチャーショックの連続であった。英語については、ある程度の自信があったが、現地では、英語がうまく聞き取れない。キャンパスに到着し、最初に入ったレストランで料理を注文したが、一緒についてくるサラダのドレッシングを何にするか、という質問を早口で聞かれ、さらにドレッシングの種類を次から次に並びたてられ、往生した。その後の三日間は、毎食マクドナルドでハンバーガーを食べるはめに。マックならドレッシングの種類など聞かれないから。

授業を受けに行くと、英語が速いし、結構なまりが強い教授も多くて、聞き取れない。最初の授業のときには呆然としてしまい、宿題が出たことにも、気がつかなかった。あまりにボーっとした学生がいると思ったのか、教授が宿題を板書してくれたため、ようやく気がついた。 授業は、アメリカ人との間でハンディは一切無し。定期試験以外に、クイズと呼ばれる短いテストも、2週間に1回ぐらいあるし、ほとんど毎回出る宿題も採点され、成績に10%加味される。人生で一番勉強した期間であった。

いろいろあったが、一年半後、電子工学で修士号を取得し、無事修了することが出来た。この間、英語とそれを形作っている文化に触れたことが、その後の社会人生活で大いに役立った。

液晶 : 大学四年生で、生まれて初めて英語の正論文を読んだのが、液晶に関するもの。ちょうどアメリカの演奏旅行から帰ってきて、英語に対する多少の自信が出来ていた。大学で初めて研究室に所属して、大学院生の指導で液晶の論文を読んだ。当時、液晶は教科書には一切掲載されておらず、液晶に関する技術的な本も出版されていなかった。英語の論文を読む以外に、液晶の知識を得る術は無かった。会話や文学とは違い、論文英語は、手強かったが、夢中になって読み進んだ。結局、卒業論文、修士論文とも液晶研究であった。

卒業後、電気会社に入って、液晶表示デバイスの研究、開発、設計、営業技術などを担当。最後は、液晶に関する顧客技術対応の総責任者をやることになった。輸出割合が60%を超える事業のため、頻繁に海外の顧客マネージメントを訪問し、技術や製品のアピールをする事になったが、その際、一番支えてくれたのが、留学生活で基盤を得た英語力と英語文化に対する知識であった。 その電気会社は定年退職したが、今も液晶関連の部材メーカーに勤めている。

人生の多くを占める社会人生活の軸が液晶であり、それを支えてくれたのが英語。その英語世界への橋渡しをしてくれたのが、合唱であった。考えてみると、17歳から22歳の間で、その後の30数年の社会人生活のフレームワークが決まったような気がする。

ところで、事の発端となった大泉高校時代の彼女とは結婚し、一緒に東京で暮らしている。17歳の時、大泉高校で出会ったことが、人生最大のフレームワークとなったことは間違いない。

次は、2年8組の同級生、加納高君です。

![]()

スーパーアナログ人間の十代田さんからバトン(メールではなく、もちろん電話で!)を受け取りました。

遅刻魔の彼女が珍しく時間内に正門に着いた時に、落としたコンタクトをオロオロと探していた友・・・私も何度か一緒に探したことがあるのに、失くした張本人は全く覚えが無いとか!

そのコンタクトの紛失魔である原口さんに会いに、9月、オーストラリアのパースへ行ってきました。

彼女とは高校だけでなく、大学も一緒でした。大学では学部は別でしたが、体育の授業は合同。ある時、不真面目に授業を受けている学生にブチ切れた教授が、怒って、出身校を聞いていました。なんと、その学生は『大泉高校』と答えているではありませんか。思わず声の主を見ると・・・原口さんだったのです!

さて、気候が日本と反対のパースは、春のワイルドフラワーが見頃の時期で、広大なキングスパークではボランティアによるワイルドフラワーガイドツアーがありました。それに参加し、珍しい花々の説明を聞きながらたっぷり散策。園内にはバオバブの木(『星の王子さま』に出てきます)もあり、本物を初めて見ることができて感激。夜のキングスパークではパース市街の素晴らしい夜景を見ながら、若かりし頃の恋愛話で盛り上がりました。

彼女の怪しい運転で、ワインを買いにスワンバレーのワイナリーへ。私はワインの試飲、彼女はビールを飲んでいましたが、パースは酒気帯び運転可能なのでしょうか? スワンバレーにはナッツ入りの美味しいヌガーのお店『モンドーヌガー』もあり、私の好物がまた一つ増えました。帰りにフリーマントルへ行き、スワン川のほとりのレストランで、有名な『Fish &Chips』を食べ、またまた延々とおしゃべり。気が付いたら買い物予定のフリーマーケットはすでに閉店!インド洋に沈む夕日を見なくてはと、「ああ、沈んじゃう~。」と言いながら海岸へダッシュ(車で!)、ギリギリ間に合いました・・・早くにビーチへ行って、夕日を眺めながらゆっくり積もる話をすればよかったのです!

パース近郊の『ピナクルズ』へは私一人で現地のツアーに参加。スイスやドイツなどヨーロッパからのご老人の参加者が多く、日本人は私だけ。砂地に立つ奇岩の中をゆったり散歩して一回り、とても幻想的な場所でした。

また、原口さんのお宅にも伺い、手作りの美味しいケーキを2種ご馳走になり、ハンサムで優しそうなご主人にもお目にかかり、彼女のおかげでとても楽しい滞在になりました。

パースはどこへ行っても実に美しく、治安も良さそうで、のんびりしたい時にはお薦めの街です。11~12月にはジャカランダの紫色の花が見頃だそうで、次回は是非その時期に再訪したいと思っています。

では、バトンは、今夏、大泉高校附属大泉中学校の「英語夏季特別講座」でお会いした、佐倉(旧姓古閑)純子さんにお渡しします。先生、宜しくお願いしますね。

|

|

|

| キングスパークから見るパース市街 | ワイルドフラワー | |

|

|

|

| ワイルドフラワー |

バオバブの木 | |

|

|

|

| インド洋に沈む夕日 |

ピナクルズ | |

|

||

| 「フリーマントルのハーバーにて」 |

![]()

栗原正成さんからバトンタッチされました。

大泉高校では、1年生杉田先生(40スギタ?)、2年生花崎先生(文ちゃん)、3年生安藤先生(エンタさん)のクラスで、卒業後、奈良女子大学理学部生物学科に進学しました。進路選択では、生物の小川先生に「日本史や国文学なら分かるが、サイエンスをするのになぜ東京を越えて奈良なのか」と言われてしまいましたが、古都奈良への憧れに、親元を離れてみたい冒険心も加わって受験しました。大学入学から今日までずっと母校におります。奈良女子大学をご存じない方もいらっしゃると思いますが、日本で二校の国立女子大学の一つです。そして、時々キャンパス内を奈良公園の鹿が闊歩している大学です(写真)。雄鹿ばかりで、“やはり女子大学だから”と冗談を楽しんでいますが、生物学的には、雄鹿が遠出の習性を持つためです。奈良では多くの歴史行事を楽しめます。特に東大寺二月堂のお松明(3月上旬のお水取り儀式の一部)が好きで、ほぼ毎年学生たちと出かけています。

この様に東京を離れたこともあり、大泉高校の皆さんにはご無沙汰ばかりしていますが、同窓会報「いずみ」や20期会報「緑葉」を送付いただき、懐かしく読んでいます。

きょうの夕方、2011年ノーベル生理学・医学賞の受賞者が発表されました。ある予測では、「白血病研究」か「幹細胞研究」が有力とあり、ちょうど二日前に、iPS細胞を初めて作製した山中伸弥博士の講演(隣の奈良先端科学技術大学院大学の創立20周年記念行事)を聞いたばかりでしたので、教授の受賞を期待しましたが、結果は「免疫研究」でした。

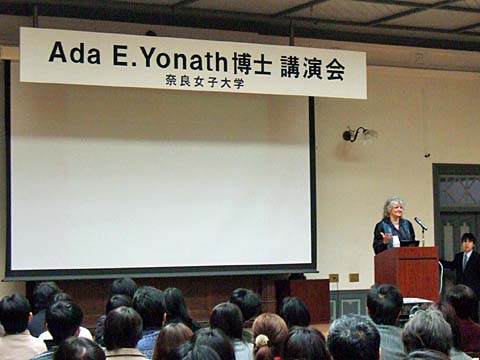

ノーベル賞が話題になる時期です。ここでは、昨年12月11日に本学で開催した2009年ノーベル化学賞受賞者アダ・ヨナット博士(Ada E. Yonath)の講演会の思い出を書きます。

昨年の今頃、博士の講演会開催の話が化学科の教授から舞い込み、私は直ぐに飛びつきました。博士はキュリー夫人らに次ぐ4人目の女性化学賞受賞者です。1901年から始まったノーベル賞自然科学部門(物理学・化学・医学・生理学賞)の受賞者は延べ536人ですが、女性受賞者は延べ16人(物理学賞2人、化学賞4人、医学・生理学賞10人)しかいませんので、博士の講演会は女子大学としては願ってもない企画です。博士の受賞はタンパク質を合成するリボソームの構造決定と機能解明によるもので、本学の化学科、生物科学科、食物栄養学科の学生にとっては親しみやすいテーマのはずですが、学生が参加しやすい平日の夕方ではなく土曜日の開催になり、講演会の対象をどのように定めるか迷いました。“ノーベル賞受賞者なので一般にも公開し、盛大な講演会にしよう”、“英語の講演会では敬遠されるので、同時通訳を付けよう”など、様々な意見が出ました。最終的には、やはり奈良女の学生・院生を優先し、奈良先端大の院生と関連分野の研究者も対象に、専門的な内容で通訳なし、一般にも公開することにしました。会場は300人収容の本学記念館。土曜日10時からの英語講演に、本学の学生がどの程度集まるか?素晴らしい講演会をプレゼントしたいこちらの熱い思いが現代の学生たちに伝わるとは限りません。無理して学生を集め、講演中に居眠りされても博士に対して失礼だし、などなど。いろいろ考えた末、事前登録制にし、学内の登録者には、事前に専門雑誌「化学」に掲載された博士のノーベル賞受賞講演の全訳の別刷り(訳者の好意)とその解説文章を配布することにしました。

事前登録でほぼ300人に達し、安心していた講演会前日。プログラムを作り始めて、講演題目を伺っていないことに気づきました。この日は、博士の日本滞在で唯一公式行事が無く、博士は日帰りで広島へ行かれ、連絡できないとのこと。京都のホテルに置いたパソコンにメールしてもらいましたが、いつ読んでいただけるのか?最悪の場合、翌朝ホテルに出迎える本学教員から連絡を受け、皆の奈良への移動時間に印刷することに。夕方になって、報道機関からの問い合わせを尋ねると、ゼロ。奈良では、プレスリリースボックスにチラシを入れただけではだめなのかと、あわてて、念入りな博士の紹介文を作成し、毎日新聞記者へメールしてもらう。と、直ぐに問い合わせの電話が鳴った。一息ついて、Webで博士のノーベル賞受賞講演を視聴。分かりやすい英語に安堵しながら、 “皆がこれを見たら講演会の必要なし?”と苦笑い。午後10時23分、広島から戻られた博士が“From Hibernating Bears to Improved Ribosomal Antibiotics”の演題を送ってくださった。翌朝は8時30分京都駅発特急の予定。なんとタフなのでしょう。

(講演会当日の未明、2010年ノーベル化学賞の授賞式。根岸博士と鈴木博士がストックホルムで受賞講演をされた)

ヨナット博士の講演はノーベル賞受賞の対象になった研究を中心に展開され、段々ペースが速まりましたが、聴衆は博士の放つエネルギーに終始引きつけられたようです(写真)。質疑応答は4件で20分以上。最初の質問は講演の核心をついたアカデミックなもの。二番目に飛び出した質問は、なんと「どうしたらノーベル賞をとれますか?」。男子学生だったので(つまり奈良女生ではない)、やれやれと少し安堵していると、博士はこの様な質問もうまく生かして若者たちをエンカレッジされていく。この辺で、本学の学生が質問すれば、私にとってはパーフェクトな講演会になるのに---。と、本学の学生が続いて二人質問。博士は女子大での講演会に配慮され、ご自身の家族の話も含めながら、女子学生たちに多くのエールを送ってくださった。講演会は大成功!

博士は少し足を引きずっておられました。この年の2月に自国イスラエルでオートバイにひかれたそうですが、日本学術振興会「外国人著名研究者招へい事業」で来日されました。14日間の滞在で、日本結晶学会年会、ペプチド国際学会・ペプチド討論会、近畿地区の5大学での講演に加え、レセプションやパーティーへの参加などハードなスケジュールをこなす71歳の女性ノーベル賞受賞者。いつまでも私の心に残りそうです。

最後に、2008年2月に急逝された大泉高校同期の山口(旧姓小野)道子さんについて少し書かせていただきます。

私たちはともに旭丘中学校出身で、大泉高校でも1年1組で同級でした。山口さんは東京学芸大学に進学し、卒業後は小学校教諭として活躍していましたが、高血圧の体調に配慮して1995年秋に退職しました。その後は、展覧会、講演会やコンサートを楽しむ傍らエッセイを書き、1998年には「風のかほり」と題した132ページの本を出版しました。前半は“アンデスの風に吹かれて”と題した旅行記で、退職半年後に旅したアンデスの様子を綴り、後半は32編のエッセイです。どれも山口さんの優しさや感性があふれた素晴らしい文章です。そのうちの一つをここで紹介したかったのですが、ご家族への連絡がつかず、勝手に掲載するのも気になりますので断念します。

次の投稿を2年8組カップルの柳澤夫妻にバトンタッチ。俊夫さんが書いてくださるそうです。

|

|

|

| 「キャンパス内を闊歩する鹿」 | 「アダ・ヨナット博士の講演会」 | |

![]()

大沢さんのご指摘のとおり、超アナログ人間の私は、いまどき携帯も持たず、それゆえに世間から煩わされることもなく、ただただ静かに暮らしているのに…

夏休みの宿題を出されたようで、涼風が立ってきて、あわててパソコンと格闘しております。

実は、このHP、はじめて開いてみました。ざっと見るだけでも、ちょっと大変でした。

藤本さんの大泉学園駅の写真、あまりの変容に驚きました。40数年経つんですものね。おもえば、卒業以来、あの駅に行ったことは無いかもしれません。

あのころ、電車通学の特に遅刻組は、練馬方面から一番前に乗り、扉が開くと同時に飛び出し、その電車が発車する前に,ホ‐ム端の踏み切りを渡らねば間に合いません。

ぎりぎり渡れても、雨の日など、踏み切りのバーが背中にバチャ、それでも改札口を抜け、ひたすら走らねばなりませんでした。こんなに戻るなら、なんで学校の前に駅をつくって

くれないのかと思ったものです。あの踏み切りも、いまは無いのですね。ずいぶんスリリングな日々を送っていたものです。

生物の先生が、あまりに多い遅刻に、試験で100点を取ったら、“5”にしてあげると、そこで奮起したのが福原さんでした。そして私は、ますます…になりました。

帰りによく寄った、大判焼き、甘大黒、経済ラ‐メン、さすがにもう無いでしょうね。

思い出すのは、そんなことばかりです。

遅刻の話ばかりで恐縮ですが、今日こそ遅刻をせずに間に合いそうと正門まで来たとき、コンタクトを失くしたとオロオロしている友を見捨てるわけにもいかず、一緒に探して、

遅刻ということもありました。その人は今、オーストラリアに…。つい先日、その人に会ってきたという菊地(旧姓:飯田)素子さんに、バトンを渡します。よろしく。