更新 2015年4月23日

2015年4月17日7:12の新幹線やまびこ123号で郡山へ。郡山からバスでまずは三春の滝桜を見に行く。

天気も良く、満開の桜が出迎えてくれる道を進んでいくと「三春の滝桜」の看板が。「この時期だけ看板が出ている」とはバスガイドさん。

駐車場、入口付近には屋台の店が賑やかに並んでいる。300円の入場券で入り、トンネルをくぐると坂道に。

上って行く道の傍らにもお土産屋さんや食べ物屋さんが並んでいる。

坂を上りきって左に折れると、三春の滝桜。思っていたよりも大きくてさすがに日本三大桜の一つと称されることはある。

丁度満開で、見るとやはりため息が出てしまう。樹齢千年だとか、何箇所か丸太の支えに助けられ、咲き続けてくれたのだなぁと

感慨にふける。桜のまわりの道を上って行くと小高い丘の上にも沢山の桜が出迎えてくれる。こちらはソメイヨシノ?

見学時間がたっぷりあったので、心行くまで見てから下りる途中で桜ソフトに舌鼓。バスに戻る頃から、急に風が強くなり気温も下がり

青空が見えていたのが嘘のようにどんよりと曇り空に。午後から天気が崩れるとの予報だったけれど。

|

|

|

|

|

次に向かった紅枝垂れ地蔵桜は、何と道の傍らの地蔵堂の前に大きく1本。滝桜より濃いピンク色だが、雨が降りそうな空の下では、

ちょっと寂しそう。裏手にさくら・はなもも回廊があり、桜だけでなくもう少し長く花を楽しめるようにしたようで、

水仙や白木蓮、レンギョウが今盛りと咲いている。

八幡太郎義家と 安倍貞任・宗任との合戦場と伝わる地に立つ2本のベニシダレザクラ、合戦場のしだれ桜は、

向かい側の菜の花とのコントラストが素晴らしい。

霞が城公園は、二本松城の跡地だとか。戊辰戦争の際には、12歳から17歳の二本松少年隊も戦い全員戦死したとのこと。

城門入口の松の枝ぶりが何ともいえず素晴らしい。ゆっくり桜を見たり、写真を撮ったりしていたら、

天守閣の石垣までは時間が足りずに辿りつけなかった。

丁度降り始めた雨の中傘をさして駐車場から15分位歩いたところにある花見山公園。養蚕農家が副業として花栽培を始め、

昭和11年に阿部伊勢次郎さんが持ち山に花の木を植え花の山に、きれいなので他の人からも見せて欲しいと頼まれ

無償で公開するようになったとのこと。30分コース、45分コース、60分コースとあり、周回して上りと下りがかち合わないようになっている。

うまい具合に雨がやんだので、45分コースを行く。桜は満開を過ぎ散り始めていたが、上の方からは見晴らしがきき、福島市が見える。

|

|

|

| 合戦場の桜 | 霞が城公園 | |

|

|

|

| 霞が城公園 | 花見山公園 | |

|

|

|

| 花見山公園 | 花見山公園 | |

今日の泊まりは磐梯横向のホテルプルミエール箕輪。朝が早かったので車中でウトウトして気がつくと残雪が…。

ホテルの裏側はスキー場。リフトが動いており、スキー(スノボーだったが)をしている人も見える。連休までスキーが出来るのだとか。

翌日は会津の仏教信仰の礎を築いた徳一坊が開いた慧日寺の跡をボランティアガイドさんの説明つきで見学。

残雪も見られ、桜はまだ固い蕾状態。バスが駐車場に着いた時、もロボばんじぃというゆるキャラが出迎えてくれた。

ブリキのおもちゃが雷に打たれ」てロボットになった、磐梯山の『バン』とお寺の『ジ』をとってロボばんじぃと言うのだとか。

ロボットと言うよりお坊さん?見学後、「今日は休日出勤(土曜日だったので)だったのでもう帰りました」との説明に大笑い。

会津若松の鶴ヶ城の桜、「今朝満開になったんです。今日のお客さんは本当に運が良いですよ」とバスガイドさんもちょっと興奮気味。

朝の4時過ぎから花見の場所を確保に来たということで、ブルーシートが目立つ。ここはソメイヨシノが多いとのこと。

2,3回来たことがあるので、今回は天守閣に登らず、周りを散策。堀を覗きこむと、満開の桜が…。

やはり何といっても満開の桜に出会えてラッキーでした。フィギュアを桜に載せて写真を撮っている人がいました。

レフ板を持って撮影していたので、プロのカメラマン?

会津武家屋敷脇の九曜亭でランチ。武家屋敷は前回来た時に入ったので、今回はパスして辺りをぶらり、

と言っても何か目的があった方がと思い、観光地図で見たら御薬園が近そうなので行ってみることに。

でも、地図のように言ったつもりなのに一向にそれらしきものが見えてこない。近くを歩いていたおばさんに聞いてみたら、

この道をまっすぐ行って…と案内してくれそうになったが、まだ10分位はかかる様子。時間がなくなったので断念して帰ることにしたが、

親切なおばさんの応対で会津若松の点数がぐんと上がりました。

昼食後と言うこともあり、バスに揺られている内にウトウトと、気づくと坂を下っており、辺りにはまた雪が…。

会津宮下駅から只見線に乗る。ゆったりした只見川を眺めながら約30分の乗車体験。

景色が良い方にと右、左と席を行ったり来たりしていたら、一人の青年が窓から前方を見ていたと思ったら、

「鉄橋を渡りますよ」と教えてくれる。色々この辺のことをよく知っているようで、只見線ゆる鉄キャンペーンと

書いたバッジをぶら下げているので、「どういうお仕事なのですか」と聞くと豪雨で途中不通区間がある只見線が復旧できるよう

支援しているとのこと。『撮り鉄』かな?

観音寺川の並木桜は、川岸に1km続く桜並木。まだ固い蕾状態。

満開を過ぎて散り始め、満開、まだ蕾状態と色々な段階の桜に出会えた今回の旅でした。

|

|

|

| 慧日寺 | 鶴ヶ城 | |

|

|

|

| 鶴ヶ城 | 会津若松市内 | |

|

|

|

| 只見線 | 只見線 | |

|

||

| 観音寺川沿いの並木桜 |

![]()

2013年9月19日学生時代に訪れた知床再訪を目的に北海道ツアーに行ってきました。

7:30羽田を出発、予定通り9:05新千歳空港着。昨日初冠雪した旭岳にロープウェイで上り、岩ゴロゴロの上り坂を行くと第一展望台。チングルマの綿毛、リンドウの花、色づき始めたナナカマドの紅葉と深緑のハイ松の対比が美しい。噴煙あがる火口付近にある姿見の池、頂上付近を覆っている雲のため山影が映ってとは言えないのが残念。

切り立った崖の絶景、層雲峡を車窓から眺めている内に日が沈み、石北峠から仲秋の満月が上り始めるのがみられる。案山子のシルエットが出迎える温根湯温泉到着。弱アルカリ泉で肌がつるつるして気持ちがよい。

翌20日 朝食時、隣に座った一人旅の老婦人、卸問屋をしていたので、2年前に逝去したご主人と一緒の旅行は出来なかったとのこと。出来る内にたくさん夫婦で旅行に行きなさいねと言われる。バスの窓からまだ老婦人が座っているのが見えたので手を振ると振り返してくれる。

天都山でオホーツク流氷館に入る。ビデオを見た後、-15℃体験の流氷展示室、入口で渡された濡れタオルを振りまわしているとバリバリと凍りついてくる。温度・湿度が低いせいか流氷に触っても手が貼りつかない。南極の氷も小さいながら展示されていた。

道路沿いにずっと続く小清水原生花園。人が集まってしゃがみこんでいるので何かと聞くと、あそこにシマリスが…。花は終わりかけだったが、赤いハマナスの実がきれい。可愛いピンクの花があるので周りの人に聞いたら、フウロソウとか。

道路沿いにずっと続く小清水原生花園。人が集まってしゃがみこんでいるので何かと聞くと、あそこにシマリスが…。花は終わりかけだったが、赤いハマナスの実がきれい。可愛いピンクの花があるので周りの人に聞いたら、フウロソウとか。

線路も真っ直ぐ、道路も一直線の北海道。ジャガイモ畑では収穫したじゃが芋がごろごろ山積みされたり檻のような箱に入っているのがみられる。

知床五湖の内ガイドなしで行ける一湖へ。高架木道の脇には熊よけの電線が設けられている。学生時代に来た時は、うっそうとした森の中を歩いた気がするのだが…。世界遺産になって整備されたのかな。

午前中欠航ということで心配していた知床遊覧船、波が高く運行困難になったら途中で引き返すという条件付きで出港。見立てで名づけられた象岩やゴジラ岩などの奇岩、滝など自然の景観を楽しみながら曇り空の下、あっという間の1時間半。学生時代に来た時は天気がよかったので国後、択捉島の影が見えたと思い出す。

斜里の町で5時前の夕食。まだお腹がすいていないと思いながら海鮮丼、あっという間に食べてしまう。屈斜路湖までまた長い道のり。道路脇の標識だけが頼りの暗い道、途中蝦夷鹿が道を横切ったりして、運転手さんは大変だなと思いながら宿泊地の屈斜路プリンスホテル到着。

|

|

最終日21日は8時出発。硫黄山、以前来た時と同様黄色い硫黄が貼り付いた岩。摩周湖では少し霞んでいるが湖も中の小島、摩周岳も見え、3回来た内全て見えたので確率100%。一年中水深が変わらない不思議な湖で、流入、流出する川がないので法的には湖ではなく巨大な水溜りとのこと。売店では霧の缶詰が売られているが、開けてはいけない缶詰なのだとか…。カットメロン100円は美味しかった。

900高原は900haあるので900高原というのだとか。キャッチコピー720度の眺望には少し霞みが掛かっているが、高原の牛乳を使ったソフトクリームは絶品。

今日の目玉、塘路駅から釧路湿原ノロッコ号に乗る。ガイドさんの指示通り、右側に座って、湿原を眺めていると、線路脇に蝦夷鹿が出現。丹頂はよく分からなかったが、その後も親子鹿が線路を横切ったり、自然の豊かさを満喫。時速30kmと言うが、思ったよりスピードがある。

釧路駅、昭和の匂いのする町。いか釣り漁船が軒を連ねて停船している。昼食はちゃんちゃ焼き。

牧草地帯を通る。昔は北海道と言えば、広大な牧場とサイロがよく見られたが、今は経費節減で大きな黒いビニールロールにして牧草を貯蓄しているとか。

鶴居村付近で丹頂も見ることができ、ヒグマやキタキツネには出会わなかったけれど、シマリス、蝦夷鹿、丹頂も見て、きれいな夕焼けの中、女満別空港へ。羽田に22時20分着で、3日間フル行程の北海道ツアーが終わりました。

|

|

|

|

![]()

お盆休みの1週間前、夏休みをとって黒部、能登、郡上八幡を巡りました。

黒部峡谷では、トロッコ列車で黒部川の奥地へ向かいました。終点の欅平駅までは、1時間20分かかりますが、渓谷美には飽きさせないものがあります。

終点、欅平からは、いくつかの見どころがありますが、ちょっと足を延ばした猿飛峡が見事です。黒部川本流の谷が狭まりますが、水量が豊富で見事な渓谷美を作っています。

半日がかりで黒部峡谷を楽しみ、ふもとの宇奈月温泉に戻ったら、富山電鉄の駅に懐かしいレッドアローが停まっていました。

|

|

|

| 宇奈月温泉駅の温泉噴水のもとで | 富山名物の白エビに舌鼓 | |

|

|

|

| 宇奈月駅を出て、赤いやまびこ橋を渡る | 宇奈月ダムサイトの西洋の古城のような発電設備 | |

|

|

|

| 13両編成の列車は後曳橋を渡りトンネルへ | 出し六峰 | |

|

|

|

| 終点欅平駅で | 猿飛峡へのハイキング路 | |

|

|

|

| 猿飛峡 | 猿飛峡 | |

|

||

| 懐かしいレッドアロー |

翌日は能登半島の奥を巡りました。まずは、ご存じ、輪島の朝市。ここは地元のおばちゃん達の鮮魚、干物、野菜、民芸品など250もの露店が並びます。

「お姉さん、負けとくよ。アワビとカニ安くするよ。サザエもおまけしちゃうから」 「でも旅行中だから持って帰れないんだよ」 「じゃあ、帰る日につくようにして、アワビは蒸してカニはゆでてあげるからどうだい」 お姉さんはどうやらおばちゃんのセリフに敗けてしまったようです。

車を東に進路を取ると、「白米の千枚田」につきます。棚田が海まで続き、田の緑と海の青さがきれいでした。この辺りは、地域の環境を生かした伝統的農法が保存されている、世界農業遺産の認定を受けているそうです。

さらに東へ進むと、揚げ浜式塩田が見られます。現在でも海水を汲み上げ、塩田で塩分濃度を高め、最後は釜で煮詰めて塩をつくっています。

この辺りは、農業や水産業に昔からの伝統的方法が残っていることを知らされます。

その先は、能登半島の先端、禄剛埼があります。明治16年に灯をともした禄剛埼灯台があり、日本海を隔てて外国と向き合っている場所であることを示しています。

ここから車を少し南下させたところに、パワースポットと呼ばれる珠洲岬があります。その絶壁から空中に突き出た展望台があるのですが、料金が500円かかるのでやめました。

そこの下には、ランプの宿という、電気がない宿があるようです

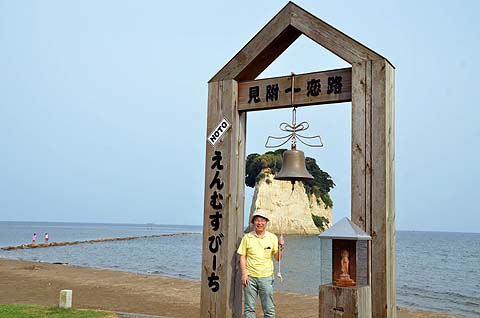

車を戻すと、軍艦島という珍しい形の島があります。なるほど舳がとがった巨大な戦艦のようです。高さ28m、周囲300mの島だそうです。正式な名前は見附島です。

|

|

|

| 輪島の朝市の風景 | ここでカニとアワビとサザエをゲット | |

|

|

|

| 「白米の千枚田」 | 揚げ浜式塩田 | |

|

|

|

| 揚げ浜式塩田 | 濃い海水を煮詰める釜 | |

|

|

|

| 能登半島の先端、禄剛埼 | 能登半島の先端、禄剛埼 | |

|

|

|

| パワースポットと呼ばれる珠洲岬 | 軍艦島 | |

|

||

| 軍艦島 |

翌日は能登半島西海岸の能登金剛へ。荒波が岩盤を削って穴が開いた岩を見ることができます。巌門というそうです。遊覧船でこの辺りを周遊できるのですが、この日はあいにく荒波のため、出航できませんでした。

さて、途中金沢のお寿司屋さんに寄って、岐阜県の郡上八幡に向かいました。

|

|

|

| 能登金剛 | 能登金剛 | |

|

|

|

| 能登金剛。波が荒く、遊覧船が出られなかった | 金沢のお寿司屋さんで |

郡上八幡は、岐阜県の中央部に位置します。長良川とその支流の吉田川が合流する場所にある、河岸段丘にある人口4万人ほどの城下町です。

町はずれにある八幡山には郡上八幡城がそびえ、天守閣からは街が一望のもとに見渡せます。地勢上、街のあちこちから湧水がでており、それが町のいたるところに水路を作り、清らかな水に恵まれた街です。

夏は郡上踊りと呼ばれる盆踊りで知られ、7月から9月にかけて33夜盆踊りが開かれます。8月13日から16日までは、翌朝まで踊り明かされる徹夜踊りが開かれます。

|

|

|

| 郡上八幡城 | 天守閣から街の眺め | |

|

|

|

| 天守閣にて | 郡上アユが有名 | |

|

|

|

| 郡上踊りの櫓 | 郡上踊りの風景 | |

|

|

|

| 郡上踊りの会場で | 松岡修三さんも参加 | |

|

|

|

| 夜の「やなか水のこみち」 | 街の湧水とお地蔵さん | |

|

|

|

| 郡上八幡博覧館での郡上踊りの実演 | 古い町並み | |

|

|

|

| 「祇王水」と呼ばれる室町時代からの湧水 | 街の真ん中を流れる吉田川。アユ釣りがおこなわえている | |

|

|

|

| 郡上八幡城の天守閣 |

氷あずきを食べる |

水のまち、郡上八幡を最後に夏休みの旅を終え、帰途につきました。